Anne-Lise Humain-Lamoure

〉Maîtresse de conférences en géographie

〉Université Paris Est Créteil

〉LAB’URBA 〉

Article court 〉

Télécharger l'article. 0-2023 Humain-Lamoure

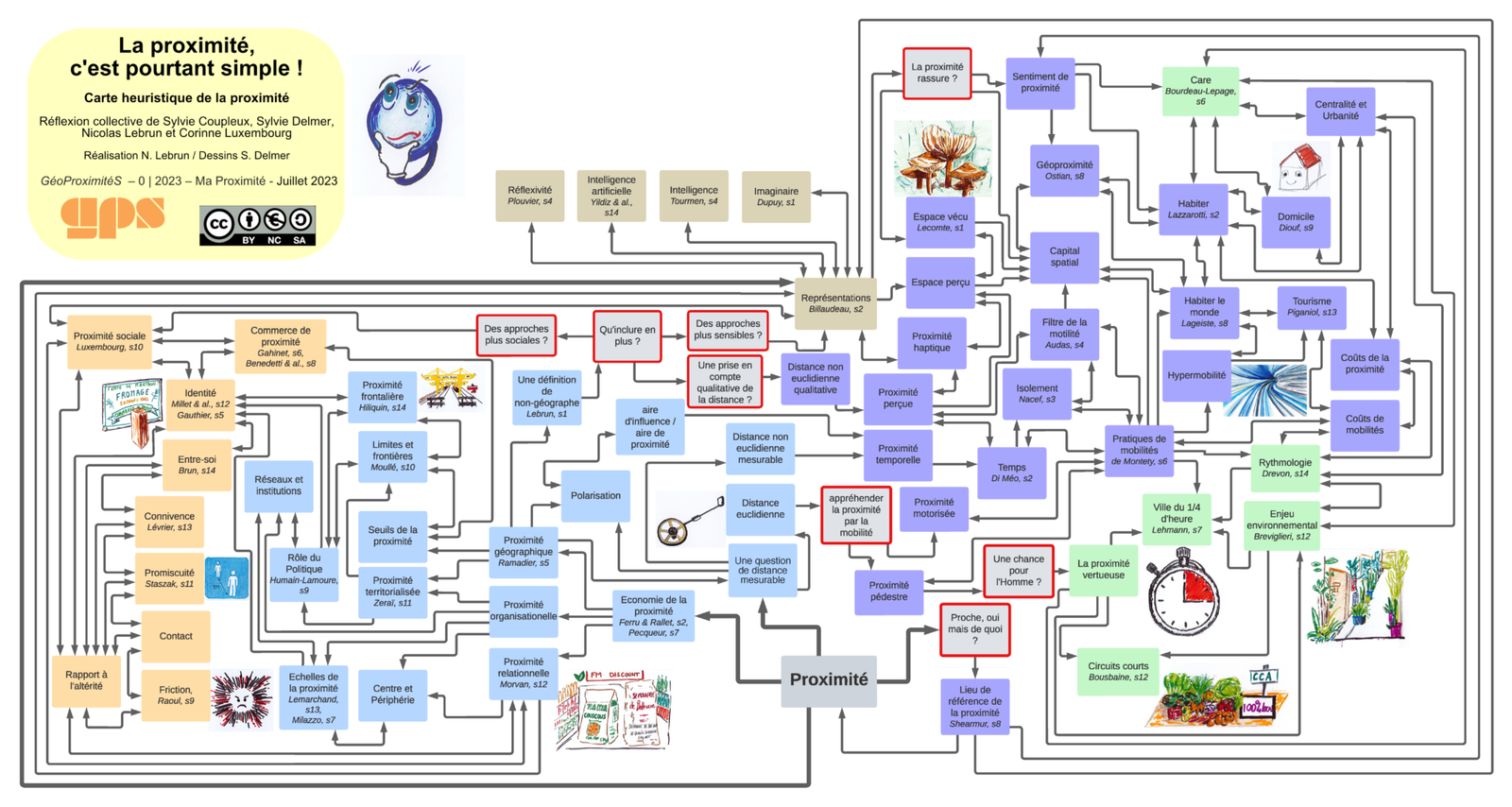

Ma proximité a été politique, à l’occasion d’un travail effectué à la fin des années 2000[1]. J’avais été frappée à l’époque par l’omniprésence de la proximité dans les discours sur l’action publique : police de proximité, justice de proximité, information de proximité, institutions de proximité, commerces de proximité, emplois de proximité, services de proximité… La démocratie n’y échappe pas : le 27 février 2002 est votée la loi relative à la démocratie de proximité. Elle rend notamment obligatoire la création de conseils de quartier dans les communes de plus de 80 000 habitants. Était-ce une nouvelle occurrence dans une litanie incantatoire ? Mon hypothèse était qu’il ne s’agissait pas d’une simple mode mais bien d’un mouvement de fond quant aux mécanismes de légitimation politique au sein de notre société.

Un impératif démocratique

Les débats autour de la loi semblent lier proximité et démocratie autour de plusieurs objectifs perçus comme complémentaires : renouveler le lien entre élus et citoyens, améliorer l’efficacité de l’action publique, retrouver un lien social.

Dans un régime démocratique, la légitimité des décisions prises et de ceux qui les prennent est consubstantielle au principe de l’élection par les citoyens. Or, celle-ci est contestée : une part croissante des citoyens ne participe plus aux élections et peut s’en sentir exclue. S’ajoute une contestation de l’approche universaliste de la citoyenneté par la revendication d’un accès du public à la décision en cours de mandat, et partant, d’une plus grande reconnaissance de la diversité sociale dans les systèmes décisionnels – classique débat de la « représentation miroir ». La « démocratie de proximité » permettrait l’adjonction à la démocratie représentative d’un pouvoir de contrôle permanent et de co-décision à l’accès facilité pour toute la population.

L’État et ses représentants politiques sont souvent jugés « trop distants », « coupés des réalités », « loin du quotidien » et donc inefficaces. La légitimité de l’action et de l’acteur ne tient plus à une forme de rationalité et d’impartialité par mise à distance des particularités. « Un consensus général s’est établi autour de l’idée que l’on ne peut comprendre la société et agir sur elle que de près et non en surplomb. […] La proximité n’est par là même plus associée au localisme ou au clochemerlisme mais devient un parangon de modernité » (Lefebvre, 2004, p. 136-137). Cette critique de l’État, jugé trop technocratique, trop centralisé trouverait sa solution dans de nouveaux outils de « gouvernance », notamment une participation de la population aux politiques publiques pour en légitimer l’action (Habermas, 1992). La démocratie de proximité permettrait de leur conférer du sens et de ne plus les faire apparaître imposées et contraignantes.

La proximité est supposée cohésive dans une société perçue en crise sous l’effet de l’individualisme, d’une moindre importance d’institutions traditionnelles qui structuraient un système social, d’un sentiment croissant de dépossession politique ou culturelle dans un ensemble mondialisé. Elle serait une appartenance possible qui ne reposerait pas sur une identité culturelle, sociale ou partisane. Il s’agirait d’un « lieu commun », intermédiaire entre un intérêt général qui ne semble plus garanti par la puissance publique et les intérêts individuels jugés délétères.

Enfin la proximité apparaît valorisée dans différents courants politiques dans une forme de résistance à la mondialisation. Les souverainistes, de manière assez cohérente et attendue, valorisent fortement la proximité, au double sens de territoires locaux et de sociabilités étroites. Mais les mouvements altermondialistes comme écologistes en font aussi un levier d’action et de contestation. Ainsi ils font un modèle de la municipalité de Porto Alegre, siège du 1er Forum social mondial en 2001 et célèbre pour son budget participatif de 1989 à 2005. Ils valorisent des réseaux politiques de citoyens auto-organisés ancrés à l’échelon local y compris sur un mode « ZAD ».

Que de rôles et de vertus prêtés à la proximité… sans jamais la définir.

Quelle proximité politique ?

Elle est souvent présentée comme un mouvement. Aux élus de créer des conseils de quartier pour aller vers la population ; à cette dernière d’y participer pour sceller le « rapprochement ». Cette idée recèle celle de seuil : seuil au-delà duquel l’élu serait trop loin de la population, seuil en deçà duquel l’élu ne serait plus dans l’intérêt général, sinon collectif. La loi fait du quartier « la » proximité. Non sans raison. Il apparaît comme une structure construite par des individus, mais aussi une représentation imprégnée d’informations et d’apprentissages sociaux intelligible pour la collectivité. Le quartier semble une « bonne » distance quasi éthologique en théorie et il n’est pas illogique de penser que des côtoiements réguliers peuvent accroître les interactions. Il est pourtant remis en cause par la mobilité quotidienne croissante des individus à l’échelle de la ville, voire au-delà. Les relations et les activités de proximité perdent ces dernières décennies de leur importance.

Définir un quartier peut accroître une proximité sociale, en renforçant la cohérence d’un groupe social déjà constitué, en mettant en présence des groupes différents. Mais elle peut être perçue comme une promiscuité subie et aboutir à un renforcement des distances entre groupes ou à l’intérieur d’un groupe. Délimiter un quartier renforcerait une proximité organisationnelle ou institutionnelle. La création de nouveaux territoires peut renforcer l’organisation dans une logique d’encastrement. Mais elle peut également les détruire ou les freiner en découplant les espaces. Si la proximité est un remède à la technocratisation, instituer un énième découpage territorial peut accroître la confusion. De manière plus générale, subdiviser permet-il de rapprocher ?

Les objectifs de la loi sont louables, mais sa traduction sur le terrain n’est pas aussi évidente que les parlementaires le supposaient. Les municipalités, notamment en Ile-de-France, dans un contexte dense et complexe, ont peiné à faire des quartiers de démocratie de proximité pour peu qu’elles aient voulu se saisir de ce dispositif. La plupart a opté pour un découpage proche d’une conception jacobine du territoire. On découpait pour la première fois depuis 1790 un territoire politique, la réflexion n’a guère changé. Mais des questions nouvelles sont apparues : faut-il faire de l’entre-soi pour maximiser les échanges ou de la mixité pour encourager un dialogue inexistant ?

Je recroise aussi ici mes propres difficultés à travailler sur la/en proximité : à chaque entretien, immanquablement une question de mes interlocuteurs « comment font les autres ? ». Ma première réponse était évasive, mais au fil du temps, dans l’interconnaissance et une sorte de « donnant donnant », je ne pouvais plus tout-à-fait éluder au risque de modifier mon objet. La proximité était aussi à la mode dans la recherche : certains conseils de quartier se tenaient avec plus de chercheurs ou d’étudiants que de conseillers…

La valorisation compulsive de la proximité s’impose comme un principe de (di-)vision de l’espace urbain, mais elle peine à être définie et incarnée, voire étudiée. Ne serait qu’une idéologie ?

Les logiques d’une idée

L’idée de proximité repose sur une croyance en la capacité des individus à fonder une communauté. Le « bien commun » qui devrait en découler, ne se situe plus en opposition avec les intérêts particuliers, mais dans leur prolongement. Il n’y a plus rupture, mais gradient : l’élu, en représentant à la fois de l’État et des citoyens, n’est plus un garant de l’intérêt général face aux intérêts particuliers, mais celui chargé de trancher dans le gradient, en son « juste » milieu pour trouver un équilibre. Cette conception d’un intérêt collectif, en rupture complète avec une tradition de l’intérêt général fondé à la fois sur la théorie du contrat social et la violence légitime étatique qui en serait le garant, semble faire consensus.

Cependant la façon dont s’organisent et s’agrègent les intérêts particuliers dans une communauté d’intérêt semble moins univoque. On y retrouve deux courants de pensée totalement différents : l’utilitarisme et l’autogestion. Le premier postule que les individus sont les plus à même d’exprimer leurs attentes et de négocier pour aboutir à un compromis satisfaisant. Cette conception « partenariale » et évolutive de l’intérêt collectif, jugée plus efficace que la loi[2] correspond à une vision néolibérale de l’action publique. Une territorialisation n’y est pas nécessaire. S’oppose à cette tendance, un idéal de démocratie directe qui se réfère à la tradition des conseils autogérés, emboîtés dans un système hiérarchique (modèle de Porto Alegre). Cela suppose la définition de territoires précis et pérennes, proche des découpages jacobins issus de la Constituante. On aboutit au paradoxe d’une idéologie de la proximité qui, dans ses principes et son institution en France, emprunte à quasiment toutes les traditions politiques. Cette plasticité fait sans doute son succès.

Finalement, la proximité en termes d’action publique ne semble se définir que par ce à quoi elle s’oppose. Elle est rapprochement là où il y a distance, médiation là où il y a conflit, gage de sécurité là où il y a peur, légitimité là où la norme est contestée. Revenons sur l’hypothèse de départ, 20 ans après : je n’en ai pas changé. C’est une tendance qui revient périodiquement. Dans le journal municipal de la Ville de Paris, le mot proximité était très fréquent de 1996 à 2004, sous deux mandatures de droite, puis de gauche plurielle qui l’abandonne quasiment totalement jusqu’à un retour en force en 2021-2022, dans une nouvelle mandature de gauche, après le Grand débat national post « Gilets jaunes » et durant la crise dite du COVID. La proximité semble une valeur refuge, vectrice d’une « bonne » politique par « le bas ». Ne va-t-on pas sur le terrain pour tenter de dialoguer en cas de crise sociale et/ou politique ? Mais elle ne résout guère les problèmes auxquels elle est censée répondre. Comment le pourrait-elle ? On lui prête trop.

Référence bibliographique :

Habermas J., 1992, Droits et démocratie : entre faits et normes, Paris, Gallimard, 1997, 560 p.

Lefebvre R., 2004, « Quand légitimité rime avec proximité », Mouvements, 32, mars-avril, p.135-138.

[1] Si d’aventure vous voulez en savoir plus, un texte plus étayé est disponible dans un ouvrage issu de ma thèse, Faire une démocratie de quartier ?, 2010, éd. Le Bord de l’eau.

[2] Jean-Pierre Raffarin, alors Premier Ministre déclare à l’Assemblée Nationale le 10 juin 2003 « la proximité régule mieux que la norme ».

Pour citer cet article :

HUMAIN-LAMOURE Anne-Lise, « Quand la proximité fait loi », 0 | 2023 – Ma Proximité, GéoProximitéS, URL : https://geoproximites.fr/2023/09/10/quand-la-proximite-fait-loi/