Proximity and Intimacy in the Village (Lagrasse, Aude)

Josepha Milazzo

〉Post-doctorante en Géographie

〉UMR 6240 LISA, Università di Corsica Pasquale Paoli

〉Associée à l’UMR 7303 TELEMMe

〉josepha.milazzo@yahoo.fr

〉Article long 〉

Télécharger l'article. 4-2024 Milazzo

Résumé : Pourquoi les villageois sont-ils d’ordinaire tant curieux de la vie de leurs voisins ? Cet intérêt des habitants pour ce qu’il se passe peut s’expliquer par des mécanismes psychosociaux où la proximité joue un rôle capital : d’une part les gens ont tendance à s’identifier fortement à leur environnement proche, ce qui les pousse à s’intéresser plus encore à ce qu’il s’y passe ; d’autre part ils ressentent le besoin d’exercer un certain contrôle sur leur cadre de vie immédiat. Parce qu’elle peut d’autant mieux influencer le sentiment d’identification et le désir de contrôle en étant précisément forte dans un village, la proximité y a des implications significatives sur la manière dont l’intimité s’y construit et s’y exprime. Telle est notre hypothèse. Cette dynamique entre proximité, identification et contrôle pourrait ainsi expliquer l’origine des conflits de proximité communément observés en milieux semi-rural, rural, villageois. Nous proposons donc de questionner les différentes dimensions de l’intimité (le soi, le privé, l’affectif) pour analyser comment, en situation, chacune d’entre elles est travaillée par la proximité villageoise : un cadre conceptuel, ancré dans la géographie psycho-sociale, explore l’influence de la proximité sur l’intimité et examine les caractéristiques spatiales qu’elles revêtent au village. La démonstration s’appuie sur une enquête ethnographique immersive (observations, entretiens biographiques, discussions informelles) menée depuis mai 2023 à Lagrasse (Aude, France), commune villageoise de 541 habitants dont la diversité des populations en coprésence en fait un terrain particulièrement pertinent pour l’étude des dynamiques de proximité. Le propos souligne plus généralement l’importance des caractéristiques de l’espace pour l’intime.

Mots-clés : Appartenance, Cohabiter, Diversité, Lagrasse, Privé-Public

Abstract: Why are villagers usually so curious about their neighbours’ lives? This interest in local happenings can be explained by psychosocial mechanisms in which proximity plays a crucial role: first, people tend to strongly identify with their immediate environment, which drives them to take an even greater interest in what occurs there; second, they feel the need to exercise a degree of control over their immediate living space. Because proximity can more significantly influence both the sense of identification and desire for control when it is particularly strong in a village setting, it has substantial implications for how intimacy is constructed and expressed there. This is our hypothesis. This dynamic between proximity, identification, and control could thus explain the origin of proximity conflicts commonly observed in semi-rural, rural, and village environments. We therefore propose to examine different dimensions of intimacy (the self, the private, the affective) to analyse how each is shaped by village proximity in practice: a conceptual framework, grounded in psycho-social geography, explores the influence of proximity on intimacy and examines their spatial characteristics in the village context. The demonstration draws on immersive ethnographic research (observations, biographical interviews, informal discussions) conducted since May 2023 in Lagrasse (Aude, France), a village of 541 inhabitants whose diverse co-present populations make it a particularly relevant site for studying proximity dynamics. The discussion more broadly emphasizes the importance of spatial characteristics for intimacy.

Keywords: Belonging, Cohabitation, Diversity, Lagrasse, Private-Public

« L’intime n’est ni un concept ni une notion théorique, c’est un mot chargé d’affect et de vécu. […] Une ambiance ». Jean Baudrillard, La sphère enchantée de l’intime, 1986

« Dans un monde où tout le monde peut observer tout le monde, les disparitions sont des évasions ». Lilia Hassaine, Panorama, 2023

En s’appuyant sur une immersion ethnographique dans un village audois (France), cet article analyse les relations entre proximité et intimité depuis une perspective de géographie psychosociale [1]. À travers l’observation fine des pratiques quotidiennes des habitants, cette recherche montre comment la proximité façonne les modalités de l’intime dans un contexte villageois marqué par de fortes interconnaissance et diversité. L’introduction qui suit présente la genèse de cette réflexion : une situation de terrain révélatrice, qui a conduit à questionner les liens complexes entre proximité et intimité dans l’environnement particulier qu’est celui d’un village.

1. Argument : de « l’anomalie négative » villageoise au questionnement de l’intimité

À mesure que les étendues de vignes s’étirent, nous éloignant de la gare de Narbonne pour mieux nous rapprocher du village de Lagrasse, je contemple les paysages audois défiler sous nos yeux (fig.1). L’espace d’un instant, je détourne le regard vers Jean-Sébastien, assis au volant. Je lui confie mon interrogation : malgré mes lectures, je ne parviens pas à comprendre pourquoi les gens sont si curieux de la vie des uns et des autres, dans un village. Certes, comparé à ce qu’il se passe en ville, de nombreux travaux sur les sociabilités rurales évoquent à l’envi l’interconnaissance, le manque d’anonymat, la régulation sociale, la solidarité, l’entraide, le partage, ou encore la petitesse de l’espace. Cependant, les raisons psychologiques qui sont à l’origine de ces sociabilités, me demeurent mystérieuses. Comme si leur évidence les rendait opaques.

Fig.1 : Paysage audois, sur la route (1.1) et village de Lagrasse (1.2). J. Milazzo, 2023 et 2024

Villageois depuis peu et ancien Marseillais, Jean-Sébastien marque un temps, puis il me répond : « Cette histoire de curiosité, c’est une question de gestion des flux d’informations. Les gens sont si familiers des habitudes des uns et des autres, en raison de leur expérience quotidienne, et de la connaissance qu’ils ont de l’espace, que le moindre comportement erratique sonne comme une anomalie négative, statistiquement parlant. Alors que cela passe souvent inaperçu en milieu urbain. C’est de l’ordre de la perception cognitive inconsciente, avant d’être de la curiosité, dans le but de savoir ce qu’il se passe chez les uns et chez les autres ». Cela m’évoque le regard psychosociologique que portait l’ethnologue Marcel Maget sur le village, comme « groupe d’interconnaissance dispersant [des informations…]. La complexité et la densité des relations y sont poussées à l’extrême », faisant que l’interconnaissance y est « exhaustive et symétrique, totale et immédiate ». En ville, ce groupe est à la différence « dispersé » (2022 [1955, p.77]).

Cette observation met en lumière comment la proximité spatiale dans un village crée une familiarité singulière avec les habitudes d’autrui. Cette proximité engendre une connaissance intime des rythmes et des pratiques quotidiennes de chacun, produisant des mécanismes de perception qui vont au-delà de la simple curiosité. Cela soulève une question fondamentale : comment la proximité et les représentations qu’en ont les habitants travaillent-elles leur intimité ? En effet, la proximité joue un rôle capital dans des mécanismes psychosociaux liés à l’essence de l’individu (et ceci peut expliquer pourquoi les villageois sont d’ordinaire tant curieux de la vie de leurs voisins) : d’une part car les gens ont tendance à s’identifier fortement à leur environnement proche, ce qui les pousse à s’intéresser davantage à ce qui s’y passe ; d’autre part, car ils ressentent le besoin d’exercer un certain contrôle sur leur cadre de vie immédiat. Or, tel que nous allons le montrer, le sentiment d’identification et le désir de contrôle ont fondamentalement trait à la sphère de l’intimité. Parce qu’elle peut influencer ces deux dimensions avec une intensité particulière en étant précisément forte dans un village, la proximité y a des implications significatives sur la manière dont l’intimité se construit et s’exprime. C’est l’hypothèse que cet article entend explorer, en examinant comment la proximité peut-elle « nuire » à l’intimité, c’est-à-dire la questionner, la transformer, voire la redéfinir [2].

À cet égard, l’analyse des dynamiques entre proximité et intimité en contexte villageois nécessite de dépasser les cadres conceptuels existants : les catégories traditionnelles – qu’il s’agisse de l’opposition public/privé ou des théories classiques de la proxémie −, ne permettent pas de saisir pleinement la complexité des relations observées à Lagrasse. La forte proximité spatiale, conjuguée à une importante diversité sociale, y produit des configurations singulières qui appellent de nouveaux outils théoriques. C’est pourquoi cet article propose un cadre conceptuel original qui distingue notamment trois dimensions fondamentales dans la relation proximité-intimité (selon ce qui relève du soi, du privé, ou de l’affectif dans l’intime). Les concepts développés, loin d’être de simples constructions théoriques, émergent directement de l’observation des pratiques quotidiennes des habitants.

Quatre temps ponctuent la suite de cet argument : (2) une méthodologie pour appréhender l’influence de la proximité sur l’intimité villageoise ; (3) une analyse d’exemples concrets dans ce village, révélant comment les dynamiques de proximité y transforment les différentes dimensions de l’intimité ; (4) une lecture transversale qui met en discussionsles exemples étudiés, dégageant les mécanismes de régulation de l’intimité en contexte de forte proximité ; enfin, dépassant le seul cas de Lagrasse, (5) des perspectives plus larges sont proposées sur les métamorphoses de l’intimité dans nos sociétés contemporaines, dessinant des pistes de réflexion pour une nouvelle approche proxémique.

2. Méthodologie : observer et comprendre l’intimité en contexte de proximité villageoise

L’analyse des relations entre proximité et intimité en contexte villageois nécessite d’abord un examen approfondi du sens de ces notions. Au-delà des associations courantes entre intime et privé, entre proximité et distance, leur étude à la fois sémantique et située révèle des relations complexes dont la compréhension est indispensable pour concevoir un cadre théorique qui puisse saisir l’intimité dans toutes ses dimensions. Cette partie développe donc une approche conceptuelle qui, dépassant les dichotomies classiques public/privé ou intérieur/extérieur, permet d’appréhender comment la proximité travaille l’intimité. Le terrain d’étude nourrissant la réflexion est ensuite présenté [3].

2.1. Proximité et intimité : des notions aux métamorphoses sociétales

Le rôle des dimensions spatiale et psycho-environnementale dans le comportement individuel (Moser, 2009) est une donnée-clef pour comprendre les interactions sociales en milieu villageois. Parmi ces dimensions, la distance − ou son pendant, la proximité −, joue un rôle particulier : elle modalise dans tout contexte culturel donné le rapport à soi-même et aux autres (Ricot, 2010), ainsi que le rapport qu’une personne entretient vis-à-vis de l’espace et vis-à-vis de sa maîtrise de celui-ci[4]. L’anthropologue Edward T. Hall l’a bien montré, avec ses « bulles − intime, personnelle, sociale, publique − » de l’individu, et sa « proxémie » (1966) qui définit la relation homme-distance sous tous ses aspects, ainsi que ses espaces « sociofuges » (peu propices aux interactions par leur distance interindividuelle) ou « sociopètes » (qui au contraire les favorisent). La psychosociologie de l’espace a quant à elle expliqué que l’individu agit avec son environnement proche comme s’il le contrôlait et en possédait une part, expression de lui-même, dans le but de protéger son identité propre (voire.g. les « coquilles » de l’homme de Moles & Rohmer, 1977).

Ce besoin de contrôle sur l’espace proche fait écho et s’inscrit dans les dynamiques relationnelles humaines : comme le montre le psychiatre et psychanalyste John Bowlby (1969) avec sa théorie de l’attachement, selon les expériences et les liens affectifs formés depuis l’enfance un individu peut simultanément désirer la proximité tout en craignant l’intimité. A priori cela peut paraître paradoxal ; ne dit-on pas en effet que nous sommes proches avec une personne lorsque nous sommes intimes ? Sur ce point, étymologiquement, proximité et intimité convergent en effet : du superlatif latin proximus(le plus proche, le prochain, le voisinage, la plus proche parenté, l’affinité, la ressemblance), au superlatif intimus (le plus intérieur, le plus en dedans, le plus personnel), proximité et intimité suggèrent toutes deux ce qui nous est le plus personnel et familier. Autrement dit, me serait le plus proche ce qui m’est le plus similaire dans ce que j’ai de plus personnel. Pourtant, une interprétation spatiale révèle des subtilités dans cette analogie : ce qui m’est le plus proche spatialement peut ne pas du tout m’être similaire.

Cette convergence étymologique masque une réalité plus complexe. La proximité, incarnée dans le voisinage, peut désigner une réalité spatiale dénuée d’intimité. Par ailleurs, l’intimité, bien qu’évoquant l’intériorité, transcende la simple distinction intérieur/extérieur. Les recherches empiriques le démontrent : l’extériorité spatiale peut revêtir une part d’intime (Paris et al., 2007), tandis que l’intériorité spatiale peut compromettre l’intimité, comme l’illustrent les études sur le milieu carcéral. Le philosophe Pierre Riffard synthétise cette complexité en définissant la zone intime comme un espace de transition : « elle révèle l’intérieur, elle capte l’extérieur. L’intime est un lieu exposé, entre deux mondes, l’intérieur et l’extérieur, il déborde parfois sur le public, il se manifeste parfois dans le privé » (2004, p.13). Ainsi, contrairement à l’amalgame qui tend à identifier les espaces « privés et intimes » parce qu’intérieurs, et ceux « publics et non intimes » parce qu’extérieurs, des travaux suggèrent qu’une autre grille de lecture est nécessaire : plutôt que les oppositions classiques privé/public ou intérieur/extérieur, c’est la distinction entre ce qui est perçu dans l’espace comme familier ou comme étranger, par tout un chacun, qui permettrait de mieux comprendre les espaces de l’intimité (Bernard, 1993, p.367). Ceci met ainsi l’accent sur la subjectivité spatiale des individus plutôt que sur les caractéristiques physiques ou le statut juridique de l’espace.

La distinction traditionnelle entre espaces privés et publics repose quant à soi sur une logique de contrôle (Lévy et al., 2018, p.187). L’espace privé se définit par la maîtrise de son accès et de ses usages, alors que l’espace public, n’appartenant à personne, exclut toute hiérarchie entre individus. Et le sentiment d’appartenance à un espace transcende cette dichotomie du contrôle : on peut développer une relation intime avec un lieu public, tout comme la familiarité d’un espace privé peut être compromise par des perturbations externes : un bruit dérangeant aux abords de notre maison, associé aux nuisances de la rue ou à un voisin, peut nous faire ressentir une perte de contrôle, rendant ainsi déjà moins familiers aussi bien notre espace privé, que l’espace public proche auquel on s’identifie. Cette complexité nous amène à une conclusion importante : les géographie et cartographie des intimités ne se superposent pas nécessairement à celles des privacités [5] (fig.2).

Fig.2 : Matrice des configurations spatiales de l’intimité. Auteure, 2024

« Multiples sont les situations et les agencements qui font varier ce que l’on croit relever de l’intime, multiples sont les degrés et les intensités selon lesquels il s’exprime, multiples sont aussi les cercles où il se manifeste et les seuils qui les voient apparaître. […] C’est ce qui relie les êtres entre eux – l’autre pouvant devenir intime –, mais aussi les individus aux choses, aux lieux, aux animaux, aux paysages » (Farge et Vidal-Naquet, 2019, p.8). Les deux historiennes soulignent trois points essentiels : d’abord l’intime possède des contours mouvants, modelés par les époques et les territoires. En révélant la trame des relations sociales et des dynamiques politiques, il devient alors un prisme éloquent pour comprendre ce qui unit ou sépare les individus dans une société donnée. Elles précisent en outre que « trop souvent confondu avec le ‘privé’, l’intime désigne moins une réalité individuelle qu’une modalité spécifique de la relation [… et qu’il] réclame un certain type d’accueil qui, à son tour, implique sa manifestation » (Ibid., p.14). Cette perspective relationnelle de l’intime, façonnée au gré des configurations spatiales et temporelles où il s’exprime, invite ainsi à l’interroger dans des environnements sociaux que l’on suppose particuliers.

Pour saisir les ressorts d’une géographie de l’intimité en filigrane des enjeux sociétaux actuels, le village comme contexte socialement construit s’avère alors intéressant. Car la forte proximité est propice à y rendre poreuses les frontières entre ce qui est considéré par les habitants comme étant familier et étranger, privé et public, tant au niveau des espaces que des relations sociales. Et selon moi, ce brouillage entre les sphères identifiables et les domaines maîtrisables engendre des modalités relationnelles particulières d’intimité, notamment pour ce qui concerne cette part de l’individu nécessitant protection. Ce phénomène pourrait expliquer l’origine des conflits de proximité observés en milieu rural et les représentations négatives qui en découlent (e.g. Caron et Torre, 2006, Bossuet, 2007) – une situation possiblement exacerbée par la diversité croissante des habitants due aux mobilités contemporaines. Afin d’en comprendre la racine, ce sont donc les prémisses proxémiques de l’intimité au village que je souhaite interroger. Sans céder au déterminisme spatial ni faire preuve de partialité spatiale envers le village, les modèles proposés ci-après ambitionnent d’être discutés en étant appliqués à toute autre configuration socio-spatiale [6].

Pour saisir ces subtilités dans le contexte villageois, un cadre conceptuel spécifique s’avère nécessaire, qui puisse rendre compte de la manière dont la proximité travaille l’intimité dans ses différentes dimensions.

2.2. Vers une conceptualisation de l’intimité à l’épreuve de la proximité

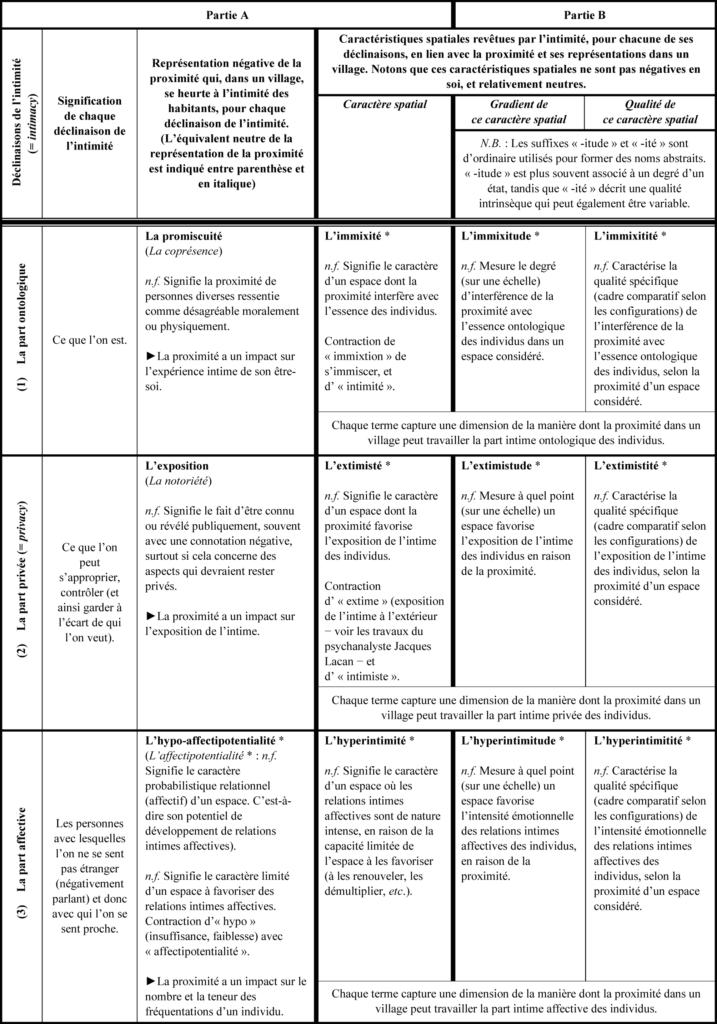

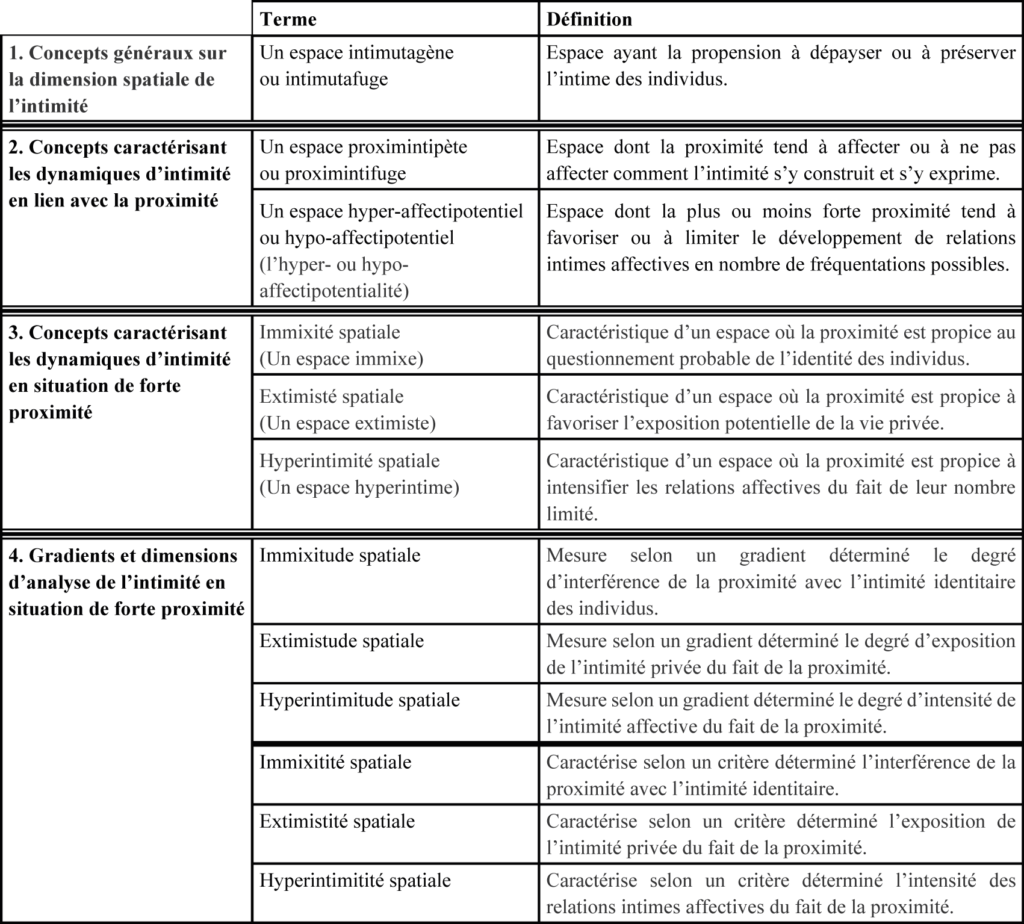

L’analyse des dynamiques entre proximité et intimité en contexte villageois nécessite la création d’outils théoriques spécifiques. Les concepts existants ne permettent pas de saisir comment la proximité transforme l’intimité dans ses différentes dimensions. Face à cette limite conceptuelle, nous proposons une nouvelle terminologie qui puisse rendre compte de la manière dont l’espace affecte l’intimité selon les modalités observées sur le terrain. En préambule à notre analyse des prémisses proxémiques de l’intimité au village, je propose ainsi de qualifier de proximintipète * et de proximintifuge * un espace dont la proximité tend à affecter ou non l’intimité [7]. Élargissant cette perspective au-delà de la seule influence de la proximité, nous parlerons du caractère intimutagène * ou intimutafuge * d’un espace, pour désigner sa propension à dépayser ou à préserver l’intimité. Partant, décomposons l’intime pour examiner comment ses différents sens sont travaillés par la proximité dans un village : pour chacune des trois déclinaisons identifiées, il s’agit de comprendre les représentations associées qu’ont les habitants de la proximité, et les caractéristiques spatiales potentiellement revêtues par l’intimité (fig.3, partie A) :

Fig.3 : Métriques d’un espace intimutagène en lien avec la proximité (cas du village). Auteure, 2024

L’intime renvoie d’abord au soi : à ce qu’un individu a de plus personnel par rapport à un autre, à sa vérité ontologique(son histoire, ses valeurs, ses croyances, ses manières d’être, ses choix, etc.). Dans un village au bâti dense et humainement diversifié, là où l’altérité de chacun vient plusieurs fois par jour s’immiscer et faire face à l’essence même de tout un chacun, les individus peuvent développer des représentations a fortiori négatives ou positives de la proximité : la promiscuité peut être perçue comme conflictuelle, la coprésence comme enrichissante. Je dénommerais immixité *, le caractère d’un espace dont la proximité des interactions sociales est propice à questionner l’identité profonde des individus (= un espace immixe *).

L’intime s’apparente aussi au privé : c’est ce qu’un individu s’approprie et contrôle, ce qu’il tient pour secret, partageant ces éléments avec qui bon lui semble: des informations sur soi, sur les autres, mais aussi ses espaces propres (l’anglais utilise alors le terme distinctif de « privacy » par rapport à l’« intimacy » générale et englobante). Dans un village, les interactions fréquentes dans les espaces collectifs, l’interconnaissance élevée, les réseaux entrecroisés et l’omniprésence des regards peuvent engendrer des représentations ambivalentes de la proximité selon les implications et les répercussions des détails qui sont exposés sur soi à autrui, par la circulation rapide et accrue des informations personnelles. Je dénommerais extimisté *, le caractère d’un espace dont la proximité des interactions sociales favorise l’exposition publique de la vie privée des individus (= un espace extimiste *).

L’intime équivaut pour finir à l’affectif : à ce qui est de l’ordre de la vie amicale, sentimentale, sexuelle d’un individu.Dans un village, les relations affectives sont influencées par deux dynamiques de proximité : la proximité intra-villageoise des (més)ententes, et la distance inter-localités, laquelle conditionne les évolutions démographiques locales et donc relationnelles. Je dénommerais hyper-affectipotentialité * et hypo-affectipotentialité *, la capacité d’un espace à être propice ou non au développement affectif des individus en nombre de fréquentations (= un espace hyper- ou hypo-affectipotentiel *). Pour autant, nous supposons que cette limitation numérique peut produire des conditions opportunes à de l’affect intense : c’est-à-dire une accentuation (négative ou positive) des liens affectifs, en raison d’interactions sociales peu renouvelées, fréquentes, et interdépendantes. Je dénommerais alors hyperintimité *, le caractère d’un espace dont la proximité des interactions sociales exacerbe les relations affectives des individus (= un espace hyperintime *). À l’opposé, l’hypo-intimité * renverrait au caractère d’un espace dont la distance des interactions sociales inhibe les relations affectives des individus (= un espace hypo-intime *).

Au-delà de ces trois caractéristiques spatiales de l’intimité en lien avec la proximité dans un village, nous suggérons une évolution conceptuelle dynamique (fig.3, partie B) : son objectif est de permettre la comparaison de l’intimité entre différents contextes socio-spatiaux. Pour chacun des sens de l’intime, nous introduisons donc deux axes d’analyse spatiale complémentaires : l’un par gradients d’échelles (échelles d’immixitude *, d’extimistude *, et d’hyperintimitude * d’un espace) ; l’autre par dimensions qualitatives (qualités d’immixitité *, d’extimistité *, et d’hyperintimitité * d’un espace). Pour rendre tangible ce modèle, nous proposons une interprétation classique distinguant village et ville (fig.4) selon des exemples courants, qui relèvent davantage d’observations et d’hypothèses que de conclusions. Puis, dans les parties suivantes, nous affinons l’analyse à l’échelon intra-villageois, avec des exemples situés à Lagrasse que nous discutons, pour finalement ouvrir le propos sur les perspectives de recherche envisagées.

Fig.4 : Caractère proximintipète du village versus caractère proximintifuge de la ville. Auteure, 2024

Ce cadre conceptuel ayant posé les fondements de notre analyse de l’intimité en contexte de proximité, il convient maintenant de présenter le terrain qui a permis son élaboration et qui servira à son application. La commune de Lagrasse, par ses spécificités sociodémographiques et spatiales, offre un cas d’étude particulièrement pertinent pour observer ces dynamiques.

2.3. Le village de Lagrasse prisme d’observation des dynamiques de proximité-intimité

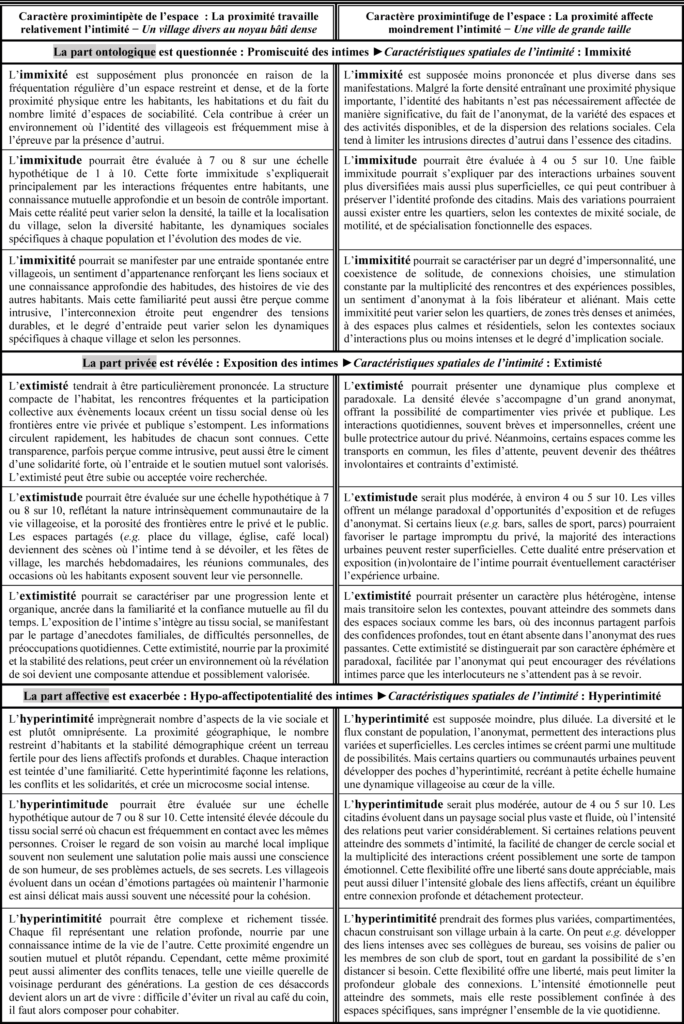

Commune audoise de 551 habitants (INSEE, 2021), Lagrasse incarne un microcosme singulier. Équidistante avec Narbonne et Carcassonne de 40 km, cette ancienne cité médiévale s’organise autour d’un noyau villageois resserré caractérisé par deux éléments : une rivière qui le traverse, l’Orbieu, ainsi qu’une abbaye qui le surplombe, cette dernière étant partagée entre un ordre religieux privé − les Chanoines Réguliers de la Mère de Dieu −, et un établissement public Centre Culturel de Rencontre − Les arts de lire. Distingué par les labels Plus Beaux Villages de France (depuis 1986) et Villes et Métiers d’art (depuis 2004), le bâti historique s’insère dans un environnement où alternent vignobles et espaces boisés intégrés au Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes. Classée Zone de Revitalisation Rurale, la commune maintient cependant une économie dynamique principalement portée par le tourisme, s’appuyant à la fois sur ses atouts architecturaux, sur un tissu associatif fourni et sur de nombreux services, de l’école aux commerces de proximité, en passant par des équipements culturels, sportifs, et de santé.

La population de Lagrasse s’est construite par vagues migratoires successives, composant une constellation de parcours et de pratiques individuels, de groupes (auto)identifiés. Aux familles historiquement ancrées dans le territoire, se sont ajoutés depuis les années 1970-80 des « intellectuels de gauche », des « hippies », des « artistes », des « néo-ruraux », des « retraités », des « réfugiés » et des « familles pratiquantes » [8]. L’installation d’un CADA Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (années 1980) et l’arrivée de cette communauté catholique (depuis 2004) ont aussi contribué à bigarrer un peu plus encore la population, faisant de Lagrasse un kaléidoscope de nationalités où tous les continents sont représentés, un cinquième de la population étant étrangère, un quart étant immigrée. Cette diversité sociale, si elle enrichit la commune, soulève aussi des enjeux de cohabitation entre des modes de vie parfois divergents. L’attractivité touristique génère quant à elle des tensions sur le marché immobilier. La présence d’une rivière, atout majeur du village, rappelle en outre le problème généralisé que devient la gestion de l’eau, ressource qui se raréfie.

Mais la singularité de Lagrasse peut d’autant mieux se comprendre en replaçant la commune dans un jeu d’échelles qui façonne aussi les représentations intra-villageoises de la proximité. À l’échelon supra-communal, Lagrasse se situe au sein d’une Aude précarisée, où l’extrême-droite progresse et où de petites villes proches, comme Lézignan-Corbières, cristallisent parfois des images paupérisées de « white trash city » [9]. Localisée en pleine diagonale du vide française et au cœur d’un « triangle périphérique » occitan, entre Toulouse, Montpellier et Perpignan, Lagrasse se démarque pourtant à plusieurs titres : par son ancrage persistant dans le Midi rouge où elle reste politiquement ancrée à gauche, mais aussi par rapport aux « écarts » − ces villages reculés des Hautes Corbières montagnardes. Elle s’en distingue par son caractère « mondain » et de « mélange » de populations − village-cité à la croisée de mobilités et aux modes de vie divers en partie urbains −, au point que certaines communes limitrophes soient dites être ses « banlieues » résidentielles, à l’instar de Saint-Pierre-des-Champs.

À l’échelon infra-communal (fig.5), les représentations de la proximité se déclinent selon une micro-géographie complexe: la rivière partage symboliquement le village entre rive habitante (« rive droite ») et rive abbatiale (« rive gauche »), tandis que l’exposition aux crues dessine une distinction entre ville haute (« upper-town ») et ville basse (« down-town »).Le tissu bâti révèle également une mosaïque sociale contrastée : l’hyper centre concentre des logements historiques relativement prisés mais parfois contraints par la densité, la vétusté et le manque de lumière, où le CADA crée une poche de précarité inattendue au cœur même du patrimoine le plus classé. S’y ajoutent : les couronnes d’étalement urbain financièrement plus accessibles et récentes, auxquelles vient s’adjoindre le nouvel éco-quartier social en cours de construction, surmontés par les zones pavillonnaires sécurisées des hauteurs boisées, surnommées avec amusement « Beverly Hills ». En périphérie du village, les jardins irrigués, très demandés, viennent compenser la rareté des espaces végétalisés existant au sein du noyau historique.

Fig.5 : Lagrasse dans ses diverses représentations infra-communales de la proximité. Auteure, 2024

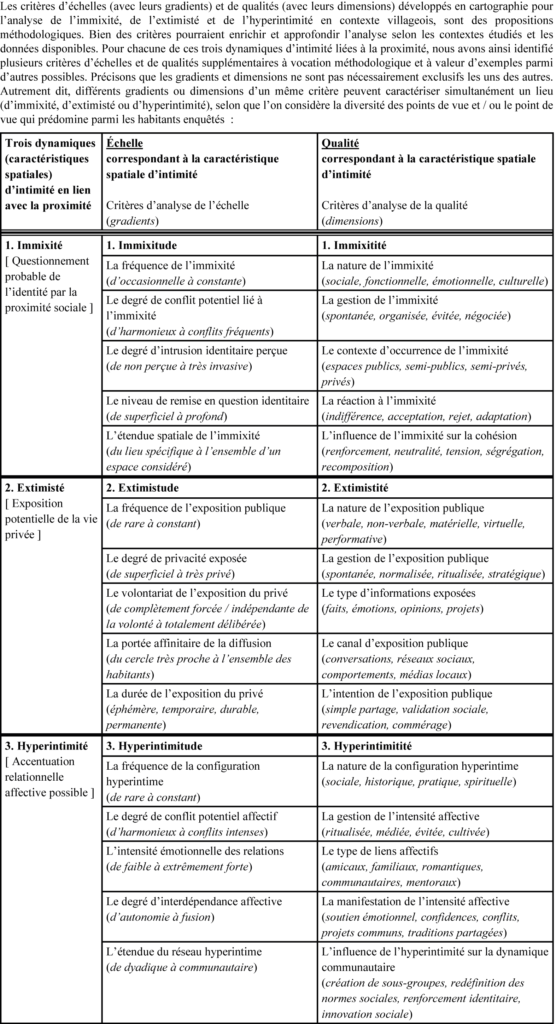

Cette mosaïque socialement diversifiée, condensée par la proximité de l’espace villageois, favorisent ensemble des dynamiques propres d’intimité. Pour en témoigner on peut mobiliser différents critères qui permettent de représenter l’intimité en contexte proximintipète : à la fois selon des échelles (d’immixitude, d’extimistude, et d’hyperintimitude) et selon des qualités (d’immixitité, d’extimistité, et d’hyperintimitité), (fig.6). Sur cette base, je propose ci-après cartes, photographies, et exemples qui identifient à Lagrasse trois espaces propices à l’immixité (questionnement probable de l’identité), trois espaces propices à l’extimisté (exposition potentielle de la vie privée) et trois situations-évènements d’hyperintimité (accentuation relationnelle affective possible). Pour chaque dynamique d’intimité (immixité, extimisté et hyperintimité), trois critères d’échelles, et trois critères de qualités, sont explicités. Cette grille d’analyse montre plus généralement comment ces espaces proximintipètes sont des lieux où se négocient, au prisme de l’intime, le vivre-ensemble et l’habitabilité villageoises.

Fig.6 : Critères d’échelles et de qualités des dynamiques d’intimité dans un espace proximintipète. Auteure, 2024

3. Analyse : trois modalités de l’intimité villageoise observées à Lagrasse

Cette partie a pour objectif de mettre à l’épreuve empirique les concepts élaborés, en examinant comment la proximité villageoise travaille concrètement les différentes dimensions de l’intimité des habitants : l’étude d’espaces (immixes et extimistes) et de situations-évènements (hyperintimes) à Lagrasse, permet d’observer les multiples manières dont s’exprime et se module l’intimité au quotidien. Elle révèle comment les habitants composent avec une proximité tantôt subie, tantôt mobilisée, adaptant leur intimité selon les contextes.

3.1. Des espaces d’immixité

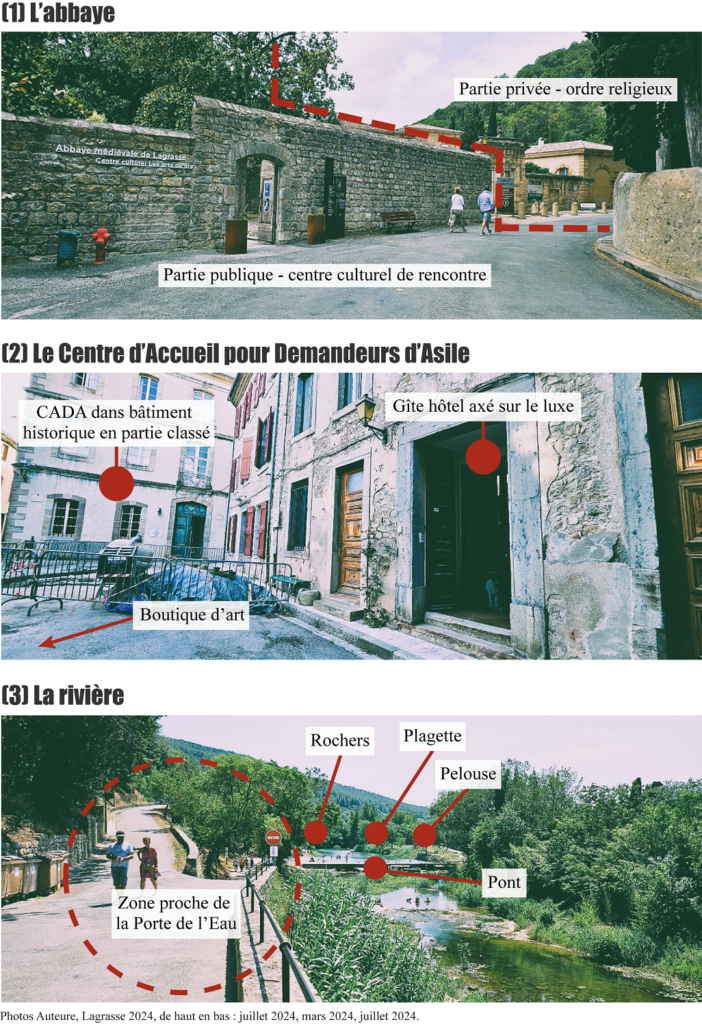

L’immixité (questionnement probable de l’identité par la proximité) s’observe de manière significative dans certains lieux du village, soulevant des défis de coexistence plus ou moins complexes. Elle se repère aisément sur une carte, car les endroits où des groupes distincts se côtoient sont facilement localisables. Son analyse nécessite toutefois un examen attentif des rapports sociaux. Nous étudions trois sites représentatifs qui permettent d’appréhender des expressions caractéristiques de l’immixité locale comme autant d’exemples (fig.7.1). Ces trois espaces montrent comment, dans un village, le voisinage peut mettre en question différents aspects de l’intimité identitaire : une division politico-existentielle autour d’une communauté religieuse traditionaliste ; une problématique d’altérité migratoire incarnée par un Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile au cœur du village ; et des logiques territoriales saisonnières face à l’affluence touristique. Ces dynamiques d’immixité prennent diverses formes − les cas étudiés mettant en lumière : des temporalités particulières (du quotidien à l’éphémère), des niveaux de friction différents (de l’entente au désaccord) et des stratégies d’ajustement variées (du retrait à l’investissement), contribuant à redéfinir les sentiments d’appartenance et les relations communautaires.

Fig.7.1 : Trois espaces d’immixité à Lagrasse. Auteure, 2024

L’exemple de l’abbaye (fig.7.2) montre comment la coïncidence de visions et d’usages distincts d’un même bâtiment patrimonial peut impliquer, du fait de la proximité villageoise, des dynamiques d’immixité se propageant par-delà ses murs. Partagé entre un centre culturel public et une communauté spirituelle traditionaliste soupçonnée de positions radicales, ce monument témoigne d’une immixitude particulière : à la fois par la contiguïté permanente localisée d’une programmation culturelle laïque et d’un ordre religieux controversé, et par l’extension de ce clivage identitaire à l’ensemble du village ; accentuant la frontière naturelle qu’est la rivière entre les deux rives, les conflits engendrés concernent le religieux en espace public, le prosélytisme, et l’installation de familles pratiquantes plus aisées, critiquées pour leurs effets sur un marché immobilier tendu. L’immixitité liée au spirituel révèle ainsi des problématiques d’altérité qui dépassent souvent la seule nature fonctionnelle, sociale et culturelle de la cohabitation abbatiale. La proximité des différences génère des réactions contrastées des villageois face aux enjeux démographiques − du rejet à l’adaptation. La cohésion en est significativement affectée, par la recomposition des sociabilités selon des lignes de fracture politiques et existentielles, et par le renforcement communautaire (oppositions ou affinités).

Fig.7.2 : L’abbaye, le CADA, la rivière − des espaces immixtes à Lagrasse. Auteure, 2024

Différemment, l’exemple du CADA (fig.7.2) montre comment la coexistence d’extrêmes sociaux dans un périmètre restreint n’implique pas nécessairement une immixité problématique. Ce centre témoigne d’une immixitude caractérisée par un ancrage spatial détonnant : une poche de diversité et de pauvreté jouxtant bâtis classés, gîte luxueux et boutiques d’art de l’hyper centre. Pour autant, passant l’essentiel de leur temps dans ce bâtiment, les demandeurs d’asile constituent un îlot relativement clos, avec des échanges extérieurs plutôt occasionnels, hormis les adultes dont le niveau éducatif et la langue leur permettent une participation locale parfois informelle. Ce CADA, spécifique pour accueillir des familles avec enfants plutôt que des isolés, répond précisément aux enjeux de gestion de la proximité villageoise : il évite la présence, parfois sources de tensions, de personnes seules désœuvrées dans l’espace public, tout en favorisant une immixitéharmonieuse via les enfants qui contribuent au maintien des effectifs de l’école. Cette politique aide aussi à dépasser les différences d’immixitité ethnico-culturelles et de vécu émotionnel difficile des demandeurs d’asile, leur accueil étant accepté et valorisé par la population. C’est cependant après l’obtention du statut de réfugié que les familles restant sur place peuvent réellement contribuer aux recompositions villageoises.

Différemment encore, l’exemple de la rivière (fig.7.2) montre une gestion de la proximité villageoise s’opérant par micro-territorialisation, ce lieu de baignade devenant le théâtre d’une immixité saisonnière plutôt cloisonnée et dictée par des représentations de l’espace et de l’autre. Le site témoigne d’une immixitude caractérisée par une micro-géopolitique localisée implicite : comme une habitante me l’expliquait, les touristes se concentrent aux abords de la Porte de l’Eau, les résidents du CADA − incertains de leur place −, restent à proximité du pont, les familles s’agglutinent à la valve d’embouchure avec enfants et bouées, récemment les Anglais chercheraient à bronzer sur la pelouse, tandis que majorité des villageois s’éloignent vers la plagette, les jeunes investissant notamment les rochers pour sauter. Plus loin encore, les chanoines organisent occasionnellement des activités spirituelles séparées hommes-femmes. L’immixitité, fonctionnelle et sociale, révèle ainsi comment des groupes adoptent des stratégies d’évitement et d’appropriation selon des pratiques parfois conflictuelles et des degrés d’appartenance locale nuancés. Cette fragmentation spatiale particulièrement effective l’été avec l’afflux de baigneurs, engendre éventuellement des tensions modérées. Bien loin de menacer la cohésion, celles-ci participent plutôt à (re)définir les modalités d’un partage tacite du lieu, entre adaptations et recompositions.

Après avoir examiné comment la proximité questionne l’identité à travers l’immixité, considérons maintenant comment elle influence l’exposition de la vie privée à travers l’extimisté – une autre facette de la dialectique proximité-intimité qui crée des dynamiques d’adaptation tout aussi complexes mais distinctes.

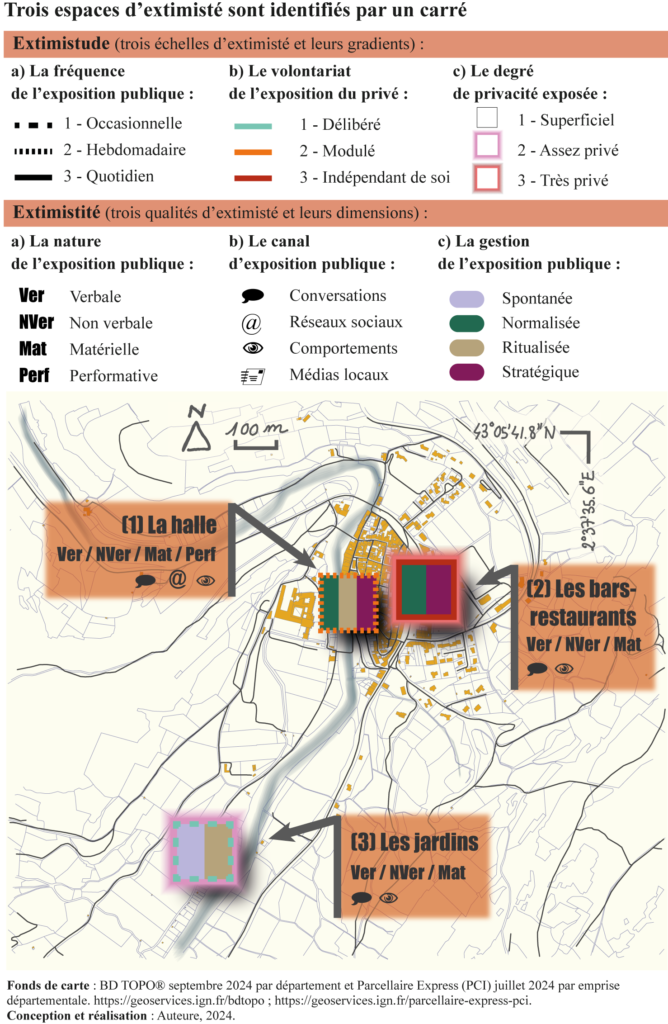

3.2. Des espaces d’extimisté

L’extimisté (exposition potentielle de l’intimité privée par la proximité) se manifeste de façon singulière dans certains lieux du village, révélant des modalités d’exposition de soi aux autres plus ou moins maîtrisées. Bien que des lieux soient particulièrement propices à l’exposition de la vie privée et soient ainsi facilement situables dans l’espace villageois, la compréhension de leurs interactions sociales est parfois contre-intuitive. Nous en proposons trois à l’étude, qui permettent de saisir des expressions typiques de l’extimisté locale comme autant d’exemples (fig.8.1). Ces trois espaces démontrent comment, dans un village, la proximité peut moduler de différentes manières l’exposition de la vie privée des habitants :au cœur d’une halle centrale, dont la multiplicité des usages permet paradoxalement de se préserver de la divulgation à autrui ; dans les bars-restaurants où l’exposition de soi oscille entre volontaire et subie ; et dans les jardins privés qui constituent des refuges de confidentialité contrôlée malgré leur visibilité extérieure. Ces dynamiques d’extimisté adoptent diverses formes − les cas étudiés mettant en évidence : des fréquences d’exposition variables (du quotidien à l’occasionnel), des degrés de volontariat d’exposition distincts (du délibéré à l’indépendant) et des niveaux de privacité différents (du superficiel au très privé), tous contribuant à brouiller et à redéfinir les frontières entre vie privée, espace extérieur, espace public.

Fig.8.1 : Espaces d’extimisté à Lagrasse. Auteure, 2024

L’exemple de la halle (fig.8.2), lieu central de sociabilisation, montre comment la multiplicité des activités et de leurs populations peut paradoxalement préserver l’intimité privée des habitants malgré une proximité spatiale intense, chacun modulant son exposition par une participation sélective. Ce site témoigne d’une extimistude caractérisée à la fois par une fréquentation hebdomadaire, notamment lors du marché du samedi où des moments de café partagé entre habitants sont coutumiers, et par une constellation d’animations culturelles égrainées durant l’année (e.g. festivals de piano et de musique, fête des voisins, rendez-vous associatifs ou du centre culturel de rencontre). Le degré de privacité exposée reste plutôt superficiel, la diversité des usages permettant à chacun de doser sa présence selon son statut au village, ses pratiques, et ses affinités ou tensions avec d’autres habitants. L’extimistité prend des formes multiples et au contrôle variable, stratégiques : verbale lors des conversations, non verbale à travers les humeurs perceptibles, matérielle dans les choix vestimentaires, voire performative selon les occasions. Les comportements oscillent ainsi entre normalisation, ritualisation et stratégie d’évitement, tandis que les réseaux sociaux, en relayant l’information évènementielle, offrent éventuellement un observatoire des participations de chacun.

Fig.8.2 : La halle, les bars-restaurants, les jardins − des espaces extimistes à Lagrasse. Auteure, 2024

L’exemple des bars-restaurants de la Promenade (fig.8.2), artère névralgique, illustre comment des lieux de sociabilité permettent une exposabilité de l’intimité privée tantôt recherchée, subie, ou mobilisée, en dépit ou jouant de la proximité.En effet, situés le long de cet axe central qui concentre les flux piétons et automobiles ainsi que l’essentiel des commerces de proximité, ces établissements témoignent d’une extimistude particulière. Celle-ci se caractérise notamment par une fréquentation quotidienne plutôt calculée : les habitants orchestrent leur présence selon leur souhait de croiser ou d’éviter certains, créant une répartition tacite des clientèles selon les affinités et les identifications. Le degré de privacité exposées’avère néanmoins assez élevé, les conversations personnelles étant courantes dans ces espaces où tous se connaissent. Cette exposition oscille donc entre maîtrisée et indépendante de soi, des situations échappant inévitablement au contrôle. L’extimistité se manifeste dans les échanges directs et les comportements observables, alternant entre pratiques normalisées et stratégiques : les habitants naviguent ainsi entre déviation et sollicitation, sachant où et quand glaner des informations en venant saluer les personnes attablées, tout en composant avec une proximité rendant toute discrétion délicate, et amplifiée par cette position propice à observer les allées et venues de chacun.

L’exemple des jardins le long de l’Orbieu (fig.8.2) révèle pour sa part comment des espaces privatifs extérieurs peuvent être des refuges d’intimité malgré leur exposition. Situés en périphérie du noyau villageois dense et pauvre en espaces végétalisés, ces parcelles perpendiculaires à la rivière et alimentées par un canal d’irrigation le Béal, témoignent d’une extimistude singulière : la distance au centre crée une rupture avec les pratiques observées en espace villageois, instaurant une zone d’intimité privée extérieure nonobstant la proximité immédiate entre des jardins simplement délimités par des grillages ajourés. Très prisés, ces espaces conjuguent potagers, vergers et poulaillers avec des usages souvent festifs, comme lors des anniversaires estivaux qui rassemblent nombre de convives loin des contraintes du centre. Le degré de privacité exposée est assez élevé mais occasionnel, plutôt modulé et nettement délibéré : ces jardins constituent des territoires personnels où, contrairement aux bars-restaurants, l’intrusion n’est pas tolérée, créant ainsi des bulles d’intimité privée au grand air nettement respectées. L’extimistité alterne donc entre exposition spontanée du jardinage quotidien et ritualisation d’évènements collectifs. Cette exposition est verbale, non verbale dans les pratiques, et matérielle vial’entretien des parcelles − sujet régulier de discussions, où les villageois évaluent l’investissement de chacun dans ces extensions extérieures de l’espace intime privé qui composent au même moment l’espace commun vécu par l’ensemble des habitants.

Au-delà des espaces d’immixité et d’extimisté, certaines dynamiques d’intimité se manifestent de manière plus diffuse dans l’espace villageois. C’est notamment le cas de l’hyperintimité, qui se révèle davantage à travers des situations et des évènements spécifiques, qu’à travers des lieux fixes.

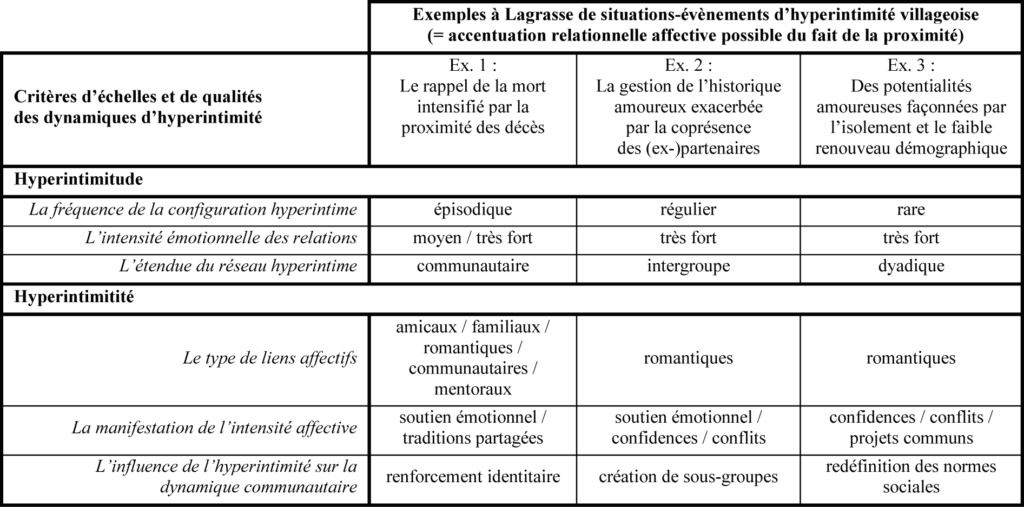

3.3. Des situations-évènements d’hyperintimité

L’hyperintimité (accentuation relationnelle affective possible du fait de la proximité) demeure quant à elle difficilement discernable spatialement : d’une part, peu d’espaces se distinguent spécifiquement. D’autre part, le caractère hyperintime d’une situation s’avère souvent aléatoire, éphémère et mouvant, ce qui nécessite une observation fine et prolongée des interactions quotidiennes, et rend par ailleurs complexe tout exercice de cartographie. Nous exposons donc trois situations-évènements significatifs qui permettent de saisir certaines des manifestations les plus caractéristiques de l’hyperintimité villageoises comme autant d’exemples (fig.9). Les trois cas présentés illustrent comment, dans l’espace villageois, la proximité peut façonner des dynamiques affectives exacerbées, qu’il s’agisse du rapport à la mort, ou de la gestion des relations amoureuses. Cette exacerbation est toutefois toute en nuances : les exemples proposés montrent comment l’hyperintimité peut en effet revêtir des temporalités distinctes (épisodique, fréquente, rare), des intensités variables (modérée à très forte) ainsi qu’évoluer selon des modalités relationnelles différentes (de dyadique à collective) tout en participant immanquablement à l’évolution des normes et des identifications villageoises.

Fig.9 : Situations-évènements d’hyperintimité villageoise à Lagrasse. Auteure, 2024

Le premier exemple illustre comment la proximité des décès dans l’espace villageois intensifie le rapport et la fréquence du rappel de la mort. Un habitant avec qui je prenais un café au débotté, me confiait au cours d’une discussion informelle, qu’à la différence de la distance et de l’anonymat urbains, au village la proximité entre habitants fait que l’on est nécessairement amenés à avoir connaissance des décès qui surviennent, ce qui peut devenir émotionnellement pesant. L’hyperintimitude se caractérise ainsi par un phénomène où, malgré des décès épisodiques et une implication personnelle éventuellement modérée, la portée évènementielle est quasi-systématiquement communautaire : la participation aux funérailles relève de l’obligation sociale tacite et les discussions autour de ces disparitions s’imposent comme le sujet de circonstance à la fois lors des rencontres individuelles quotidiennes et lors des moments de sociabilité à l’instar du marché hebdomadaire. L’hyperintimitité montre la mobilisation et la ritualisation en commun de différents niveaux de liens affectifs (amicaux, familiaux, communautaires, etc.) : à travers du soutien émotionnel et des pratiques partagées, par leur dimension sociale elles renforcent un sentiment d’identité communautaire villageoise.

Le deuxième exemple illustre comment la coprésence des (ex-)partenaires dans l’espace villageois exacerbe la gestion des relations amoureuses. Plusieurs habitants (hommes et femmes) me racontaient au cours d’entretiens biographiques et de discussions informelles que les relations amoureuses dans l’espace villageois nécessite une gestion délicate des comportements, notamment en présence d’ex-conjoints. L’hyperintimitude exprime ici une configuration où l’intensité émotionnelle investie est souvent très forte (jalousie, tristesse, indifférence, etc.), d’autant plus si elle se conjugue à des interactions relativement régulières : les croisements fréquents dans les espaces du quotidien rendent la visibilité des nouvelles relations particulièrement sensible. L’hyperintimitité se caractérise ainsi par une exposition sentimentale qui génère des dynamiques relationnelles complexes : au-delà des liens romantiques directement concernés, des réseaux de confidences, et du soutien émotionnel auprès d’autres habitants, peuvent être mobilisés. Selon la modalité de la relation (rupture, rencontre, etc.) et les comportements adoptés (prévenants ou non), ces liens peuvent conduire à la formation de sous-groupes d’affinités au sein de la communauté villageoise.

Le troisième exemple illustre comment l’isolement (la distance inter-localités) et le faible renouveau démographique, circonscrivent l’horizon amoureux villageois. Des entretiens, des discussions informelles et de l’observation menés auprès d’habitants (hommes et femmes) m’ont permis de mettre en évidence que ces deux facteurs concourent à créer une situation où le marché amoureux local étant limité, on a tôt fait d’en faire le tour. L’hyperintimitude caractérise ainsi une configuration où, face à la rareté des occasions dans un environnement où tout un chacun est connu, les individus oscillent entre le célibat, le risque d’une réputation de séducteur volage (lorsque des relations successives ne fonctionnent pas) et la tentation d’un surinvestissement émotionnel pouvant au choix mener à une relation durable, ou à un désenchantement rapide. L’hyperintimitité se traduit alors dans la manière dont ce champ limité des possibles façonne les relations : au niveau dyadique, elle tend à pousser à une plus grande discrétion, tandis qu’au niveau communautaire elle peut participer à une redéfinition des normes sociales autour des comportements amoureux jugés acceptables.

4. Discussions : configurations et régulations de l’intimité à Lagrasse

Une lecture transversale des observations précédentes révèle la richesse des dynamiques à l’œuvre : les mécanismes identifiés montrent comment les habitants développent une intelligence collective de la gestion de l’intime, au-delà des catégories conventionnelles d’analyse. À travers la comparaison des différents espaces et situations-évènements, des enseignements plus généraux émergent sur la manière dont l’intimité se construit et s’exprime en contexte de forte proximité, transcendant les oppositions traditionnelles entre public et privé, familier et étranger.

4.1. Comparer les espaces pour élucider les configurations d’intimité villageoise

L’examen des six sites lagrassiens par le diagramme théorique des configurations spatiales de l’intimité (fig.10) permet non seulement de confronter notre cadre conceptuel à la réalité du terrain, mais aussi de l’enrichir en révélant des dynamiques non anticipées. Cette grille de lecture, croisant degrés d’éloignement, de confinement, de privatisation, et d’identification, met en lumière des mécanismes complexes qui dépassent nos hypothèses initiales, montrant comment les habitants expérimentent et négocient l’intimité dans chaque lieu de manière singulière. L’abbaye, avec son fort confinement mais sa faible proximité aux flux quotidiens, son caractère moyennement identifiable pour les habitants (qui la perçoivent comme une source d’étrangéité) et son degré moyen de privatisation (du fait des débordements de son influence), génère des dynamiques d’intimité qui rayonnent sur tout le village (cases 1, 5 et 9). Le CADA, malgré sa configuration théoriquement propice à l’intimité avec son fort confinement, son contrôle d’accès strict, et sa haute identification par les habitants (case 1), voit ce potentiel modulé par sa position centrale paradoxale, à la fois au cœur du village mais retirée des flux. La rivière et les bars-restaurants partagent une configuration similaire (cases 5 et 8), où la moyenne identification par les habitants et la privatisation partielle permettent une intimité négociée selon les usages. La halle, hyper centrale et hautement identifiable par les habitants, mais peu confinée (cases 2 et 7), maintient une intimité variable grâce à ses usages multiples qui permettent aux habitants de doser leur exposition. Les jardins présentent pour leur part une configuration distinctive (cases 1 et 9) où leur forte appropriation par les habitants et leur caractère privé compensent leur faible confinement et leur visibilité, créant des bulles d’intimité extérieures en périphérie du village.

Fig.10 : Matrice des configurations spatiales de l’intimité à Lagrasse. Auteure, 2024

4.2. La régulation sociale de l’intimité au village

Dans les espaces théoriquement publics comme la rivière et la halle, l’absence de contrôle formel est compensée par l’émergence de codes tacites d’usage. Par exemple, à la rivière différents groupes d’habitants ont développé une répartition spatiale implicite des zones de baignade, tandis qu’à la halle, la diversité des activités permet à chacun de moduler sa présence selon son degré d’aisance avec l’exposition sociale. Les espaces institutionnels comme l’abbaye et le CADA illustrent quant à eux comment le contrôle formel d’accès peut être transcendé par des dynamiques villageoises : l’influence de l’abbaye déborde ses murs pour affecter les relations sociales du village dans son ensemble, tandis que le CADA, malgré sa fermeture apparente, participe à la vie collective notamment à travers la présence des enfants à l’école. Les bars-restaurants démontrent différemment cette finesse des mécanismes de régulation sociale : leur caractère semi-public permet aux habitants de gérer leur degré d’exposition en choisissant leurs moments de fréquentation et leur positionnement (intérieur/terrasse) selon les présences anticipées. Les jardins quant à eux, révèlent comment les habitants peuvent créer des espaces d’intimité préservée tout en acceptant une certaine visibilité : leur caractère privé mais exposé participe à la vie collective tout en maintenant des frontières claires d’usage. Ces configurations spatiales mettent ainsi en lumière une dialectique subtile entre identification et appropriation, où le degré d’intimité d’un lieu dépend moins de son statut formel que de la manière dont les habitants le pratiquent et le reconnaissent collectivement.

4.3. Des logiques inversées dans la gestion collective de l’intimité

L’analyse de ces configurations spatiales révèle quatre mécanismes dans la gestion de l’intimité villageoise. (1) De manière contre-intuitive, le confinement spatial montre que les espaces clos (CADA, abbaye) impactent davantage les relations intimes que les lieux ouverts (jardins, halle). Cette différence peut s’expliquer par l’incertitude liée aux espaces hors contrôle social, laquelle suscite des questionnements et des projections collectives, là où les espaces régulés collectivement permettent à la différence le développement de stratégies d’adaptation préservant l’intimité. (2) Un phénomène de compensation proxémique s’observe aussi : les espaces centraux, caractérisés par une forte densité sociale, engendrent des stratégies de mise à distance, tandis que les lieux périphériques, théoriquement plus isolés, favorisent paradoxalement des reconnexions sociales spontanées et des formes d’intimité inattendues. (3) Le fonctionnement en complémentarité opposée des contrôle spatial et identification sociale : les espaces très contrôlés notamment de manière institutionnelle, peuvent générer une étrangéité persistante (abbaye) quand leurs règles ne sont pas appropriées par les habitants, tandis que les lieux moins maîtrisables tendent à être appropriés collectivement (rivière) grâce à l’élaboration de codes tacites partagés. Enfin, (4) la dimension temporelle émerge comme un régulateur essentiel, les rythmes d’usage permettant d’orchestrer la tension permanente entre proximité contrainte et intimité recherchée ; le temps pourrait être, sinon tout autant, plus déterminant que l’espace dans la gestion quotidienne de l’intimité villageoise.

4.4. De l’échelle à la qualité pour une lecture dynamique de l’intimité

L’analyse par échelles (-itudes) et qualités (-ités) du soi, du privé, et de l’affectif intimes, enrichit la compréhension des configurations spatiales que l’intimité revêt en contexte proximintipète. Les échelles révèlent notamment comment l’intimité s’adapte aux contraintes de la proximité villageoise : l’immixitude varie selon les contextes d’identification problématique ou pas des lieux (controverse permanente à l’abbaye, harmonisation sociale des habitants à ceux du CADA, zonage social saisonnier à la rivière) ; l’extimistude s’ajuste aux temporalités d’usage et de fréquentation des espaces (hebdomadaire à la halle, quotidienne aux bars, occasionnelle aux jardins) ; et l’hyperintimitude se renforce paradoxalement dans des évènements partagés par toute la communauté (décès) − la dimension collective amplifiant ces expériences intimes plutôt que de les diluer. Les qualités, elles, dévoilent entre autres choses les processus subtils de négociation sociale de la proximité : l’immixitité montre des cohabitations plus ou moins harmonieuses selon les lieux et les moments ; l’extimistité traduit des expositions plus ou moins maîtrisées selon les acteurs et les contextes ; et l’hyperintimitité révèle des affects plus ou moins exacerbés par la proximité subie. Cette double lecture par échelles et qualités dévoile ainsi un système dynamique de régulation tant individuelle que collective, où l’intimité se construit dans l’interaction constante entre contraintes et ajustements spatiaux et sociaux en regard de la proximité. Si cette analyse nous permet de décomposer les différentes dimensions de l’intimité pour mieux les comprendre, ainsi que leurs rapports au public/privé et au familier/étranger, les observations de terrain révèlent néanmoins leur profonde interconnexion dans la réalité quotidienne des habitants.

4.5. L’enchevêtrement des dimensions intimes

Notre approche les a en effet décomposées en les associant à des espaces caractéristiques comme autant d’illustrations à Lagrasse. Pour autant, les manifestations de l’intimité villageoise dépassent ces catégories analytiques : les dimensions de l’intimité (identitaire, privée, et affective) s’imbriquent et se cumulent très souvent dans la pratique. À titre d’exemples, lors des fêtes d’anniversaire intergénérationnelles, les jardins témoignent aussi des espaces d’immixité et d’hyperintimité qu’ils sont, là où les choix musicaux divergents deviennent l’objet de conflits, tout en offrant des occasions de rencontres amoureuses sous le regard collectif. Il en va de même pour les bars-restaurants : lieux d’exposition sociale où s’observe qui fréquente qui, ils constituent par ailleurs des espaces où se confrontent les modes de vie, comme par exemple lors des retours de chasse remontant la Promenade, gibier ensanglanté ficelé sur pick-up sous les yeux des vegan attablés. Ces conditions d’interaction sociale ne peuvent toutefois se comprendre sans considérer la morphologie du village étudié, en l’occurrence les fortes proximité et diversité dans le cas présent de Lagrasse.

5. Perspectives : l’intimité villageoise paradigme d’une nouvelle théorie proxémique ?

Les résultats de cette recherche souhaitent inviter à reconsidérer plus largement notre compréhension des relations entre proximité et intimité dans le monde contemporain. Au-delà des catégories classiques d’analyse, l’exemple de Lagrasse suggère que la proximité, loin d’être simplement une contrainte pour l’intimité, peut agir comme un catalyseur de ses métamorphoses. Le cadre conceptuel développé ouvre ainsi des perspectives théoriques et pratiques qui entendent dépasser les dichotomies traditionnelles et le seul cadre villageois.

5.1. Morphologie villageoise : des effets contrastés sur le vivre-ensemble

L’espace villageois condensé impose d’une part des contraintes spatiales tangibles, à l’image de la gestion stricte du stationnement à Lagrasse : les places numérotées aux habitants et les parkings excentrés, sont obligatoires − toute infraction pouvant déclencher des réactions violentes, comme l’atteste une voiture taguée « FDP » (Fils De Pute) que j’ai pu constater après une heure seulement de stationnement gênant en plein cœur du village. D’autre part, si l’habitude de la diversité habitante dans cette localité peut rendre la communauté plus accueillante envers l’arrivée de nouvelles différences individuelles, elle comporte aussi ses limites : quand les altérités semblent indépassables, ou quand l’offre sociale locale s’avère malgré tout insuffisante pour certains. Cette manifestation d’extrêmes en espace restreint, qu’il s’agisse de conflits saillants ou d’ajustements collectifs, semble alors a fortiori développer chez les habitants une conscience politique comportementale du vivre-ensemble amenée à transformer leur rapport au public et au privé.

5.2. Proximité, anonymat et égalité : les limites du modèle urbain dans l’espace villageois

D’ordinaire l’espace public se définit par deux caractéristiques intrinsèques : l’anonymat, qui en a fait la modalité sociologique distinctive de l’urbain, et l’égalité des individus comme principe juridique. Cette association soulève ainsi une question : l’égalité dans l’espace public ne reposerait-elle pas fondamentalement sur l’effacement des identités (soit l’anonymat) ? Dès lors, l’absence d’anonymat dans un village, par son interconnaissance, et avec ses statuts et ses rôles sociaux, compromettrait-elle toute possibilité d’égalité réelle, avec pour corollaire d’y brouiller les frontières entre le public et le privé ? L’intimité analysée en contexte proximintipète révèle en effet que la curiosité villageoise, avec ses processus d’identification et de contrôle, intègre des enjeux subsidiaires de légitimités et de rapports de pouvoir qui s’expriment à travers et au sujet de l’espace ; manifestement, la proximité quotidienne impose une sensibilité aiguë de l’espace partagé, transformant chaque choix spatial en acte social significatif et vice versa.

5.3. La proximité comme terreau des adaptations intimes

La proximité villageoise agit ainsi en révélateur des modalités de gestion de l’intimité, non seulement d’un point de vue théorique en questionnant nos catégories d’analyse, mais aussi dans la pratique en mettant en lumière les stratégies adaptatives des habitants. Celles-ci pourraient éclairer d’autres contextes de forte proximité et inspirer la gestion de l’intimité dans d’autres espaces de forte interconnaissance. Lagrasse présente en effet une configuration − forte proximité spatiale et grande diversité sociale −, que l’on retrouve de plus en plus dans nos sociétés contemporaines mobiles, diversifiées, individualisées et interconnectées. Cette situation crée une tension quasi permanente entre proximité et intimité. Les habitants de Lagrasse composent avec au quotidien : ils oscillent entre une proximité subie et une proximité utilisée à leur avantage, leur permettant de protéger leur identité profonde (immixité), de gérer l’exposition de leur vie privée (extimisté), et de négocier leurs relations affectives (hyperintimité). Ces trois dynamiques démontrent une gradation dans la maîtrisabilité de l’intimité : l’immixité apparaît comme la moins contrôlable car touchant à l’essence identitaire. C’est ce que les lieux étudiés mettent d’ailleurs en évidence − la familiarité/étrangéité s’avérant plus déterminante pour la transformation de l’intimité, que ne le sont les confinement, distance, et contrôle. L’extimisté semble offrir davantage de marges de manœuvre via la modulation de la présence individuelle sous le regard d’autrui. Tandis que l’hyperintimité peut être ajustée selon les codes collectifs en vigueur.

5.4. La proximité comme catalyseur plutôt que comme obstacle à l’intimité

L’étude de l’intimité à travers la proxémie villageoise nous invite ainsi plus largement à reconsidérer nos catégories d’analyse de la vie sociale. Celles-ci tendent à opposer systématiquement proximité et intimité, considérant que la densité sociale empêcherait le développement d’espaces intimes. Cette vision urbano-centrée suppose que la préservation de l’identité profonde nécessiterait l’isolement, que la protection de la vie privée exigerait l’anonymat, et que l’expression des affinités requerrait l’absence de regard social. Et si, contrairement à ces présupposés, la proximité agissait comme un catalyseur des métamorphoses de l’intimité plutôt que comme un facteur de sa dissolution ? L’exemple de Lagrasse suggère que face aux défis que la proximité pose à l’intimité, les habitants développent une intelligence comportementale collective sophistiquée. Celle-ci se manifeste par des stratégies d’adaptation spatiales et temporelles élaborées : micro-territorialisation des espaces partagés, présences différenciées, gradients d’exposition sociale. Ces arrangements permettraient la coexistence des intimités individuelles tout en maintenant une cohésion relative, faisant de l’intimité non pas un semblant d’état fixiste et passif à préserver mais une construction active en perpétuelle transformation.

5.5. Huis clos diversifié et bulle intime étendue : pour une proxémie de l’altérité reconnue

Au-delà des premiers apports conceptuels proposés (fig.11), cette recherche nous conduit à formuler l’hypothèse d’une proxémie renouvelée, questionnant ce que ces configurations de l’intimité révèlent d’une société confrontée à des mobilités accrues et à une diversification croissante des cadres de vie. Là où Hall théorisait des distances corporelles interindividuelles socialement admises, notre analyse de Lagrasse nous permet d’observer ce que nous pourrions interpréter comme une extension de la « bulle intime ». En effet, dans un contexte d’intense interconnaissance et de multiplicité sociale, la forte proximité et la sur-sollicitation de l’intime qui en découle semblent élargir cette sphère personnelle, s’accompagnant d’un besoin accru d’identification et de contrôle. Ne serions-nous pas alors face à une modalité spécifique d’espace public, dans ces villages plurifonctionnels en mutation, où les interactions quotidiennes transforment l’altérité anonyme en altérité (re)connue ? Cette configuration soulève des questions cruciales sur le maintien de l’égalité dans nos sociétés contemporaines marquées par l’individuation et l’individualisme : là où l’intimité se rapporterait à l’étendue spatiale mentale complexe de ce que chacun identifie comme familier et étranger, dans son rapport à l’espace en partage.

Fig.11 : Synthèse des propositions conceptuelles pour une proxémie de l’intimité. Auteure, 2024

Références bibliographiques :

Bernard Y., 1993. « Les espaces de l’intimité ». Journal Architecture & Behaviour, vol. 9, n°3, pp. 367-372.

Bossuet L., 2007. « Les conflits du quotidien en milieu rural étude à partir de cinq communes ». Géographie, économie, Société, n°9, pp. 141-164.

Bowlby J., 1969/1982, 1973, 1980. Attachment, vol. 1. Separation : Anxiety and danger, vol. 2. Loss : Sadness and depression, vol. 3. New-York : Basic Books.

Caron A., Torre A., 2006. « Vers une analyse des dimensions négatives de la proximité ». Développement durable et territoires, n°7.

Farge A., Vidal-Naquet C., 2019. « Les Paradoxes de l’Intime ». Revue Sensibilités, n°6.

Hall E. T., 1966. The Hidden Dimension. New York : Doubleday & Company.

Lévy J. et al., 2018. Théorie de la justice spatiale. Géographies du juste et de l’injuste. Paris : Odile Jacob.

Maget M., 2022 [1955]. Remarques sur le village comme cadre de recherche anthropologiques. Mayenne : Éditions de la Sorbonne.

Moles A., Rohmer E., 1977. Psychologie de l’espace. Paris : Casterman.

Moser G., 2009. Psychologie environnementale : les relations homme-environnement. Bruxelles : De Boeck Supérieur.

Paris M. et al., 2007. Les dimensions émergentes de l’intimité au-dehors du chez soi dans les zones d’habitat individuel dense : la notion d’ambiance comme élément permettant de questionner l’intimité. Rapport final, « Habitat Pluriel : densité, urbanité, intimité ». Centre de Recherche sur l’Espace Sonore et l’Environnement Urbain, École d’Architecture de Grenoble.

Ricot J., 2010. « De l’intimité à l’intime ». MéDecine Palliative, vol. 9, n°3, pp. 133-136.

Riffard P., 2004. Les Philosophies : vie intime. Paris : Presses Universitaires de France.

Remerciements

Cet article est dédié à Jean-Sébastien Steil. Géographe de formation et de cœur, actuellement Directeur du CCR Centre Culturel de Rencontre de l’Abbaye médiévale de Lagrasse − Les arts de lire, il a nourri cette recherche par la profondeur de nos échanges. J.-S. Steil a dirigé jusqu’en 2022 la FAI-AR, formation supérieure d’art en espace public à Marseille. Les recherches que je mène actuellement à Lagrasse ont débuté en mai 2023 dans le cadre de la Résidence partagée « Métamorphoses » du CCR dont j’ai été lauréate, avec mon projet « Métamorphoses villageoises. Graphier mémoires et advenirs d’un village-cité des Corbières ».

L’auteure exprime sa vive reconnaissance aux Lagrassiennes et aux Lagrassiens pour leur accueil chaleureux, et pour leur confiance qui nourrissent chaque fois des rencontres et des réflexions toujours plus enrichissantes.

[1] Ce travail s’inscrit en géographie psychosociale, au croisement de la psychosociologie de l’espace, de la psychologie environnementale et de la géographie sociale. S’appuyant sur des recherches en psychologie sociale, environnementale, micro-géographie, phénoménologie de l’espace, géographies culturelle et psychologique (voir e.g. Georges Hardy, Gustave-Nicolas Fischer, Abraham Moles, Elisabeth Rohmer, Gabriel Moser, André-Frédéric Hoyaux), cette approche qualitative et ethnographique analyse comment l’espace façonne et est façonné par les relations entre le soi et l’altérité. La démarche vise à comprendre comment les individus co-construisent leur réalité géographique à travers leurs expériences quotidiennes, le recours à un dialogue transdisciplinaire s’avérant indispensable pour saisir la complexité de ces phénomènes.

[2] Bien que le mot « nuire » puisse avoir une connotation péjorative, ce choix terminologique entend jouer sur le paradoxe d’une proximité nuisant à l’intimité, pour nous inviter à une réflexion nuancée et par ailleurs impartiale, sur les liens entre proximité et intimité : autrement dit, nous reconnaissons que la proximité peut être perçue et représentée par les individus comme étant autant enrichissante que problématique pour leur intimité.

[3] Les réflexions proposées dans cet article s’appuient sur un travail de terrain en cours mené depuis le printemps 2023 : des entretiens biographiques ont été réalisés avec 50 habitants divers à Lagrasse (mai-juin 2023) ainsi que des discussions informelles et des observations depuis l’été 2023 lors de courts séjours (de deux jours à deux semaines) à la fréquence de tous les mois et demi, ce qui me permet de poursuivre cette recherche au fil de l’eau, de manière immersive et intensive, au rythme des habitants et en évoluant avec eux.

[4] Dans cet article de géographie, le terme « proximité » est utilisé pour évoquer en premier lieu la distance euclidienne des interactions sociales qui prennent place dans l’espace habité, sachant que cette distance même comporte des implications et des répercussions spatiales et sociales pour les autres types de distances (- temps, -coût, et sociale).

[5] Des travaux (e.g. Ricot, 2010) distinguent l’intimité de l’intime, soulignant par-là que l’intimité n’arrive pas à épuiser la richesse spirituelle ni la part de mystère propre à l’intime de tout individu. Pour notre propos, nous décidons pour l’heure de considérer les deux termes comme relativement interchangeables, en proposant toutefois une légère nuance : selon moi, l’intimité renverrait à un état exprimé de l’intime d’une personne à un instant t dans une configuration situationnelle spécifique, lorsque l’intime évoquerait un étant, c’est-à-dire ce qui est de l’ordre de son essence de manière générale.

[6] Dans cette étude, le village est considéré comme un idéal-géotype caractérisé par un bâti dense et une population habitante humainement diversifiée, arrivée et installée par des mobilités tout autant diverses. Il convient de noter que dans le cas d’un habitat dispersé, par exemple, les dynamiques liées à la proximité et à l’intimité pourraient ainsi être toutes autres et différer, nécessitant des analyses complémentaires.

[7] Les néologismes proposés par l’auteure pour servir l’entreprise de conceptualisation sont indiqués en première occurrence suivis d’une astérisque.

[8] Dans cette sous-partie, les termes entre guillemets renvoient tous à des représentations les plus couramment mentionnées par les habitants.

[9] Pour des explicitations sur la notion de white trash, voir notamment les travaux de l’américaniste Sylvie Laurent.

Pour citer cet article :

MILAZZO Josepha, « Proximité et intimité au village (Lagrasse, Aude) », 4 | 2024 – Représentations de la proximité, GéoProximitéS, URL : https://geoproximites.fr/ark:/84480/2024/12/23/rp-al3/