Research as intervention: “doing with” intermediaries in spatialized art

Léa Donguy

〉Docteure en géographie, aménagement et urbanisme

〉Ingénieure de Recherche à l’Ecole d’Urbanisme de Paris, Université Gustave Eiffel

〉Donguy.lea@gmail.com

〉 Article long 〉

Télécharger l'article. 1-2024 Donguy

Résumé :

L’expérience préalable à ma thèse au sein du voyage métropolitain a induit une posture doublement interne, à mon terrain et à mon sujet, que j’ai rejouée auprès des acteurs intermédiaires de l’art spatialisé, notamment la Chambre d’Eau, structure d’accueil d’artistes en résidence dans l’Avesnois (Hauts-de-France) et le collectif ESOPA (Et Si On Prenait l’Air(e)) (Ile-de-France). J’ai alors tenté de « faire avec » eux en créant des situations d’intervention. Chaque situation était éminemment singulière. Ce constat soulève une série de question quant à la reproductibilité et la transférabilité d’une approche en recherche-intervention. Dans la mesure où la singularité n’est pas reproductible, quelles sont les éléments qui permettent la transférabilité d’une telle approche ? L’ambition de cet article est d’interroger des situations singulières de terrain et de les confronter aux définitions théoriques de la recherche-intervention mises en perspective de la recherche-création initialement envisagée. Dans une dernière partie, je reviens sur les enseignements théoriques, méthodologiques et épistémologiques que je tire de ces réflexions, enseignements qui s’articulent autour de trois réflexions : une relative à une définition relationnelle de la conduite de terrain, une autre relative à l’empirie et à l’expérience comme garantes de la scientificité du travail engagé, et une dernière relative à mon immersion de fait et à l’idéal d’émicité qu’elle permet d’atteindre et qui pose la question de l’être au terrain. Cet article soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses mais soutient l’idée que « faire avec » relève d’un être au terrain relationnel qui, s’il crée des situations singulières, est lui bien reproductible.

Mots clefs : recherche-intervention, implication, art spatialisé, relationnalité, réflexivité

Abstract:

The experience I had before writing my PHD thesis within le voyage métropolitain gave me an insider’s view into my field and into my subject, which I rehearsed with intermediaries in spatialized art, in particular la Chambre d’Eau, a structure that hosts artists in residence in Avesnois (Hauts-de-France) and the ESOPA collective (Et Si On Prenait l’Air(e)) (Ile-de-France). I then tried to “do with” them by creating intervention situations. Each situation was unique. This observation raises a series of questions about the reproducibility and transferability of a “research as intervention” approach. If singularity is not replicable, what are the elements that make such an approach transferable? The aim of this article is to examine singular situations and compare them with theoretical definitions of “research as intervention”, in perspective with creative methodologies I originally imagined. In the final section, I focus on the theoretical, methodological and epistemological lessons I have drawn from these observations. These lessons are built around three thoughts: one relating to a relational definition of fieldwork, another relating to empiry and experience as guarantees for a true scientific work, and a final one relating to my de facto immersion and the ideal of an emic stance it enables me to achieve. This emic stance raises the question of how to be in the field. This article raises more questions than it provides solutions. It supports the idea that “doing with” is a matter of how to be in the field based on a relational definition, which, while it creates singular situations, is itself reproducible.

Keywords: research as intervention, involvement, spatialized art, relationality, reflexivity

Jeune docteure en aménagement, urbanisme et géographie, mon travail de thèse portait sur les relations entre art, espace et politique, en s’intéressant particulièrement à l’évolution des pratiques professionnelles au sein d’un nouveau « monde de l’art spatialisé ». Ce milieu ne m’était pas totalement étranger. En effet, avant de commencer ma thèse, j’ai co-fondé l’association le voyage métropolitain[1]. Pendant deux ans (2014-2016) j’ai contribué à sa création, à son organisation, ainsi qu’à son fonctionnement. Cette expérience préalable a induit une posture doublement interne, à mon terrain et à mon sujet. J’ai ainsi pris connaissance de ce que permettait la proximité. Loin de rejeter ma posture d’insider, je l’ai rejouée auprès d’autres acteurs, en particulier les acteurs intermédiaires de l’art spatialisé (Donguy, 2022). M’impliquer auprès d’eux, de manière régulière, relevait avant tout du bricolage méthodologique. Il s’agissait de tentatives, négociées pas à pas, qui ont finalement abouti, à la construction de mon terrain. J’ai ainsi construit ma place auprès de ces acteurs, en menant avec eux des projets, non pas artistiques mais de recherche. J’ai alors tenté de « faire avec » eux. Les projets communs m’offraient des postes d’observation particulièrement intéressants pour étudier à la fois leurs discours et leurs pratiques. Pour ce faire, j’ai emprunté des réflexions et dispositifs méthodologiques développés en sociologie : la recherche-intervention. J’ai ainsi créé des situations d’intervention auprès de plusieurs structures intermédiaires, notamment la Chambre d’Eau, structure d’accueil d’artistes en résidence dans l’Avesnois (Hauts-de-France) et le collectif ESOPA (Et Si On Prenait l’Air(e)) (Ile-de-France). Présenter ces deux cas me permet de soulever les questions de transférabilité et de reproductibilité d’approches reposant sur des principes comme l’adaptabilité permanente au terrain, l’empirie, l’empathie ou le partage d’expériences. Chaque situation devient alors éminemment singulière. Ce constat soulève une série de question quant à la reproductibilité et la transférabilité d’une approche en recherche-intervention. Dans la mesure où la singularité n’est pas reproductible, quelles sont les éléments qui permettent une transférabilité de telles approches ? Quels sont les éléments véritablement reproductibles ? S’agit-il d’outils, de pratiques ou de compétences ?

L’ambition de cet article est d’interroger des situations singulières de terrain, de les confronter aux définitions théoriques de la recherche-intervention, pour enfin tenter d’en tirer des enseignements en termes de reproductibilité et de transférabilité.

1. Des études de cas singulières ou la chercheuse en situation d’intervention

Pour étudier les pratiques professionnels des intermédiaires entre artistes et commanditaires (souvent collectivités), il semblait pertinent de me mettre en situation d’intervention, à savoir de m’impliquer auprès d’eux, via des dispositifs de travail, notamment le dépôt de projets de recherche. Je me suis notamment engagée auprès de deux structures : le lieu d’accueil d’artistes en résidence la Chambre d’Eau et le collectif ESOPA (Et Si On Prenait l’Air(e)). Faire avec ces deux acteurs était une intention à la fois de mon fait mais aussi du leur.

Dans les cas d’ESOPA, j’ai été explicitement invitée à travailler avec eux. ESOPA est un collectif fondé en 2016 qui rassemble plusieurs acteurs pour tenter d’innover dans les manières de concevoir les espaces publics et la « Cité »[2]. ESOPA permet d’introduire la question artistique dans des réflexions autour de nouveaux modes de gouvernance et d’aménagement des territoires. Installée à Paris, cette structure accompagne des projets un peu partout en France, en fonction des opportunités qui s’offrent à elle, projets conçus à des échelles variées, locale, nationale et européenne. ESOPA a été créée par Christine Milleron, ancienne co-directrice du Théâtre du Lucernaire à Paris et par Stéphanie Braka, architecte, pour « l’accompagnement d’artistes à la conception et la production de spectacles pour des lieux non dédiés »[3], combiné à une « réflexion sur les territoires en transformation »[4].

ESOPA mène des projets à Rouen, à La Courneuve, à Strasbourg, en essayant de définir sa propre activité chemin faisant. Elle a ses bureaux au sein d’un « lab » parisien, un espace de co-working, ici dédié à « l’innovation dans le secteur public »[5], appelé SuperPublic.

Photo 1 : Entrée du Lab SuperPublic, 4 Rue la Vacquerie, 75011 Paris, © Léa Donguy, le 20 mai 2017

J’ai négocié ma présence auprès d’ESOPA au fur et à mesure de nos rencontres. En avril 2017, j’ai commencé par prendre contact avec la fondatrice d’ESOPA Production. La première rencontre avec Christine Milleron a eu lieu sous la forme d’un entretien libre. A l’issue de ce premier rendez-vous, Christine Milleron m’a invitée à participer aux activités d’ESOPA le collectif, notamment aux ateliers réflexifs, soit restreints soit pléniers, durant lesquels je contribuais, en tant que membre du collectif, aux réflexions menées. Si je suis entrée en contact avec la structure, mon implication et mon engagement se sont plutôt fait à son invitation[6]. Cette participation a rendu floue la distinction méthodologique entre observation et participation, je partageais alors, en tant que membre, les préoccupations du collectif.

Figure 1 : Rencontres et entretiens menés auprès d’ESOPA (Christine Milleron, Stéphanie Braka et Solène Champroy)

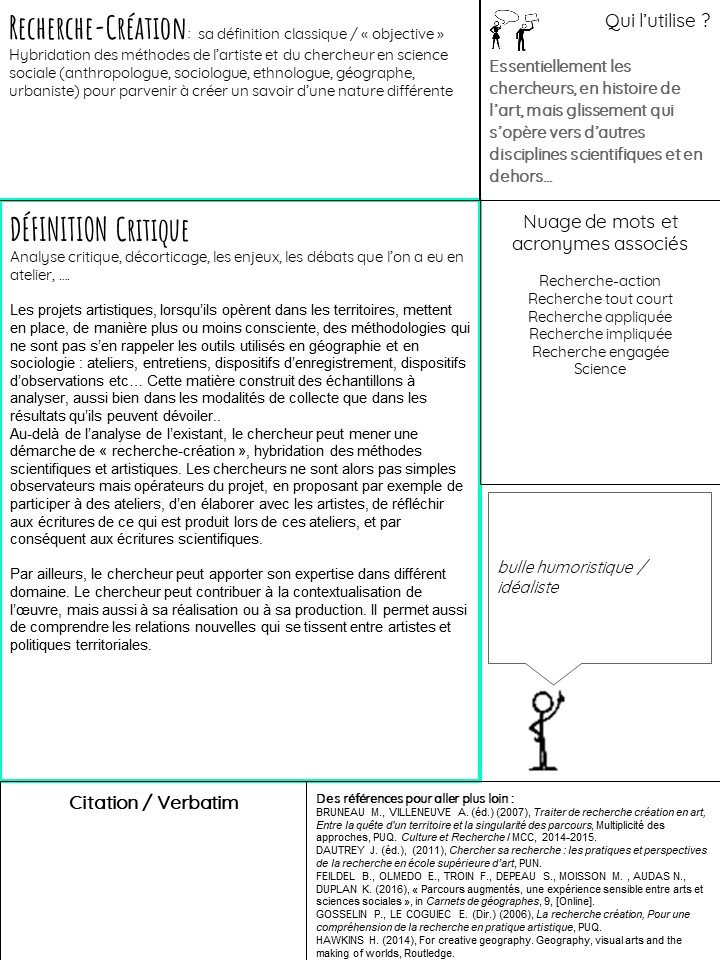

Au fil des rencontres, la relation créée avec la structure a évolué. Elle est progressivement passée d’une distance cordiale à un degré de proximité qui a rendu possible mon intégration en tant que membre du collectif, pour redevenir par la suite distante. La proximité avec la structure découle de l’approche que j’ai choisie de mener mais aussi de la volonté d’ESOPA d’accueillir dans son équipe un profil de chercheur en géographie. En effet, ESOPA s’inscrit dans une logique qu’elle qualifie de « recherche-action » sans toutefois définir ce qu’elle entend par là. Elle a cherché, de ce fait, à rendre légitime cette approche par la présence d’une chercheure, même apprentie. Je devenais une interlocutrice privilégiée et un membre à part entière de la structure qui faisait l’intermédiaire avec le monde de la recherche, en géographie notamment. Un autre élément de mon profil a intéressé le collectif : le fait d’avoir co-fondé le voyage métropolitain, association identifiée par ESOPA préalablement à notre rencontre et qui lui a permis de m’identifier au sein d’un réseau d’acteurs. La période marquée par une relation de proximité avec la structure se caractérise par ma présence régulière aux ateliers, par ma participation à la réalisation d’un glossaire intitulé le Glossaire de l’Urbanisme Culturel. En tant que géographe, et plus largement chercheuse en sciences humaines et sociales, j’ai pris en charge deux mots sur une soixantaine : « recherche-création » et « habiter ». Le collectif nous a proposé une grille à remplir pour homogénéiser les réponses écrites par les membres du collectif. Choisir de définir ces deux mots renvoie à ma posture : « habiter » à mon ancrage disciplinaire en tant que géographe, « recherche-création » à mes ambitions méthodologiques initiales sur lesquelles je reviendrai plus avant dans la deuxième partie. L’écriture de ces définitions n’a jusqu’à aujourd’hui donné lieu à aucune publication. L’hétérogénéité des auteurs et de leurs postures a constitué une entrave pour ESOPA qui n’est pas parvenu à homogénéiser l’ensemble des définitions. Concernant mes propositions, les définitions telles que proposées n’ont pas été reçues avec beaucoup d’enthousiasme, comme en témoigne les remarques dans le dernier encart. Le ton a été perçu comme « froid et académique ». Le manque de précision quant à l’adresse de ces définitions a rendu l’exercice difficile. Oscillant entre outil opérationnel mobilisé dans le cadre de projets dits « d’urbanisme culturel » et outil de communication « sympa » valorisant et légitimant les actions d’ESOPA, il était fait peu cas de l’enjeu réflexif permis par un tel travail. Le qui pro quo quant aux enjeux liés à ce glossaire, et les incompréhensions multiples avec d’autres auteurs, ont quelque peu bloqué le projet. En ce sens, les auteurs, issus de milieux différents (artistes, architectes, urbanistes, chercheurs), n’ont pas réussi à se retrouver autour de définitions communes et de modes d’écriture partagés, interrogeant de fait les capacités d’hybridation et de travail collectif souhaité par ESOPA.

Figure 2 : Exemple de contribution au projet de « glossaire critique de l’urbanisme culturel » d’ESOPA © Léa Donguy, 2017

Dans le cadre de la Chambre d’Eau, le partenariat a été initié par ma directrice de thèse, Anne Volvey. En effet, c’est elle qui m’a mis en contact avec la structure et qui m’a incitée à travailler avec elle. Après une première rencontre, la structure m’a invitée à suivre leurs activités, notamment celles liées à un projet intitulé « Dérouler la Forêt ». Tout comme pour ESOPA, si j’ai initié la prise de contact, c’est bien à l’invitation de la structure qu’une situation d’intervention s’est mise en place. Ensuite, j’ai pris connaissance du fait que la Chambre d’Eau était une association qui accueillait, en tant que bénévoles, des membres de la famille de mon conjoint. Ainsi, mes contacts avec la structure étaient doubles : d’un côté, ils étaient propres à ma recherche, de l’autre, ils étaient éminemment personnels. Cette double entrée m’a facilité l’accès à la Chambre d’Eau, à ses pratiques, à ses discours, la confiance étant installée de fait. Néanmoins, cette posture complique aussi le travail d’analyse, en particulier lorsque les résultats issus de cette analyse ne correspondent pas aux attentes de la structure. L’instabilité de cette situation m’a obligée à prendre progressivement de la distance.

La Chambre d’Eau opère dans l’Avesnois, territoire situé entre Maubeuge, Avesnes sur Helpe et Valenciennes, dans la région Hauts-de-France, dans le département du Nord. Fondée en 2001, cette structure associative culturelle accueille des artistes en résidence sur son territoire. Créée par Vincent Dumesnil et Benoit Ménéboo, elle a pour objet de « développer un dialogue entre les artistes, leurs œuvres et le territoire » en particulier le territoire de l’Avesnois, soit le « Sud du département du Nord »[7]. Actuellement, la structure se définit comme :

« Une structure régionale, implantée en Avesnois (Hauts-de-France), dont l’objet est le développement culturel des territoires et le soutien à la création artistique interrogeant des problématiques territoriales. Le projet de la structure se singularise par sa volonté de mettre en relation la création artistique contemporaine pluridisciplinaire avec les territoires en créant les conditions nécessaires à des processus de création artistique fondés sur un échange entre artistes, territoires et habitants. »[8]

Par l’accueil d’artistes en résidence et par une série d’actions programmée en Avesnois, la Chambre d’Eau a pour ambition de « favoriser […] l’irrigation culturelle et artistique du territoire » mais aussi « l’implication des habitants les plus divers ». Pour atteindre ces objectifs, la Chambre d’Eau s’applique à « concevoir et mettre en œuvre des actions de médiation cherchant à développer des démarches participatives associant les habitants dans toute leur diversité aux projets de résidences (rencontres avec des artistes, diffusion d’œuvres, ateliers de pratiques…) »[9].

Carte 1 : Carte de situation de l’ancrage de la Chambre d’Eau dans l’Avesnois, réalisation Léa Donguy, 2021

Pour comprendre le fonctionnement de la Chambre d’Eau, j’ai choisi une double posture de chercheuse et de membre-bénévole-agent de l’association. Pour mettre en œuvre cette méthodologie, j’ai assisté à plusieurs réunions organisées par la Chambre d’Eau autour du projet Dérouler la Forêt (2015). La première réunion a eu lieu en janvier 2016 lors de l’évaluation du projet par un cabinet de conseil appelé Nova Vista[10], accompagné dans la foulée d’une réunion de réflexion sur la manière de valoriser le projet. A la suite de cette réunion, il a été décidé que je participerai au projet de publication autour du projet. Cette implication auprès de la Chambre d’Eau m’a permis d’accéder à certains documents et de trouver une place particulière au sein de la structure. S’ajoutent à ces moments formels et clairement identifiés, des rencontres informelles autour de présentations de projets artistiques, à la Chambre d’Eau, dans le cadre de leur programme des Troisièmes vendredis du mois, durant lesquelles les discussions et les conversations étaient plus libres. J’ai par ailleurs contribué à l’organisation d’un événement proposé par la Chambre d’Eau : les rencontres « Art et culture en territoires ruraux », qui ont eu lieu les 19 et 20 octobre 2017.

Figure 3 : Rencontres et entretiens menés auprès de la Chambre d’Eau (Vincent Dumesnil, Benoit Ménéboo, Nathalie Poisson-Cogez, Alice Canel) et de la Fondation Daniel et Nina Carasso

J’ai aussi contribué au montage de projets de recherche initiés par la structure et Anne Volvey et Sophie-Anne Leterrier, toutes deux professeures à l’Université d’Artois. J’ai été invitée, en tant que jeune chercheuse, par ma directrice de thèse et par la Chambre d’Eau, à contribuer au projet de recherche que nous avions intitulé SavRu (Savoir les Ruralités). Le travail de construction du projet s’est effectué à distance, ponctué de moments de réunion à Lille. Le projet SavRu a été déposé à la MESH (Maison Européenne des Sciences de l’Homme) à Lille et, dans une version remaniée, à la FMSH (Fondation Maisons des Sciences de l’Homme) à Paris, en 2017. Aucun des deux projets n’a été retenu. Ils m’ont toutefois permis d’entrevoir les manières de faire de la Chambre d’Eau et les attentes formulées ou non autour de la collaboration avec des chercheuses. Ces montages de projets étaient des opportunités, des dispositifs qui me fournissaient un poste d’observation particulièrement intéressant sur les attendus mais aussi les pratiques, les discours et les intentions de la Chambre d’Eau.

Figure 4 : Chronologie croisée, entre 2015 et 2018, du projet Dérouler la Forêt et des modalités de l’étude de terrain, © Léa Donguy, 2020

Je suis donc attachée à la Chambre d’Eau non simplement en tant que chercheuse, partenaire de l’association, mais aussi par des liens personnels. Pour l’analyser, j’ai dû mettre à distance ce terrain, qui a pris fin en 2017[11]. Cette mise à distance reposait essentiellement sur l’arrêt de ma présence aux événements proposés par la structure. Les rencontres avec des membres de la Chambre d’Eau se sont ensuite limitées à des rencontres informelles où n’ont pas été évoquées ni ma recherche ni les actions de la Chambre d’Eau[12]. La mise à distance était donc réciproque : la Chambre d’Eau ne faisait plus appel à moi de leur côté, et du mien, je ne manifestais plus d’intérêt pour leurs activités. En conservant un degré de proximité élevé, le danger aurait été de mettre en péril l’autonomie et l’indépendance de ma recherche en entrant en connivence avec la structure. Néanmoins, cette situation m’a donné accès à des pratiques que je n’aurais pas pu entrevoir sinon.

Si je suis intervenue à l’invitation de ces deux acteurs intermédiaires, ces invitations n’ont jamais donné lieu à de véritables commandes. En effet, j’avais établi dès le départ une limite claire et explicite à l’intervention : l’intervention ne devait donner lieu à aucune rémunération. De ce fait, aucune contractualisation formelle n’a été effectuée ni négociée. Elle n’a d’ailleurs jamais été demandée par les structures avec lesquelles je travaillais. Cette situation est propice à la confusion de postures, d’enjeux et d’intérêts, confusion qui n’a pas été éclaircie par la suite. Les réflexions menées ici sont donc issues d’un travail réflexif mené de mon côté. Je pouvais contribuer à des projets et aux réflexions des acteurs sur leurs pratiques et, en échange, ils acceptaient d’intégrer un corpus d’acteurs mobilisés dans ma thèse. Refuser la rémunération me laissait le choix d’accepter ou de refuser certains projets ou certaines contraintes. Ma recherche n’avait alors pas vocation à être directement et pratiquement mobilisable par les acteurs.

2. Trouver des approches méthodologiques pour éclairer des situations singulières : renoncer à la recherche-création au profit de la recherche-intervention

L’ambition initiale envisagée dans mon travail de thèse était de mettre en application une démarche de recherche-création pour comprendre l’évolution des pratiques artistiques. La terminologie « recherche-création » apparaît dans un contexte canadien francophone au milieu des années 2000 (Gosselin, Le Coguiec, 2006 ; Bruneau, Villeneuve, 2007) pour qualifier les démarches qui consistent à étudier les œuvres artistiques aussi bien en théorie qu’en pratique. Il est difficile de fournir une définition précise et communément partagée de la recherche-création. En effet, l’expression rassemble des démarches variées comme en témoigne la diversité des traductions anglophones relatives à ces approches : “artistic research”, “practice-based research”, “ practice-led research”, “practice as research”, “performance as research”, “practice through research”, “research-through-practice”… Elles sont toutes développées dans le champ des théories de l’art. Toutefois, depuis le milieu des années 2000, les termes de recherche-création, dans le contexte canadien, ont largement dépassé ces limites disciplinaires initiales. En effet, les démarches, dans leur capacité à interroger les pratiques de recherche, en particulier d’enquête, rejoignent les réflexions menées quant aux approches qualitatives et postpositivistes en sciences humaines et sociales (Paquin, Noury, 2020). La recherche-création que j’ambitionnais de mettre en œuvre en appelle à la collaboration étroite entre chercheurs en sciences humaines et sociales et artistes. Elle est ainsi entendue comme un ensemble de pratiques parallèles, conjointes mais aussi mutuelles, qui se recomposent au contact les unes des autres. Elle s’inspire des creative methodologies telles que définies par Harriet Hawkins (2014), géographe britannique. Le postulat initial de sa définition est double : les géographes se tournent de plus en plus vers des pratiques artistiques, produisant eux-mêmes des œuvres ou rassemblant des séries d’œuvres selon une logique de géographes ; les artistes s’intéressent de plus en plus aux questions spatiales, ce qu’Anne Volvey pose en termes de tournant spatial (Volvey, 2007). Ce double mouvement amène Harriet Hawkins à penser deux modalités de relation entre l’art et la géographie, modalités qui peuvent être étendues à l’ensemble des sciences humaines et sociales prises dans le spatial turn (Soja, 1989) : dialogues et doings. La première correspond à l’idée de produire un savoir géographique à partir d’œuvres d’art. Cette première modalité n’était pas celle que j’envisageais. Je souhaitais davantage avoir recours à la seconde modalité, pensée en termes de doings. Il s’agit de la collaboration entre des chercheur.e.s et des artistes pour partager des pratiques communes. L’évolution de mon sujet vers un intérêt croissant pour les pratiques non pas des artistes mais des acteurs intermédiaires, m’a amené à renoncer à la recherche-création, tout en en gardant un des fondements, à savoir la mise en œuvre de situations de travail partagées induisant des pratiques communes qui correspond à l’idée de faire avec. Ce fondement en appelle aussi à la recherche-intervention.

La recherche-intervention est définie comme une nouvelle manière de faire de la recherche-action (Nicolas Le Strat, 2003) dont elle est l’héritière. Comme la recherche-action, la recherche-intervention a une « triple visée » (Merini, Ponté, 2008) : son objet est l’action, qui est appréhendée dans l’action et dont l’objectif est de comprendre, de déterminer, et de potentiellement modifier, l’action. Ce qui est appelé action ici relève en partie de ce que j’appelle « pratiques ». En ce sens, mes objets sont les pratiques d’acteurs, que j’étudie en pratique en m’impliquant auprès d’eux. Néanmoins, ma recherche n’a pas pour perspective la modification potentielle des pratiques, mais bien la compréhension à la fois de ce qu’elles soutiennent comme intention et de la manière qu’elles ont d’évoluer.

Selon Corinne Merini et Pascale Ponté (2008), l’engagement du chercheur et sa mise en action auprès des acteurs constituent les éléments essentiels qui distinguent recherche-action et recherche-intervention.

« Si la RA et la RI ont en commun d’être profondément ancrées dans l’action, l’émergence de la RI marque une rupture en inversant la logique de la RA qui reste préoccupée par le positionnement du chercheur dans le système observé. La RI soutient, en effet, l’impossibilité de produire des connaissances pertinentes pour un chercheur qui serait justement situé en extériorité : “le chercheur ne peut produire de connaissances pertinentes s’il n’est pas acteur, partie prenante du processus d’action” (A. Hatchuel, symposium INRA de Montpellier, janvier 2000). » (Merini, Ponté, 2008)

La recherche-intervention me permet de théoriser l’approche partenariale négociée et spontanée que j’ai menée, rejouant ma posture initiale de praticienne auprès de nouveaux acteurs. Les modalités de partenariat, si elles ont été systématisées dans mon approche de terrain, ont différé sensiblement d’un cas à un autre. Dans le cas de la Chambre d’Eau, ma contribution tenait à la rédaction et aux dépôts de projets de recherche, alors que pour ESOPA, j’étais engagé dans un travail rédactionnel interne. Chaque négociation, initiale et réitérée en cours de recherche, était différente. De ce fait, ce que j’ai mené sur le terrain peut apparaitre contingent et bricolé.

Comme le préconise Marie-Hélène Cabé (2016), il convient de distinguer demande et commande dans le contexte d’une recherche-intervention. Or, dans ce que je présente ici, il n’y a pas de commande ni institutionnelle ni de la part des acteurs. L’intervention a été mise en place par la rencontre d’intérêts conjoints. Elle relève donc uniquement de la demande, formulée par mes interlocuteurs et par moi-même. Elle repose sur une relation de confiance créée soit par connaissance mutuelle, soit par recommandation. Dans les deux études de cas, un jeu de proximité et distanciation s’est opéré entre les structures et moi, passant d’une distance cordiale, à une proximité choisie, finissant par une nouvelle mise à distance qui me paraissait nécessaire pour l’analyse et l’interprétation de situations singulières et de ma propre posture de chercheuse. La mise à distance m’est apparue nécessaire pour ne pas perdre de vue les objets de la recherche. Une intervention peut fournir de données substantielles pour l’analyse, notamment sur des discours qui paraissent évident ou des pratiques et stratégies qu’on ne perçoit qu’en situation d’intervention (des négociations avec des partenaires ou financeurs par exemple). Néanmoins, l’analyse de ces situations ne convient pas toujours aux partenaires de la recherche dont les susceptibilités sont à prendre en considération. La distance temporelle peut alors calmer des situations de tensions. Par exemple, la distance-temps qui sépare le projet Dérouler la Forêt (2015) et l’analyse que j’ai pu en faire (2022) libère les parties-prenantes de la recherche, chercheuse et partenaires, d’enjeux contextuels spécifiques à la période du projet.

Etablir un cadre préalablement à l’intervention peut aussi être une manière de garantir une forme d’indépendance dans le travail de recherche, en particulier dans sa dimension interprétative. Paradoxalement, établir un cadre pourrait contraindre des situations qui reposent sur la flexibilité et des échanges informels. Si le cadre peut paraitre réconfortant pour la recherche puisqu’il est, lui, contrairement aux situations bricolées, reproductible, il contraint aussi la nature de la relation partenariale. Ainsi, le cadre que j’ai mis en place avec la Chambre d’Eau et ESOPA était à la fois flexible, et construit a posteriori. En effet, il s’est construit chemin faisant et s’est révélé à l’issue de la conduite du terrain. C’est pour cette raison qu’il est à la fois simple et flexible. Il permet de poser les deux éléments partagés par deux situations de terrain bien distinctes :

- Le refus de la rémunération

- La volonté de dépasser l’observation ou la conduite d’entretiens en menant des projets communs, en l’occurrence des projets de recherche.

Ce cadre soulève certaines des problématiques inhérentes à la recherche-intervention identifiées par Marc Uhalde (2016) : « le rapport à la production de savoir « en contexte » » et « la construction d’une posture de tiers ».

Ce que Marc Uhalde appelle « le rapport à la production de savoir “en contexte” » pose la question de l’adresse de la recherche-intervention et des manières de communiquer des résultats. Selon lui, il convient de poser trois diagnostics différents à l’issue de la recherche : un, pour les chercheur.s en tant qu’individu, un pour le partenaire et un dernier pour la recherche académique. Il soulève ici l’hypothèse d’une restitution dont les résultats ne conviendraient pas aux acteurs mobilisés. Or, cette situation s’est présentée dans le cadre de ma recherche, en particulier avec la Chambre d’Eau. La structure n’était pas d’accord avec l’interprétation que je faisais de leurs pratiques et surtout de leurs intentions. Par ailleurs, j’ai pu observer que les autres chercheur.e.s impliqué.e.s auprès d’eux réalisait des analyses qui valorisaient tout particulièrement les actions de la Chambre d’Eau. Les intentions réflexives que j’avais cru décelées de prime abord, se sont révélées fausses. La structure attachait davantage au travail scientifique des ambitions de valorisation et légitimation. Ainsi, la distinction qui est faite entre ce qui est livré aux acteurs et ce qui relève de la recherche m’interroge, surtout lorsque l’ambition des acteurs est de mobiliser une chercheuse en tant qu’elle mène une recherche scientifique sur leurs pratiques. Ici réside une différence fondamentale : pourquoi la recherche scientifique est-elle mobilisée ? Si elle est convoquée pour résoudre des problèmes d’organisation, de rapports de force ou de domination, d’efficacité des pratiques ou tout autre problème, alors elle doit être en mesure de fournir une analyse de ces problèmes, et, le cas échéant, de formuler des solutions. Mais lorsque la recherche est mobilisée pour réaliser un travail scientifique (aussi peu ou mal défini soit-il par l’acteur en question), alors le livrable doit relever de la recherche scientifique. Ainsi, les distinctions formulées par Marc Uhalde ne peuvent s’appliquer. La question de l’adresse ne se pose plus et la confiance, qui se doit à l’origine d’être réciproque, rend possible la réalisation d’une seule restitution, correspondant à celle dédiée à la recherche. Cette réponse est celle que j’ai choisie mais elle n’efface en aucun cas la « tension émotionnelle » attachée à la double (voire la triple) adresse de la recherche menée (Uhalde, 2016). Les décalages entre les attentes des acteurs et mes réflexions théoriques et méthodologiques ont pu aboutir à des conflits ou des incompréhensions, à une rupture de la relation de confiance ou à la mise en place progressive d’une défiance à l’égard de ce que je pouvais dire.

« Doit-on rester en extériorité en nous retranchant dans une posture d’expert, sachant qui délivre un diagnostic fondé scientifiquement et laissant aux acteurs le soin de s’en saisir ? » (Cabé, 2016)

Je réponds positivement à cette question posée par Marie-Hélène Cabé, ou du moins en partie. L’échange de bons procédés sur lequel repose les négociations de ma relation avec les acteurs laisse à penser que nous pouvons respectivement tirer parti de ce que font les autres sans pour autant le construire comme un objectif. De ce fait, j’ai toujours refusé de faire de ma recherche un outil au service de mes interlocuteurs, mais bien un outil potentiellement mobilisable par eux, sans réorienter pour autant mes questionnements et l’analyse que je mène. Tout l’enjeu est donc de trouver un équilibre entre une posture qui laisse à l’empirie le soin de s’exprimer et des réorientations potentielles et stratégiques décidées par mes interlocuteurs. Cet équilibre est parfois malaisé puisque les acteurs avec qui je travaille cristallisent autour de ma présence et de mon travail des attentes que je dois comprendre pour décider d’y répondre ou non. Ni membre des associations ou structures avec lesquelles je travaille, ni pour autant en complète extériorité puisque je mène des projets avec eux, tout l’enjeu réside dans « la construction d’une posture de tiers » (Uhalde, 2016).Cette posture est renégociée en permanence à la fois par les acteurs et par les chercheur.e.s. Il m’est souvent arrivé de devoir réaffirmer cette posture tierce au moment où l’implication avec les acteurs était la plus développée et où, par conséquent, les limites entre ma recherche et le projet porté conjointement se brouillaient. Ce fut par exemple le cas dans l’écriture des définitions du Glossaire de l’Urbanisme culturel. Le ton académique employé n’était pas en accord avec les ambitions d’ESOPA mais il correspond à ma posture en tant que chercheuse. Ce fut l’occasion de la rappeler. Ainsi, est questionnée en permanence mon éthique en tant que chercheuse. Cette éthique repose en partie sur l’adresse de ma recherche et aussi, sur ma capacité à réaffirmer mon positionnement. Travailler en partenariat sans répondre à une commande n’est pas une posture facile à assumer. Une solution aurait été de passer sous silence certains aspects de ma recherche pour assurer le maintien et le bon fonctionnement de mes relations avec les acteurs. Or, je me suis refusée à taire certaines parties de ma recherche, perçues comme problématiques pour certains acteurs. J’ai refusé la distinction entre une recherche adressée aux acteurs de terrain et une autre adressée au milieu académique, quitte à ne pas entièrement ou favorablement répondre aux attentes de mes interlocuteurs. La transparence de mes objets de recherche constituait, pour moi, une position éthique indiscutable.

Ces questionnements, ces positionnements et les négociations constantes qui y sont attachées impliquent un investissement important, régulier, quotidien. Dans mon cas, l’implication a pu être de plusieurs natures, oscillant entre professionnelle et personnelle. Je rejoins ainsi tout à fait le constat de Marie-Hélène Cabé lorsqu’elle décrit le poids qui pèse sur le chercheur en recherche-intervention.

« Nous faisons montre d’un investissement et d’une implication personnelle importants et l’intervention hante littéralement nos jours et nos nuits tant les questionnements foisonnent sur les choix à réaliser : dans ce qui peut être dit, quand, à qui, dans ce qu’il convient d’élaborer, avec qui, dans ce que nous allons présenter en comité de pilotage, en séance intermédiaire, en séance finale. » (Cabé, 2016)

Les questionnements sont importants, constants et omniprésents. En effet, ils continuent de me préoccuper, même une fois les interventions terminées. L’intervention est rendue d’autant plus difficile que mon positionnement, entre chercheuse et praticienne, n’était pas clairement définie.

« Et une prise de conscience : l’intervention sociologique est un art sous-tendu par l’importance d’être soi-même. » (Cabé, 2016)

Mon cap a été difficile à maintenir. Je me suis parfois heurtée à des volontés qui n’étaient pas les miennes avec lesquelles je devais composer. Les errements ressentis pendant mon travail de terrain illustrent les doutes qui ont accompagnés l’intégralité de la réalisation de cette recherche-intervention.

3. Enseignements et réflexions théoriques, méthodologiques et pratiques soulevés par ces situations d’intervention

Les situations d’intervention décrites soulèvent une série de questionnements aussi bien théoriques, méthodologiques qu’épistémologiques, pensés en termes de reproductibilité et de transférabilité de ce type d’approches. Sans prétendre à l’exhaustivité, je développe ici trois interrogations principales.

3. 1. La relationnalité au cœur de la définition du travail de terrain : définir un être au terrain potentiellement reproductible

Le terrain en géographie a longtemps été conçu comme un périmètre limité au sein duquel étaient observés des phénomènes. Le chercheur extérieur se rendait donc sur le terrain pour observer et valider ses travaux, dans le souci de répondre à l’exigence d’une empirie indépendante et objective. (Brunet, Ferras, Théry, 1992, p.478). Cette conception supposait une existence autonome du terrain qui se révélerait au chercheur. Elle fait fi de la dimension relationnelle. Or, la relationalité est au cœur de la recherche-intervention que j’ai choisie de mettre en œuvre :

« Le terrain est une entité spatio-temporelle et une instance épistémique où se manifeste l’attitude empirique d’un chercheur dans sa tentative d’établissement de faits scientifiques. Il comprend trois types de méthodes de production de données : l’observation, la mesure et l’enquête, et tend à se confondre sémantiquement avec elle. […] Il est, dans le cadre de la production du savoir disciplinaire, à la fois le lieu et le moment du déploiement d’une méthode et d’un savoir-faire, et le lieu et le moment d’une pratique et d’une expérience. » (Volvey, 2003) Souligné par moi.

Mon approche ne considère le terrain ni comme un espace circonscrit au périmètre établi, ni comme un élément de parcours, ritualisé, conduisant à la reconnaissance d’une communauté scientifique spécifique. Il est d’abord perturbant pour une géographe en formation, de ne pas parvenir à répondre à la question de la délimitation de « mon terrain », question qui m’a régulièrement été posée. Quel est-il ? Sur quel terrain appliquer mes observations ? Faute de mieux, je réponds que je travaille dans un contexte français mais cette réponse semble insuffisante. Mon terrain est-il urbain, rural ou métropolitain ? Mes questionnements s’appliquent-ils à des espaces intermédiaires, villes moyennes ou espaces périurbains ? Ai-je envisagé des exemples étrangers ?

Je me vois alors dans l’incapacité de répondre à ces questions car, je l’ai compris par la suite, peu importe ce qui constitue mon terrain. Ce qui définit mon terrain relève de l’expérience spatialisée et relationnelle qui le construit (Volve, 2003 ; Calbérac, 2021). Ce qui retient mon attention relève davantage des relations que les acteurs entretiennent avec les espaces qu’ils mobilisent et/ou définissent. Mon terrain d’étude s’attache, en réalité, non à un espace délimité mais à des spatialités, entendues dans le sens des relations qui se créent entre un opérateur spatial et des ressources spatiales (Lussault, 2007). L’intérêt pour les relations (entre acteurs et des acteurs à l’espace) m’amène à concevoir une approche relationnelle du travail de terrain qui se définit comme suit :

« Ceci nous permet d’ouvrir un débat sur le terrain pris comme un ensemble relationnel (chercheur, objet, méthode, aire d’étude) ouvert et évolutif, jalonné par des défis méthodologiques et théoriques directement liés à l’expérience sensible. » (Labussière, Aldhuy, 2012 p. 585)

Etudier des relations m’amenait à définir un terrain relationnel et par extension à m’inclure dans ce terrain. Mon terrain se comprend alors à partir de mon expérience, en relation permanente avec des acteurs auxquels je laisse le soin de définir leur terrain. La mise en relation par l’expérience fonde une définition relationnelle d’un entre-deux entre moi, en tant que chercheuse, et eux, en tant que partenaires ou collaborateurs. Mon terrain accorde une place de choix aux acteurs, dans la lignée du tournant actoriel tel que défini par Y. Calbérac (2021).

« Ce tournant [actoriel] a permis de replacer l’espace en plein cœur du champ des sciences sociales (Lévy, 1999 ; Stock, 2004) et de focaliser l’analyse sur les spatialités des acteurs (Lussault, 2007), c’est-à-dire des modalités selon lesquelles ces derniers, en agissant et déployant des pratiques, construisent de l’espace. Ce tournant, tel que les géographes l’ont orienté, a légitimé l’approche au niveau de l’individu saisi dans sa singularité (Calbérac et al. 2019). »

Les acteurs définissent en premier lieu le terrain. Ils sont « au centre des recherches qualitatives » puisqu’ « il devient important de s’approcher au plus près de la connaissance et de l’expérience du sujet humain-acteur » (Mucchielli, 1996). Ils ne peuvent ainsi pas être considérés comme des enquêtés ou des interviewés, ce qui les positionnerait comme des extériorités auprès desquelles les chercheur.e.s recueillent les preuves nécessaires à sa recherche. Au contraire, les acteurs dont il est question s’approchent davantage de l’idée de « partenaire » (Nevau, 2006), de « compagnons » (Ingold, 2017), ou encore d’« alliés » (Weber, 2009), différentes conceptions répertoriées par Christophe Lejeune (2019).

3. 2. Empirie et expérience : des garants de la scientificité de travail engagé ?

La notion d’expérience apparaît alors au cœur de la définition des approches qualitatives permettent de poser des principes fondamentaux qui orientent et guident le travail de terrain.

« Expérience vient du latin experiri, éprouver. Le radical est periri, que l’on retrouve dans periculum, péril, danger. […] L’idée d’expérience comme traversée se sépare mal, au niveau étymologique et sémantique, de celle de risque. L’expérience est au départ, et fondamentalement sans doute, une mise en danger. »[13] (Pernet, 2012)

Le risque et l’expérience sont donc intrinsèquement liés. Si le risque ici n’est pas à considérer comme une mise en danger du chercheur sur son terrain, bien que ce soit parfois le cas, il nécessite d’accepter une part d’inattendu. Le risque réside davantage dans les relations qui s’établissent avec le terrain. L’expérience est autant le fait des partenaires que celui de la chercheuse. De ce fait, elle dépend de la position de recherche dont l’ambition est de réaliser, non pas un relevé des « faits » observés sur le terrain, mais de construire un savoir situé. Elle demande ainsi des dispositions particulières qui reposent sur une manière d’être « au » terrain non pas de manière détachée et distanciée mais bien de manière relationnelle. La distance et la neutralité agiraient comme des éléments annihilant l’expérience.

« Il vous faut commencer par admettre la relation à l’autre comme étant l’essentiel de l’expérience de terrain, non telle qu’elle est prédéterminée, définie dans vos manuels […], mais telle que vous la tentez par vous-même, tel que vous êtes – parce que vous êtes là dans la posture qui permet à l’autre d’être lui-même. Il ne s’agit pas simplement d’admettre en théorie la relation à l’autre ; il s’agit d’accepter de la vivre, de s’y situer constamment au cours de l’expérience, non par référence scrupuleuse à un quelconque principe méthodologique, mais parce que telle est la simplement la réalité sociale, humaine, fondamentale, parce qu’on est toujours dans la relation à l’autre. » (Mohia-Navet, 2008, p.285)

Le terrain devient relationnel lorsque s’établit une relation nouvelle fondée sur une expérience partagée dans laquelle chacun des tenants de la relation se voit prendre un risque ou mis en danger par la redéfinition induite par la relation. C’est ainsi que les deux notions sont extrêmement liées (Mohia-Navet, 2008).

La géographie mobilise aussi la relationnalité pour définir ou redéfinir les rapports au terrain et les dispositions individuelles à mettre en œuvre pour permettre de construire un terrain non pas figé et délimité au préalable mais bien construit par l’expérience (Duncan, 1996 ; Volvey, 2003).

Concevoir le terrain comme un entre-deux relationnels induit une recomposition identitaire à la fois du ou de la chercheur.e et du partenaire, une intersubjectivité qui se construit au gré des situations et expériences de terrain. Cette intersubjectivité, pour voir le jour, nécessite que chacun des tenants de la relation soit considéré comme un véritable sujet. Ainsi le terrain n’est plus objectivé et distancié et le chercheur devient lui aussi partie prenante de son terrain. Cette posture invite à ne pas présager de ce que le terrain peut nous apprendre et met le ou la chercheur.e dans une posture singulière de non-maitrise de son terrain. Elle invite à une approche inductive proche des courants phénoménologiques qui donnent à l’empirie une place centrale. L’empirie, qui peut se définir comme l’ensemble des données issues de l’expérience, devient plus qu’une manière d’être ou de faire avec le terrain. Elle devient aussi un garant du travail de terrain et, plus largement, de la scientificité des approches en sciences sociales tout en évitant les écueils positivistes (Olivier de Sardan, 2004).

« Parce que l’anthropologie, même dans ses tentatives les plus humanistes, a toujours reconduit un présupposé d’asymétrie entre l’ethnographe et son objet. Au temps des colonies, cet objet était inférieur. Par la suite, ce paternalisme a été remplacé par une épistémologie de la distance, qui prétendait protéger le chercheur contre l’affectation par autrui. Le tout, facilité par une philosophie dualiste affirmant ad nauseam le primat de la représentation. […] Pour se déprendre de ses pièges, un seul moyen, une position épistémique, plutôt : réaliser que, quoi que nous sachions (ou croyions savoir), c’est bien parce que nous ignorons quelque chose d’essentiel au sujet d’autrui que nous partons sur le terrain. Et quoi d’essentiel ? Eh bien, justement, impossible de le savoir d’avance. (Cela n’empêche pas de présenter un projet de recherche à son labo, à condition d’y croire le moins possible). » (Favret-Sadaa, Isnart, 2008, p.3)

Si chacune des situations de terrain apparait singulière, choisir de ne pas pré-définir l’expérience et de laisser toute sa place à l’empirie sont des postures qui, elles, sont reproductibles.

3. 3. Immersion de fait et émicité : un être au terrain singulier mais transférable

En choisissant une approche méthodologique relevant de la recherche-intervention, rejouant de ce fait la posture que je tenais entant que co-fondatrice du voyage métropolitain, je deviens un élément constitutif de mon propre terrain, au sein duquel je suis en immersion. Je suis à la fois en permanence au terrain, ou dans les dispositions qui me permettent de le conduire, et ailleurs, déjà dans l’analyse ou dans une approche réflexive de ce que je suis en train d’expérimenter.

« En tant que chercheur.e.s, nous sommes toujours sur le terrain, sans être ni spectateurs ni observateurs de pratiques qui nous seraient étrangères. Comme je l’ai démontré jusqu’à présent, séparer le quotidien du terrain n’est pas tenable. Au contraire, en tant que chercheur.e.s attachés à comprendre des processus, des habitudes et des logiques de peuplement du monde, nous sommes toujours au terrain, d’autant plus que les chercheur.e.s au travail comme au terrain sont impliqués dans les enjeux politiques et relationnels de tous les lieux qu’ils étudient. » [14] (Hyndman, 2001)

L’immersion réside dans la volonté de mettre en œuvre des dispositifs qui permettent une intégration, soit la maitrise du langage, des périodes longues de présence au terrain, la création de relations de confiance avec les acteurs de terrain. Être présent au terrain nécessite de se mettre dans des dispositions singulières qui exigent d’être présent et attentif, tout en comprenant ce qui n’est pas dit ou exprimé, et surtout, ce qui est attaché à sa propre présence. On est à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du terrain et, une fois l’expérience de terrain terminée, elle continue de s’alimenter elle-même des réflexions qu’elles soulèvent de manière itérative. C’est en sens que le terrain est un « continuum de temps et d’espace », un ici et un ailleurs (Hyndman, 2001).

Si le chercheur est en permanence au terrain, s’il est immergé, il l’est souvent par choix, méthodologique notamment. Or, dans mon cas, l’immersion n’a pas été complètement choisie. Du fait de la posture interne à mon terrain, elle constitue une donnée de départ. Les acteurs rencontrés m’identifiant avant tout comme appartenant à leur milieu, m’en extraire n’était pas souhaitable. Plutôt que d’annuler ce positionnement initial, ce qui d’ailleurs, n’aurait pas été complètement possible, j’ai choisi de le rejouer. Cette situation m’a amené à m’intéresser à des méthodologies qualitatives et relationnelles qui redéfinissent l’être au terrain. En tant qu’insider à la fois à mon sujet et à mon terrain, j’étudie mes propres pratiques et relations dans une perspective réflexive. Pour utiliser une terminologie anglophone, je travaille sur la communauté dont je faisais partie, contrairement à ce qui peut être préconisé pour les chercheurs en formation. Comme l’exprime Dydia Delyser, certains chercheurs choisissent d’étudier ce qui leur est proche.

« Faisant fi de tous les bons conseils, quelques chercheur.e.s, dont je fais partie, trouvent des sujets qui leur sont familiers et qui leur tiennent à cœur, des sujets si convaincants qu’il n’est pas possible de les laisser de côté. Nous essayons alors de trouver des moyens d’utiliser notre statut d’insider, ne le considérant pas comme une entrave mais bien comme une aide à la production de connaissances »[15](Delyser, 2001)

C’est ainsi qu’elle fait une distinction entre des approches relationnelles choisies, qui nécessitent une période d’immersion conséquente pour faire partie intégrante du terrain et qui suppose d’accepter d’entrer en relation avec les acteurs partenaires de la recherche, et des approches relationnelles qui s’appuient sur ce que vit déjà le chercheur, ce qui est mon cas. Cette distinction est fondamentale car elle exige de ceux que Dydia Delyser (2001) appelle les « natives » d’étudier ce qu’ils n’ont pas mis en œuvre dans le cadre de leur recherche mais bien dans le cadre de leur quotidien. Ainsi, tout devient recherche et exige du ou de la chercheur. qu’il ou elle soit en permanence dans des dispositions de terrain, soit des manières d’être, au quotidien, qui reposent sur une attention accrue à chaque moment, à chaque situation, à chaque conversation.

Le terrain devient une donnée primaire dans le sens d’une positionnalité du chercheur qu’il est dans l’obligation d’assumer et de réfléchir. Si les exigences qu’une telle immersion induit sont contraignantes, elles constituent aussi un avantage certain, puisqu’elles réduisent au minimum le temps nécessaire à l’adaptation au terrain et à la compréhension des enjeux, des pratiques, des discours et de tout ce qui est passé sous silence(Favret-Saada, Isnart, 2008).

Ce positionnement me permet d’atteindre un objectif d’émicité cher aux ethno-anthropologues. En tant que membre à part entière du milieu avec lequel je travaille, je comprends leur système de pensées. Cette notion d’émicité permet d’annuler la distinction élaborée de manière fondamentale en anthropologie entre un « nous » (soit les chercheurs en anthropologie) et un « eux » (soit les personnes rencontrées et étudiées). Ce « grand partage anthropologique » comme l’appelle Nadia Mohia-Navet (2008) est paradoxal. De la distinction entre un « nous » et un « eux » nait la volonté de connaitre et de comprendre ce qui est exclu de « nous », soit « eux ». Travailler en immersion, dans une perspective relationnelle, annule ce grand partage.

Si ces dispositions sont extrêmement singulières et paraissent peu reproductibles, elles questionnent la construction même du terrain. Plutôt que d’envisager a priori quels seraient les acteurs avec qui travailler, il conviendrait d’abord de s’intéresser aux raisons pour lesquelles les chercheur.e.s souhaitent s’engager auprès de tel ou tel partenaire. Il serait alors possible de concevoir des sujets et/ou des objets de recherche après un travail d’immersion et non pas en amont. Par ailleurs, et plus simplement, peut-être les chercheur.e.s ne peuvent-ils pas parler des milieux dont ils et elles sont exclu.e.s ? Ainsi, tout travail de recherche respecterait cet idéal d’émicité. Ces propositions sont bien évidemment pas prescriptives. Elles interrogent plus qu’elles ne répondent.

Conclusion

Les deux expérimentations méthodologiques présentées ici relèvent en partie de la recherche-intervention, sans toutefois la recouvrir totalement puisqu’il s’agissait davantage de demande que de commande formulée par des acteurs, devenus partenaires de ma recherche. Malgré des différences fondamentales ente deux situations distinctes, notamment dans leurs modalités relationnelles, plusieurs éléments se recoupent : l’immersion nécessaire sur laquelle repose un être au terrain singulier, les notions d’expérience et d’émicité qui légitiment ce type d’approche non pas dans ce qu’elles produisent mais bien dans ce qu’elles exigent comme positionnement éthique, ainsi que les dimensions politiques, entendues dans le sens de politics, induites par la présence de chercheur.e.s auprès des acteurs. Tous ces éléments interrogent profondément l’épistémé de la géographie en tant qu’ils redéfinissent la place du terrain, s’inspirant de disciplines connexes comme la sociologie ou l’anthropologie, mais aussi en tant qu’ils en redéfinissent la scientificité, qui ne repose alors plus sur des fondements positivistes, mais sur une approche davantage située et réflexive, incluant dans la recherche des éléments identitaires et autoréflexifs des chercheur.es. Cet article soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses mais soutient l’idée que faire avec relève d’un être au terrain relationnel qui, s’il crée des situations singulières, est lui bien reproductible.

Le terrain n’est plus alors mis à distance et ne peut exister sans que le ou la chercheur.s en définit les contours, et surtout en maitrise les liens. Comme l’écrivait Jean Giono dans l’Eau Vive (1943) : « On ne peut pas connaitre un pays par la simple science géographique… On ne peut, je crois, rien connaitre par la simple science ; c’est un instrument trop exact et trop dur. Le monde a mille tendresses dans lesquelles il faut se plier pour les comprendre avant de savoir ce que représente leur somme… Seul le marin connaît l’archipel. »[16].

Références bibliographiques :

Bruneau M., Villeneuve A. (éd.), 2007, Traiter de recherche création en art, Entre la quête d’un territoire et la singularité des parcours, Multiplicité des approches, PUQ. Culture et Recherche / MCC, 2014-2015

Brunet R., Ferras R. et Théry H. (dir.), 1992, Les mots de la géographie, dictionnaire critique, Paris, Reclus, La documentation française (édition Broché, 2005)

Cabé M.-H., 2016. « Le sociologue intervenant à l’épreuve de l’intervention : l’art du déséquilibre et du contrepoint », Sociologies pratiques 2016/1 (HS2), p. 117-128

Calbérac Y., 2021. « Raviver le vif. Le terrain des géographes au prisme de la métaphore », in Clément V., Stock M., Volvey A. (dir.), Mouvements de géographie, une science aux tournants, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Espace et Territoires », 2021

Delyser D., 2001, « “Do you really live here?” Thougts on insider research », Geographical Review

Donguy, L., 2022, Arts/Espaces/Politiques : penser la co-normalisation des pratiques artistiques spatialisées et des pratiques politiques territoriales en contexte néolibéral, thèse de doctorat en géographie et aménagement du territoire, Université d’Artois, sous la direction d’Anne Volvey, soutenue le 7 décembre 2022

Duncan N., 1996, « Introduction. (Re) placings », in DUNCAN N. (éd.), Body Space. Destabilizing geographies of gender and sexuality, London et New York, Routledge, p. 1-10.

Favret-Saada J., Isnart C., 2008. « En marge du dossier sur l’empathie en anthropologie », Journal des anthropologues, 114-115 | 2008, mis en ligne le 01 décembre 2009, URL : http://jda.revues.org/323

Gosselin P., Le Coguiec E. (dir.), 2006, La recherche création, Pour une compréhension de la recherche en pratique artistique, PUQ.

Hawkins H., 2014, For creative geography. Geography, visual arts and the making of worlds, Routledge.

Hyndman J. 2001, “The field as a here and now, not there and then”, Geographical Review

Lefort I., « Le terrain : l’arlésienne des géographes ? », Annales de géographie, Armand Colin, 2012/5 n°687-688, pages 468 à 486 URL: https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2012-5-page-468.htm

Labussière O., Aldhuy J, 2012. « Le terrain ? C’est ce qui résiste. Réflexion sur la portée cognitive de l’expérience sensible en géographie », Annales de géographie, 2012/5 (n°687-688), p.583-599, https://www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2012-5-page-583.htm

Malauris J., 1976. Les derniers rois de Thulé, Plon, Terre Humaine

Merini C., Ponté P., « La recherche-intervention comme mode d’interrogation des pratiques », Savoirs 2008/1 (n°16), p. 77-95

Mohia-Navet N., 2008. Expérience de terrain, pour une approche relationnelle dans les sciences sociales, La Découverte, 304 p.

Mucchielli A. (dir.), 1996. Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales, Armand Colin, Paris, 280 p.

Nicolas-Le Strat P., 2003, La Relation de consultance. Une sociologie des activités d’étude et de conseil, Paris, L’Harmattan

Olivier de Sardan J.-P., 2004, « La rigueur du qualitatif. L’anthropologie comme science empirique, » in Espaces Temps, 84-86. L’opération épistémologique. Réfléchir les sciences sociales. p. 38-50

Paquin L.-C., Noury C., 2020, « Petit récit de l’émergence de la recherche-création médiatique à l’UQAM et quelques propositions pour en guider la pratique », Communiquer, La communication à l’UQAM | mis en ligne le 31 mars 2020. DOI : https://doi.org/10.4000/communiquer.5042

Soja E., 1989, Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Social Theory, Londres, Verso.

Uhalde M., « Les dilemmes de la posture d’intervention sociologique : une grille d’analyse », Sociologies pratiques, 2016/1 (HS 2), p. 7-20

Volvey A.,2003, « Terrain » in Lévy J., Lussault M. (dir.), Dictionnaire de la géographie, Paris, Belin, p. 974-976

Volvey A., 2007, « Land Arts. Les fabriques spatiales de l’art contemporain », in Travaux de l’Instiut de Géographie de Reims, 33: 129-130, 3-25, DOI : https://doi.org/10.3406/tigr.2007.1527

Volvey A., 2018. « A quoi œuvre l’esthétique relationnelle ? Une approche transitionnelle du paradigme relationnel en sciences humaines et sociales fondée sur les propositions artistiques de Lygia Clark et Marina Abramović. », Nouvelles perspectives en sciences sociales, 14 (1), 229–267, https://doi.org/10.7202/1056437ar

[1] Le voyage métropolitain (https://www.levoyagemetropolitain.com/) est une association dont l’objet est la marche urbaine et périurbaine. Elle organise des marches collectives dans les espaces métropolitains, convaincue de l’efficacité d’éprouver physiquement les espaces pour mieux en comprendre le fonctionnement. Les actions entreprises par l’association étaient parfois conçues comme des activités d’animation, parfois envisagée comme des propositions culturelles, voire artistiques, selon les interlocuteurs et partenaires institutionnels. Le « monde de l’art spatialisé » étudié dans ma thèse recouvre partiellement le milieu professionnel et associatif que j’ai fréquenté pendant plusieurs années.

[2] Extrait du site officiel d’ESOPA ESOPA, c’est quoi ? – ESOPA Productions (esopa-productions.fr) consulté le 16/09/2021. Pour ESOPA, la Cité est ici un terme employé pour parler à la fois de la ville, en tant que matérialité et lieu de vie, mais aussi pour évoquer la dimension politique des espaces urbains, notamment publics. C’est ainsi une évocation de « l’art en espace public » sans toutefois utiliser ces termes.

[3] Extrait de la première plaquette de présentation d’ESOPA de 2017.

[4] Idem

[5] Extrait du site internet de SuperPublic. SuperPublic était un espace de co-working mis en place par la 27e Région (https://www.la27eregion.fr/superpublic/) pour rassembler des acteurs dont l’objet était « l’innovation publique ». Ces acteurs étaient des designers sociaux, des urbanistes, des politistes, des bureaux de conseil etc. ESOPA intégrait ce réseau de manière relativement marginale, convaincu que l’art ou plutôt « l’urbanisme culturel » était source d’innovation pour l’action publique. ESOPA a depuis quitté ce réseau.

[6] D’autres rencontres et entretiens réalisés dans ma thèse n’ont pas donné lieu à ce genre de dispositifs. Les situations d’intervention ont toujours été conçues, dans mon cas, comme des invitations portant sur une réciprocité d’intérêts entre des acteurs et moi, en tant que chercheuse.

[7] Extraits des statuts de l’association la Chambre d’Eau. La version des statuts à laquelle je me réfère date de leur modification du 20 mai 2015

[8] Sur le site internet de la Chambre d’Eau URL : https://www.lachambredeau.fr/l-association/, consulté le 29 septembre 2022

[9] Extrait des statuts de l’association La Chambre d’Eau. La version des statuts à laquelle je me réfère date de leur modification du 20 mai 2015

[10] Nova Vista est un cabinet de conseil en « Stratégie et Tranformation » qui travaille essentiellement pour de grandes entreprises. Ses clients sont, entre autres, des groupes bancaires (BPCE, Caisse D’Epargne, Crédit Agricole, Crédit Social des Fonctionnaires, Banque de France…), des groupes de transport (SNCF), des mutuelles (Harmonie Mutuelle), des industriels (Saint-Gobain) (https://www.novavista.fr/). Ce cabinet a été mandaté par la Fondation Daniel et Nina Carasso pour évaluer les projets que la fondation soutient et établir des critères d’évaluation et de bonnes pratiques. Il a rédigé une série de documents sur les projets artistiques et leur « impact » social. Tous ces documents sont disponibles sur le site de la Fondation Daniel et Nina Carasso (https://www.fondationcarasso.org/art-citoyen/#nos-ressources).

[11] J’ai depuis eu d’autres occasions de rencontrer des membres de la Chambre d’Eau mais dans des contextes bien différents. J’ai par exemple assisté à la biennale Eclectic Campagne(s), les 27 et 28 mai 2023 (https://www.lachambredeau.fr/eclectic-campagnes-2023, consulté le 09/06/2023)

[12] Ces rencontres pouvaient avoir lieu au marché des producteurs locaux à Mecquignies ou à Louvignies-Quesnoy ou chez le maraicher de Wargnies-le-Petit, appelé la Tournichette et où était présente la sœur de Vincent Dumesnil, éleveuse de chèvres. Le réseau de l’Avesnois fréquenté pendant mes séjours sur le terrain est restreint et comprend des liens amicaux et familiaux dont je ne peux pas me détacher.

[13] Cité dans Roger Munier, cité par Philippe Lacoue-Labarthe, in La poésie comme expérience, Christian Bourgeois, 1986, p.30, cité dans Alexis PERNET, Marges intérieures – notes sur les sentiers, Editions MIX, 2012.

[14] Traduction de l’auteur. Citation originale : « As academic researchers, we are always in the field, never mere spectators, or scribes of others’ practices. A separation of home and field, I have argued so far, is untenable. Instead, as researchers who study the processes, patterns, and peopling of the world, we are always in the field. Furthermore, field-workers are involved in the politics of any place we study. »

[15] Traduction de l’auteur. Citation originale : « Flying in the face of all that good advice, some researchers, like me, find topics close to home, or close to our hearts-topics so compelling we can’t leave them alone and we try to find ways to use our “insider” status to help, not hinder, insights. »

[16] Cité en préambule de MALAURIS J., Les derniers rois de Thulé, Plon, Terre Humaine, 1976

Pour citer cet article :

DONGUY Léa, « La recherche-intervention : « faire avec » les acteurs intérmédiaires de l’art spatialisé », 1 | 2024 – Recherches-actions participatives, GéoProximitéS, URL : https://geoproximites.fr/ ark:/84480/2024/02/15/la-recherche-intervention-faire-avec-les-acteurs-intermediaires-de-lart-spatialise/