The Spatial Dimension of Resentment: Discordant Proxemics and Territoriality of Dissonance in the Bassin Minier du Nord-Pas-de-Calais.

Dorian Maillard

〉Doctorant en géographie

〉UR 7304 LOTERR, Université de Lorraine

〉dorian.maillard@univ-lorraine.fr 〉

〉Article long 〉

Télécharger l'article. 4-2024 Maillard

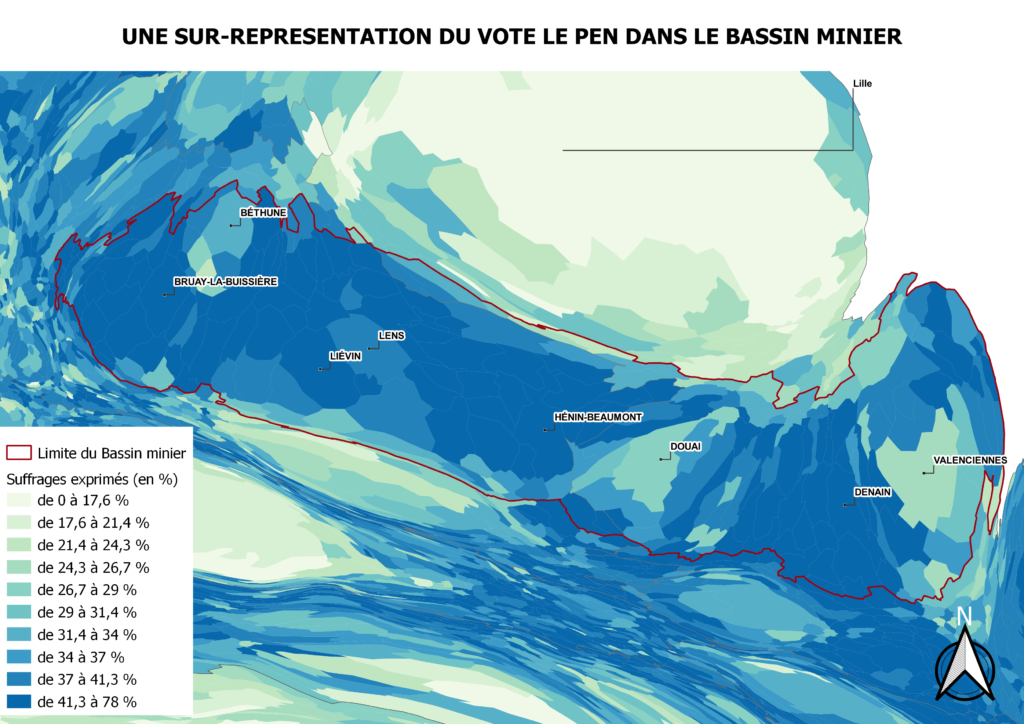

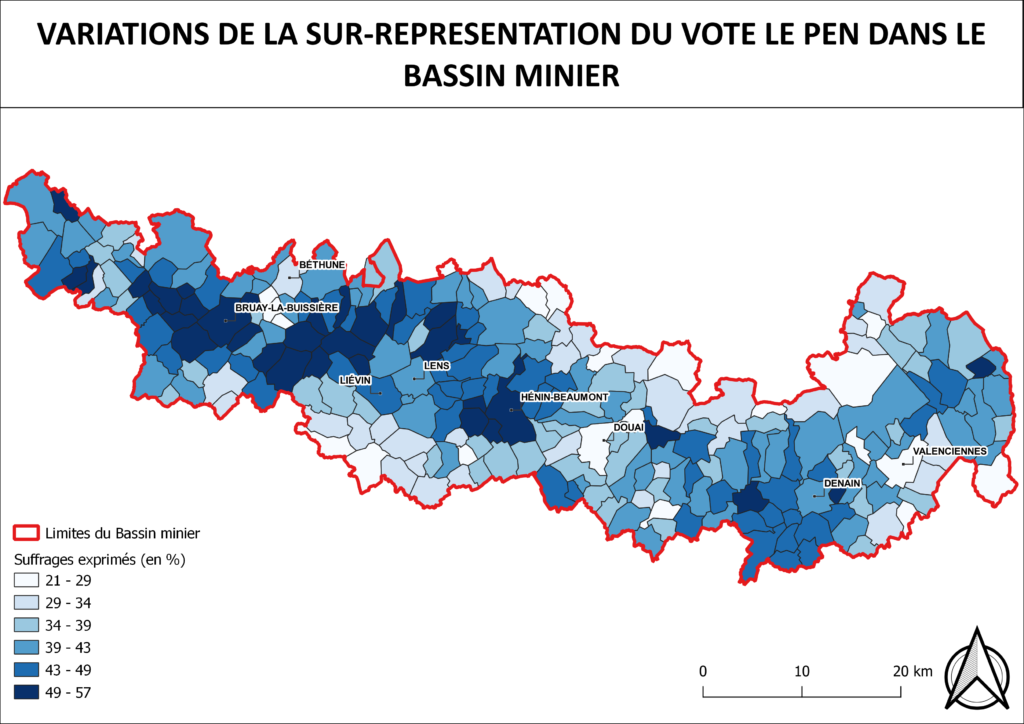

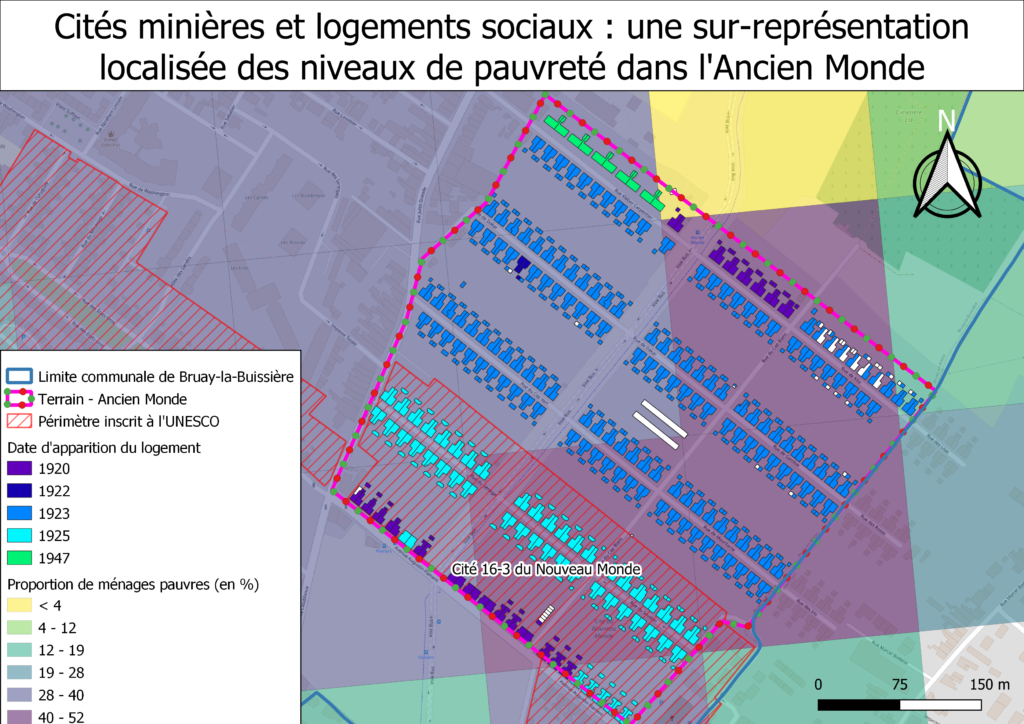

Résumé : Très souvent focalisés sur les seules implications socio-économiques des dynamiques de reconversion post-industrielle/minière, les travaux de sciences sociales tendent à marginaliser le rôle que peuvent jouer les recompositions (matérielle et idéelle) même de ces espaces de vie dans la détermination des comportements aujourd’hui observables au sein des populations locales. Le rapport discordant à la proximité des résidents de la cité minière de « l’Ancien Monde » (Bruay-la-Buissière, Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais) en constitue ici une parfaite illustration. Les modalités de restructuration institutionnelle du modèle résidentiel minier local induisent aujourd’hui une superposition, dans le discours des résidents, de deux conceptions fondamentalement discordantes de la proximité désirable. Cette proxémie discordante induit un rapport dissonant, quotidiennement vécu-réactualisé, à leur espace de vie qui affecte directement (négativement) l’appréciation que se font ces populations d’elles-mêmes, de leurs cohabitants et du reste de leur espace de vie : la territorialité de la dissonance. Ces observations me conduisent in fine à émettre l’hypothèse que la dimension spatiale du vécu de ces habitants (spatialités) constitue une variable à part entière de l’équation qui explique habituellement la sur-représentation du vote Le Pen dans cette cité et, plus globalement, dans l’ensemble du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.

Mots-clés : Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, Reconversion, Proxémie,Territorialité de la dissonance, Inhabitabilité populaire

Abstract: Very often focused solely on the socio-economic implications of post-industrial/mining dynamics, social science researches tend to marginalize the role the spatial reconfigurations (both material and immaterial) of these living environments can play in shaping the currently observed behaviors of local populations. The discordant relation to proximity of residents from the mining neighborhood “l’Ancien Monde” (Bruay-la-Buissière, Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais) provides a perfect illustration of the detrimental aspect of this omission. The institutional restructuring of the local mining residential model currently leads to the overlapping, in the residents’ discourses, of two fundamentally discordant conceptions of the kind of proximity they can deem desirable. This discordant proxemics results in a dissonant experience of their living environment, which directly (and negatively) impacts the way these populations perceive themselves, their cohabitants, and the rest of their territory : la territorialité de la dissonance. Thusly, these observations lead me to hypothesize that the spatial dimension of the experience of these inhabitants (spatialities) constitutes a variable, in its own right, in the equation that usually explains the over-representation of Le Pen votes in this neighborhood and, more broadly, in the entire Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.

Keywords: Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, Post-industriel territory, Proxemics, Territorality of dissonance, Popular inhabitability

Cet article présente les résultats d’une enquête ethnographique consacrée, au cours de l’année 2022, à l’étude des spatialités habitantes d’une trentaine de résidents d’une cité minière de Bruay-la-Buissière (« l’Ancien Monde ») s’étant massivement exprimée, à plus de 60%, en faveur de de Marine Le Pen au 1er tour de la présidentielle de 2022. L’objectif de cette recherche était de sortir de la suprématie analytique (non-problématisée) traditionnellement donnée, par la littérature scientifique (Huc, 2019 ; Collectif Focale, 2022), aux seules dynamiques socio-économiques du territoire dans l’explication de la sur-représentation territorialisée du vote Le Pen dans le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais (effet-région électoral : Maillard, 2022)

Le lien entre ce travail et la thématique de la représentation de la proximité pourrait, a priori, paraître des plus ténus. Cependant, l’exploration empirique de la dimension spatiale du vécu de cette trentaine d’habitants, plus largement exemplaires des classes populaires fragilisées du Bassin minier[1], m’a permis de mettre en lumière le rôle central que joue cette problématique dans l’entretien de la situation territorialisée de « mécontentement global » qui caractérise le vote Le Pen dans l’ex bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais (Mortelette, 2019). Il m’est, en effet, apparu que la proxémie (comme rapport à la distance : Hall, 1966) de ces résidents est caractérisée par la mise en tension de deux représentations contradictoires de la proximité, dont la cohabitation s’avère lourde d’implications pour l’appréciation que ces résidents peuvent avoir de leur situation, de leurs cohabitants (a fortiori des liens désirables d’entretenir avec eux), et de l’évolution de leur espace de vie.

1 . Une proxémie empêtrée dans la/sa transition

1.1. Des pratiques systématisées d’évitement de la proximité…

Les entretiens semi-directifs réalisés auprès des résidents de la cité de l’Ancien Monde m’ont permis, dans un premier temps, d’observer la systématisation de pratiques de restriction des situations de « friction » à l’autre (Wirth, 1938) à un cadre d’interactions sociales choisi et contrôlé.

Ce comportement se retrouve particulièrement prégnant dans leur valorisation de pratiques d’évitement du contact à l’autre sur l’espace public. Celles-ci se fondent : premièrement, sur une stricte politique d’évitement des centres d’agglomération locaux, dont la densité est systématiquement associée aux dangers de la circulation et au sentiment d’oppression provoqué par le côtoiement de la « foule »; deuxièmement, sur la valorisation partagée d’espaces caractérisés par une relation privilégiée à la nature (parcs urbains, forestiers et terrils aménagés) leur permettant de bénéficier de formes de tranquillité et d’intimité, à distance de toute potentielle interaction sociale ; troisièmement, sur un stricte contrôle de l’expérience de côtoiement à l’altérité induite par la fréquentation des espaces commerciaux locaux de grande affluence (ex. ritualisation d’une pratique programmée de déambulation sous bonne escorte de membres de la famille). Leur représentation méliorative des espaces résidentiels de faible densité illustre également la prégnance de ces comportements d’évitement. Lorsqu’interrogés sur leur lieu de résidence « idéal », la réponse des résidents interrogés est quasi unanime : « ce serait à l’heure d’aujourd’hui, je partirais à la campagne ahah. Tranquille, sans voisin, sans… rien. Que les vaches » (Madame CM, retraitée d’une soixantaine d’années, habitant la cité depuis 20 ans). Bien qu’il s’agisse souvent d’un simple souhait, la mise en lumière de ce « goût résidentiel » démontre la valorisation partagée d’un « capital résidentiel de l’écart » (Cailly, 2008).

Ces comportements d’évitement systémique de toute proximité (Lebrun, 2024) démontrent donc la prégnance de représentations mentales négatives des possibilités ouvertes par toute situation (incontrôlée) de distance réduite à l’autre. Or, à bien y regarder, ces comportements s’avèrent tout particulièrement similaires à ceux observés chez la plupart des résidents des espaces périurbains (Cailly, 2008 ; Fleury, 2018). Cette observation me conduit donc à émettre l’hypothèse que ces représentations trouveraient leur origine dans la mise en œuvre d’un processus de « périphérisation » (Cailly, 2008) de leurs modes de vie. De nombreux travaux attestent, depuis les années 1980, du processus de périurbanisation des marges urbaines du Bassin minier, mais aucun ne s’attardent jusqu’à présent sur les conséquences de ce processus de recomposition post-minière sur les espaces urbains hérités de l’époque charbonnière. Cette « périphérisation » de la proxémie des résidents de l’Ancien Monde pourrait donc constituer l’un des signaux faibles d’un processus plus environnemental (Lévy, in. Lévy et Lussault (dir.), 2013) de périurbanisation de l’ensemble du Bassin minier (Maillard, 2022)[2].

1.2. … en contradiction avec l’idéalisation de la proxibilité des corons de l’époque charbonnière

Cette première représentation mentale de la proximité rentre, cependant, en profonde contradiction avec l’attachement exprimé, par la plupart des enquêtés, envers l’imaginaire socio-spatial minier (Mortelette, 2019). Plus de trois décennies après la fermeture définitive des Houillères (1990), le passé minier reste pour ces résidents un référent culturel collectivement (à quelques exceptions) partagé et même, pour certains, un référent identitaire à réactualiser. Cet attachement collectif à l’imaginaire socio-spatial minier induit le partage d’un certain nombre de représentations mentales – d’images, de valeurs et de comportements normatifs – associées à différentes figures considérées comme symboliques de l’époque de l’activité charbonnière (ex. le mineur parangon de la « valeur travail »).

Madame P, famille d’accueil, soixantaine d’années, habitant rue Kléber Carpentier depuis 18 ans ; Madame MA, femme au foyer, 48 ans, habitant rue Kléber Carpentier depuis 20 ans ;

« Madame P : Mais c’est vrai que… moi je trouve que dans les maisons des mines on a toujours été heureux […].

Chercheur : Et quand vous dîtes que l’on a toujours été heureux, qu’est-ce qui faisait ce bonheur-là ?

Madame P : Bah on était bien.

Madame MA : Les voisins aussi parce que…

Madame P : Les jardins qui se collaient…

Madame MA : Voilà, les voisins surtout.

Madame P : C’était super bien […]. Mais c’était le bon vieux temps.

Madame MA : Carrément ! Oh mon dieu, comment je kiffais ça […]. Ma mère, mon père, mes frères, ma sœur… les voisins, on… au soir, on se mettait, quand il faisait…

Madame P : Très très bon, ouai, le soir, on était avec les voisins.

Or, une dimension fondamentale de cet imaginaire repose dans l’évocation collective des liens de sociabilités qui caractérisaient les cités minières de l’époque de l’activité charbonnière. Jeux entre enfants dans les rues de la cité, entraide entre voisins, soirées partagées dans les jardins, mineurs jouant aux cartes sur les trottoirs du coron… la plupart de ces images mentales se rejoignent sur l’idéalisation partagée de ce qu’ils qualifient « d’esprit des corons », c’est-à-dire une valorisation heureuse du système de proximités (proxibilité : Lebrun, 2024) offert par le modèle résidentiel minier : coprésence résidentielle (bâti dense), homogénéité sociale (familles de mineurs) et liens affectifs collectivement partagés (notamment entre voisins) :

Madame C, 26 ans, au chômage, habitant rue de Dakar depuis 3 ans :

« Madame C : Je me souviens, j’étais toute petite, […] tout le monde mangeait ensemble, on avait fait un barbecue immense, je me souviens, on avait fait guinguette, c’était hyper cool, les gens mangeaient ensemble, c’était super convivial.

Chercheur : Ça manque ça, aujourd’hui ?

Madame C : Ca va, je pense que les gens sont plus individualistes, après les gens leur petite vie, ce n’est pas pareil qu’avant […].

Chercheur : Du coup, il faudrait recréer ce côté-là ?

Madame C : Non je pense pas que les gens adhéreront […]. Oui, dans l’idéal ce serait mieux […]. Après il faut tempérer, on ne veut pas non plus vivre avec nos voisins. »

1.3. La proxémie en contexte de transition territoriale : mise en abîme d’un problème de cohabitation

L’observation de ces représentations mentales divergentes de la proximité met donc en lumière l’existence d’une tension fondamentale au cœur de la proxémie de ces résidents. Paradoxalement, celles-ci semblent, toutefois, cohabiter sans réelle difficulté dans l’esprit des résidents interrogés. Ces derniers les expriment successivement sans même en noter, spontanément, le caractère discordant. Même lorsque je m’efforce de les confronter à cette apparente situation de contradiction, leur discours continuent de buter sur cette même tension, sans vraiment parvenir ni à la problématiser, ni à la dépasser :

Il semble donc que cette proxémie discordante illustre la prégnance d’une situation inextricable de cospatialité (Lévy, in. Lévy et Lussault (dir.), 2013) entre deux modèles d’urbanité (Lévy, in. Lévy et Lussault (dir.), 2013)[3] proposant une valorisation différenciée de la situation de proximité offerte par le contexte résidentiel (post-)minier de la cité de l’Ancien Minier.

2. La territorialité de la dissonance : une dimension de l’ensemble

2.1. Le coût de la dissonance

Or, cette situation de cospatialité prend la forme d’un dilemme cornélien lourd d’implications sur les modes de vie de ces résidents. La plupart d’entre eux s’accordent, en effet, sur le fait que « l’esprit des corons » laisse aujourd’hui la place à la généralisation de comportements de repli sur l’intimité du domicile (« chacun chez soi ») et d’indifférence à l’autre (« chacun pour soi »). Ce constat s’avère si prégnant qu’il est difficile de trouver une évocation des représentations mentales mélioratives de la proxibilité heureuse de l’époque charbonnière, sans qu’y soit systématiquement associée la déploration de ces comportements « individualistes » :

Monsieur JO, 62 ans, employé municipal, habitant rue de Dakar depuis 15 ans :

« Je pense que les mines ont joué un grand rôle, les mineurs… c’était les ambiances où tout le monde se serrait les coudes, tout le monde était solidaire. Aujourd’hui c’est chacun pour sa gueule. Il y a des choses qui se passent à deux maisons au-dessus et tu n’es plus au courant. »

Une claire dissonance cognitive (Festinger, 1957) apparaît donc ici entre la mise en pratique de comportements d’évitement des situations de proximité et leur attachement (mental) envers les relations sociales proxibles des « corons » d’antan. L’expérience renouvelée de cette situation latente de dissonance se trouve à l’origine d’un profond sentiment d’incompréhension, mêlé de mécontentement, voire de malaise psychologique dans le discours de ces résidents :

Madame ST, 36 ans, femme au foyer, habitant rue de Soudan depuis 3 ans :

« Il y a tout, il y a les terrils, je ne sais pas comment je peux dire ça […], les terrils, la convivialité des gens, on va aller quelque part, on va pouvoir discuter avec des gens que l’on ne connaît pas… Mais c’est un manque que j’ai vraiment […]. En fait, je sais que s’il y a quelque chose je ne peux pas compter sur les voisins, tandis qu’avant il y avait un souci, on en parlait au voisin, ils étaient là pour nous aider, c’est vraiment un truc qui me tient au cœur. C’est un truc qui me manque en fait, qui me peine, c’est dur quand même. »

Ce phénomène de dissonance s’avère alors lourd de conséquences pour l’appréciation que ces résidents peuvent avoir de l’évolution de leur espace de vie. L’expérience quotidienne de ce sentiment de malaise les conduit, par un effort de rationalisation de la situation, à orienter le blâme vers les comportements, jugés délétères pour l’ordre social, de certaines catégories (caricaturées) de la population. Manque de « respect » des « jeunes », corruption des élus, généralisation de « l’assistanat » et de l’incivisme des « cassos » … la déploration, initialement située, de l’évolution du « coron » se trouve étendue à leur appréciation plus globale de l’évolution post-minière de leur espace de vie : « Le mot coron pour moi, représente la solidarité qui n’existe plus maintenant » (Madame SA, quarantaine d’années, au chômage, habitant rue de Kita depuis 6 ans). Ce processus de rationalisation transmue alors cette expérience, collectivement partagée et dénoncée, de dissonance en d’épars ressentiments accusateurs venant directement nourrir le phénomène de « mécontentement global » plus généralement observé sur le territoire (Mortelette, 2019).

2.2. Patrimonialisation de la proximité et « fabrique » de la dissonance

Malgré sa prégnance, ce phénomène de dissonance n’est, cependant, jamais explicitement identifié par ces résidents et reste continument voilé par le flot de bouc-émissaires ciblé par ces derniers. Il s’avère donc intéressant, pour pouvoir éclairer ce phénomène, d’entrer dans sa « fabrique » et, plus spécifiquement dans celle de la représentation mentale idéalisée de la proxibilité heureuse des corons d’antan.

L’expression d’« esprit des corons » est, en effet, tout sauf innocente. Elle démontre le rôle que joue le bâti hérité de l’époque charbonnière dans la constitution et le maintien de cette représentation mentale. Brique rouge, homogénéité du bâti, linéarité des voix de circulation… les formes architecturales de leur cité constituent autant de « supports » d’association de leur lieu de résidence à la figure du « coron » et aux représentations mentales idéalisées des modes de vie de l’époque charbonnière. Cette représentation mentale rentre, toutefois, en contradiction avec l’expérience pratique qu’ils en font au quotidien et les conduit à déplorer l’écart entre ces deux « réalités » de leur lieu de résidence. C’est notamment le cas de Madame G qui se trouve bien embêtée pour qualifier (ou non) l’Ancien Monde de « coron » :

Madame G, 64 ans, retraitée, habitant rue de Dakar depuis 7 ans :

« Chercheur : C’est quoi, pour vous, un coron ?

Madame G : C’est toutes les maisons collées, collées les uns sur les autres et puis… et puis avoir un ( ? ), et puis y en a pas, ici on est pas coron quoi, non, non […]. Moi je ne peux pas appeler un coron parce que c’est pas un coron quoi, c’est pas… dans le temps ça se faisait beaucoup, mais là je sais pas si c’est un coron ou c’est pas…

Chercheur : Donc les corons c’est le fait que ce soit collé et tout, et le fait que les gens…

Madame G : Collé puis bah… et aller, ils mettaient leurs tables devant, là, aller, avec les petites cartes jaunes de la ducasse, café […]. Non, ici, si on fait la fête faut qu’on aille de l’autre côté [côté cour-jardin] où on nous entend pas. »

Le problème fondamental repose donc ici dans la coupure qui sépare la conservation de la matérialité de la cité minière (patrimonialisation) à l’évolution des logiques immatérielles (modes de vie et modes de gestion) qui y sont à présent associées. Cette recomposition conduit ces résidents à inconsciemment reproduire les apories des approches patrimoniales (Blanc et Grésillon, 2016) : à réduire le « signifié à quelques signifiants » (pratiques sociales <-> architecture de la cité) et, ainsi, à projeter des représentations mentales en décalage avec la réactualisation des usages de ce patrimoine habité (Gravari-Barbas, 2005).

2.3. L’(in-)habitabilité de la proximité en contexte de transition territoriale

La mise en lumière de ce mécanisme m’invite, à l’image du concept de « frontière-relique » (Hirschhausen, 2023), à qualifier ces logements post-miniers de « logements-reliques ». Les formes matérielles (patrimonialisées) de ces logements servent ici de point de réviviscence d’une « réalité » révolue, de modes de valorisation de la proximité aujourd’hui dépassés par l’évolution des modes de vie des résidents.

Ce mécanisme participe donc directement au phénomène de dissonance précédemment observé et permet de jeter une nouvelle lumière sur les problématiques associées aux recompositions post-minières du Bassin minier :

- Il permet de mieux comprendre ce mécanisme de dissonance, qui s’avère fondé sur la mise en tension des deux dimensions fondamentales de la territorialité (Di Méo, 2017) : la dimension représentationnelle, dominée par l’attachement à la proxibilité heureuse des modes de vie de l’époque charbonnière, et la dimension expérientielle/pratique, caractérisée par une difficile actualisation expérientielle de ces représentations de la proximité (territorialité de la dissonance : Maillard, 2021, 2022).

- Il permet également de saisir que la recomposition post-minière de l’Ancien Monde implique une mise en tension environnementale (Lévy, in. Lévy et Lussault, 2013) entre espace et spatialités. La préservation des formes matérielles héritées de l’activité charbonnière (patrimonialisation) rentre, ici, en directe tension avec l’évolution des spatialités, associées à ce lieu, induite par la disparition des logiques jusqu’alors structurantes de l’activité charbonnière (Mortelette, 2019). Ce phénomène de territorialité de la dissonance ne constituerait, dès lors, que l’expression d’un enjeu plus fondamental d’(in-)habitabilité (Lévy et Lussault, in. Lévy et Lussault (dir.), 2013), de difficile adaptation des modes de vie de ces habitants aux recompositions post-minières de leur espace de vie (Maillard, 2022).

2.4. Une dimension de l’ensemble

Dès lors, bien que le mécanisme de rationalisation de cette dissonance puisse, a priori, être associé aux logiques socio-politiques traditionnellement observables dans les espaces caractérisés par une sur-représentation des classes populaires (Girard, 2017), celui ne fait que voiler le rôle d’une dynamique plus structurelle de recomposition (post-minière) de leur espace de vie qui a directement trait aux implications spatiales du processus de « reconversion »[4](Daviet, 2006) post-minière du territoire.

Malgré le caractère indirect du lien de causalité reliant ce phénomène de territorialité de la dissonance à la sur-représentation du vote Le Pen, il s’avère que la rationalisation protestataire du rapport discordant que ces résidents entretiennent à cette situation de proximité résidentielle co-contribue pleinement à l’entretien de la situation de « mécontentement global » plus globalement observable derrière le vote Le Pen dans le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais (Mortelette, 2019). La mise en lumière de ce phénomène permet donc d’expliciter, en complément des logiques sociales traditionnellement observées derrière la prédominance du vote Le Pen en contexte territorial post-industriel (ex. : Huc, 2019 ; Collectif Focale, 2022) et/ou de sur-représentation populaire (ex. Girard, 2017), le rôle co-stucturant que peuvent jouer les implications spatiales (dimension spatiale) du processus de reconversion dans la « politisation du ressentiment » (Rousseau, Béal et Cauchi-Duval, 2022) en contexte post-industriel.

3. Proximity matters !

Une fois de plus, l’adoption d’une approche (pleinement) dimensionnelle (Volvey et al., 2021) a permis de démontrer que « spatial matters » : l’expérience que font les citoyens-habitants de leur espace de vie affecte la détermination de leurs comportements, notamment politiques. Dans le cas de la cité de l’Ancien Monde, l’étude des spatialités de résidents exemplaires des classes populaires fragilisées du Bassin minier m’a, plus précisément, permis d’observer que « proximity matters » : leurs représentations mentales contradictoires de la proximité participent à l’émergence d’un phénomène de dissonance cognitive qui contribue à l’entretien du « mécontentement global » exprimé par le vote Le Pen.

Cette affirmation n’est, toutefois, nullement réductible à son seul crédit analytique. Au moment même où l’Engagement pour le Renouveau du Bassin minier (ERBM) conclut sa première phase de rénovation de cités minières du territoire, la mise en lumière de ce problème de proxémie interroge la capacité de ce dispositif à renouer avec la « fierté habitante » à partir de la seule rénovation (matérielle) du « cadre de vie » de ces cités. Il est tout sauf certain que ces travaux « sur la proximité » parviennent à inverser la tendance précédemment observée. Ces observations ouvrent, bien plutôt, sur la nécessité de concevoir une action publique qui se penche sur le « faire avec la proximité » (cf. “being in space” vs. “doing with space” : Lussault et Stock, 2010), c’est-à-dire l’expérimentation de dispositifs permettant de directement travailler, avec le concours des habitants, sur leur rapport représentationnel ambigu à la proximité. Puisqu’ainsi qu’a déjà pu l’exprimer Gilles Sénécal (1992) :

« Il faut que résonnent les sens, les images, les impressions, pour que l’homme réinvente le paysage qu’il traverse, même si ce n’est qu’une zone industrielle empreinte de grisaille sans beauté, d’un quartier de HLM sans grâce. Il faut bien, en effet, des valeurs, des choses, un je ne sais quoi de partageable pour que s’accomplisse la territorialité ».

Références bibliographiques :

Blanc N. & Grésillon E., 2018, « La géographie est-elle un art de l’espace ? », Géographie et cultures, 100, p. 47-61, DOI : https ://doi.org/10.4000/gc.4664.

Cailly L., 2008, « Existe-t-il un mode d’habiter spécifiquement périurbain ? », EspacesTemps.net, URL : https://www.espacestemps.net/articles/mode-habiter-periurbain/.

Collectif Focale, 2022, Votes populaires ! Les bases sociales de la polarisation électorale dans la présidentielle de 2017, Vulaines sur Seine, Éditions du Croquant, p. 212.

Fleury A., « Les périurbains et leurs espaces publics : enquête sur les franges nord de la métropole parisienne », Cybergeo : European Journal of Geography, URL : http://journals.openedition.org/cybergeo/28914, DOI : 10.4000/CYBERGEO.28914.

Di Méo G., 2017, « Territorialité », Hypergéo, URL : https ://hypergeo.eu/territorialite/.

Festinger L., 1957, A Theory of Cognitive Dissonance, Illinois, Row Peterson, p. 291.

Girard V., 2017, Le vote FN au village. Trajectoires de ménages populaires du périurbain, Vulaines sur Seine, Éditions du Croquant, p. 320.

Gravari-Barbas M. (dir.), 2005, Habiter le patrimoine. Enjeux, approches, vécu, Rennes, Presses universitaires de Rennes, p. 618.

Hall E. T., 1966, The Hidden Dimension, New York, Doubleday, p. 256.

Hirschhausen von B., 2023, Les Provinces du temps : frontières fantômes et expériences de l’histoire, Paris, CNRS Éditions, 400 p.

Huc A., 2019, « FN du Nord contre FN du Sud ? Analyse sociogéographique des électorats Le Pen en 2017 », Revue française de science politique, 69, p. 223-247, DOI : 10.3917/RFSP.692.0007.

Lebrun N., 2024, « De la proximité en tant que ressource territoriale à la proxibilité en tant qu’actif territorial. Pour une société hyperproxible dans un monde en transitions », GéoProximitéS, URL : https://geoproximites.fr/ark:/84480/2024/03/13/de-la-proximite-en-tant-que-ressource-territoriale-a-la-proxibilite-en-tant-quactif-territorial-pour-une-societe-hyperproxible-dans-un-monde-en-transitions/.

Lussault M. & Stock M., 2010, « “Doing with space” : towards a pragmatics of space », Social Geography, 5, p. 11-19, DOI : 10.5194/SG-5-11-2010.

Lévy J. & Lussault M. (dir.), 2013, Dictionnaire de la Géographie et de l’espace des sociétés. Paris, Belin, p. 1128.

Maillard D., 2022, Habiter un Ancien Monde en recomposition : une habitabilité mise sous tension par les restructurations post-minières de l’habitat houiller, Mémoire de Master, ENS de Lyon, DOI : 10.13140/RG.2.2.24024.98566.

Mortelette C., 2019, Reconversion d’anciens sites miniers en lieux culturels. Enjeux territoriaux et appropriation dans le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, Thèse de doctorat de Géographie, Université d’Artois, URL : https ://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02478106.

Rousseau M., Beal V. & Cauchi-Duval N., 2022, « Abandon des territoires et politisation du ressentiment », AOC, URL : https://aoc.media/analyse/2022/02/02/abandon-des-territoires-et-politisation-du-ressentiment/.

Sénécal G., 1992, « Aspects de l’imaginaire spatial : identité ou fin des territoires ? ». Annales de Géographie, 101, n°563, pp. 28-42.

Volvey A., Stock M. & Calberac Y., 2021, « Spatial Turn, tournant spatial, tournant géographique », In : Clement V., Stock M. & Volvey A. (dir.), Mouvements de géographie. Une science sociale au tournant, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.

Wirth L., 1938, « Urbanism as a Way of Life », The American Journal of Sociology, 44, p. 1–24, DOI : 10.1086/217913.

[1] Cette cité minière reconvertie en logements sociaux, témoigne d’une exacerbation des situations de vulnérabilité sociale observables, à la fois à l’échelle du territoire (commune du « corridor minier ») et de la ville même de Bruay-la-Buissière (sur la composition sociologique de l’échantillon, voir : Maillard, 2022, p. 32).

[2] C’est-à-dire que ce territoire témoigne, aussi bien dans l’évolution de son organisation spatiale (diffusion de marqueurs spatiaux archétypaux) que dans l’évolution des modes de vie de populations a priori étrangères à ces nouvelles formes urbaines (à l’exemple de ces résidents de cité minière), d’indices d’une réorganisation systémique de celui-ci reproduisant des principes/logiques exemplaires des espaces périurbains (Cailly, 2008).

[3] C’est-à-dire la superposition, dans un même espace (résidentiel) partagé-vécu, de deux rapports (ou « couches ») différents, voire contradictoires, à l’urbain désirable.

[4] Réorganisation systémique d’un construit territorial, produit par l’emprise de logiques industrielles fordistes et fragilisé par le retrait de l’activité productive jusqu’alors dominante (désindustrialisation).

Pour citer cet article :

MAILLARD Dorian, « La dimension spatiale du ressentiment : proxémie discordante et territorialité de la dissonance dans le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais», 4 | 2024 – Représentations de la proximité, GéoProximitéS, URL : https://geoproximites.fr/ark:/84480/2024/12/23/rp-al13/