Comic strips as a source of inspiration for the graphic semiology of microgeographical and everyday proximities.

Thibault Carcano

〉Doctorant en géographie

〉UR Médiations

〉Sorbonne Université

〉thibault.carcano@mailo.com

〉Article court 〉

Télécharger l'article. 4-2024 Carcano

Mots-clés : cartographie, sémiologie graphique, bande dessinée, proximités, représentation, espaces publics

Abstract: This article examines the contribution of graphic tools derived from comics to the representation of everyday proximities in public and pseudo-public spaces.In the microgeographic literature, proximity evokes a spatial configuration in which entities coordinate their respective actions without necessarily coming into direct contact or participating in joint actions (Quéré & Brezger, 1992, p. 90). To represent proximity ‘effectively’ – i.e. to convey information in the shortest possible time – is therefore a major graphic challenge, especially when using only a visual and static medium (Bertin, 2005[1967]). To this end, comics are an invaluable source of inspiration as, despite their entertaining nature, they have developed rigorous tools for conveying information through images. This article presents and tests the relevance of four of them: speech balloons (1), onomatopoeia & ideophones (2), emanatas & ideograms (3) and speed lines (4).

Keywords: cartography, visual semiotics, comics, proximities, graphic design, public spaces

Introduction – une bande dessinée aux allures de carte

En janvier 2023, Martin Panchaud reçoit le « Fauve d’Or : prix du meilleur album » au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême pour son roman graphique La couleur des choses(Panchaud, 2022). Outre l’intrigue captivante, c’est la proposition d’un mode de représentation original qui a conquis le jury (Klock, 2023) : les personnages sont vus du dessus, sans perspective, et figurés par des ronds de couleur[1]. Or, cette apparente simplicité cache une profonde réflexion. En effet, l’auteur a passé plus de dix ans à développer un langage graphique mêlant les codes de la BD et les conventions infographiques pour rendre intelligibles les (inter)actions qu’il met en scène et transmettre les émotions de ses personnages schématiques (Charrier et Panchaud, 2023).

Son travail, fréquemment décrit par analogie avec la « carte » (Klock, 2023), fait immanquablement écho à la « sémiologie graphique », telle que développée par Jacques Bertin cinquante ans plus tôt (2005[1967]). Cependant, il puise également dans une sémiologie propre à la bande dessinée qui, en dépit de son caractère divertissant, a développé de rigoureux outils pour transmettre les informations par l’image. Si le succès public et critique de l’ouvrage atteste de l’heureuse hybridation des deux épistémès en matière de production bédéesque, il me semble que cette rencontre pourrait advenir de manière tout aussi féconde dans le champ cartographique.

Aussi cet article projette-t-il d’envisager la faisabilité des transferts de certains outils issus de la BD (au-delà des seules œuvres de Martin Panchaud) vers la cartographie et les apports de pareils transferts en matière de représentation des proximités.

La proximité est « une configuration spatiale dans laquelle la distance est suffisamment réduite pour que des effets, des usages et des pratiques spécifiques se développent » (Lebrun, 2022). Dans mes travaux, relatifs à l’organisation des espaces « (simili-)publics »[2], cette notion aux ramifications multiples (Coupleux et al., 2023) est mobilisée dans une perspective socio-spatiale et micro-géographique.

En effet, selon Goffman (1996[1956]), la publicité de l’espace repose sur l’existence et la préservation de liens faibles entre entités co-présentes. Dans ce cadre, la proximité pourrait alors se définir comme une configuration spatiale dans laquelle les entités coordonnent leurs actions respectives sans nécessairement entrer en contact direct ni participer à des actions conjointes (Quéré et Brezger, 1992, p. 90).

Or, la représentation de ces « interactions non focalisées » (Quéré et Brezger, 1992, p. 91) nécessite de rendre compte d’activités variées mais aussi des intentions, des sensations ou des émotions qui y sont associées. Cela constitue un défi graphique conséquent, en particulier lorsque le support employé est visuel et figé[3]. C’est pour le relever que le concours de la bande dessinée – coutumière de l’exercice – est sollicité

Après un tour d’horizon des méthodes cartographiques, je présenterai quatre outils issus du 9e art et montrerai leur pertinence pour représenter les proximités à l’échelle micro.

1. Cartographier les proximités – concilier la sensibilité et l’efficacité des représentations

Pour mettre en image le monde, le médium de prédilection des géographes est la carte, soit une « représentation simplifiée et codifiée de l’espace géographique » (Lambert et Zanin, 2016, p. 13).

Dans la deuxième moitié du XXe siècle, Jacques Bertin formalise un système de règles destiné à renforcer l’« efficacité » du langage cartographique, c’est-à-dire à optimiser la transmission des messages par le canal visuel (Bertin, 2005[1967], p. 42)[4]. Sa sémiologie graphique, qui constitue aujourd’hui une référence fondamentale, établit – entre autres choses – des « variables rétiniennes » permettant de signifier les relations de proximité autrement que par la variation de leur distance sur les axes X et Y du plan (Bertin, 2005[1967]).

Par ailleurs, l’effervescence cartographique actuelle doit aussi beaucoup aux travaux critiques de John Brian Harley (Harley, 1988 ; 1989) qui abordent la carte comme un récit issu d’une construction sociale plutôt que comme une représentation objective du réel.

Les productions qui s’en réclament dénoncent les biais de la cartographie dominante tout en revendiquant la valeur d’une subjectivité assumée, a fortiori pour les représentations de grande échelle (micro ou méso). La cartographie radicale – ou contre-cartographie – vise par exemple à porter des récits dissidents et à initier une action contestataire (Kollektiv Orangotango+, 2018 ; Zwer et Rekacewicz, 2021 ; Fassler et al., 2022) tandis que la cartographie sensible montre l’importance des impressions polysensorielles (Levit, 2009 ; Henshaw, 2014) et émotionnelles (Oloukoi, 2016 ; Tratnjek et Rekacewicz, 2016) au sein des configurations spatiales.

Dans ces deux champs connexes, le lien signifiant-signifié est souvent établi à partir d’un imaginaire et d’un vécu propres à chaque réalisation plutôt que selon un langage cartographique rationalisé en amont (Olmedo, 2021). Pour autant, il semble tout à fait possible, mais nécessaire, de combiner une proposition graphique originale, militante ou sensible, à l’emploi d’une sémiologie efficace.

Si les exemples de réussite cartographique en la matière sont déjà nombreux – comme en témoignentles références précitées –, le 9e art s’avère lui aussi une source d’inspiration abondante.

2. Dessiner les proximités – carte et bande dessinée, deux médiums liés par une communauté d’objectifs et de moyens

La bande dessinée bénéficie de nombreuses définitions (Krajewski, 2016) mais l’on retiendra ici la formule d’Eisner (1997[1985]) évoquant un « art séquentiel », c’est-à-dire une série d’images dessinées qui, mises bout à bout, racontent une histoire. Or, cette définition – qui intègre, les mangas, les comics, les albums jeunesse et autres genres littéraires connexes – est loin d’être rivale avec celle de la cartographie précédemment formulée. En plus d’être (au moins partiellement) dessinées, la planche de BD et la carte constituent toutes deux des « archi-image[s] » (Fresnault-Deruelle, 1988, p. 583) à même de condenser diverses temporalités, spatialités et /ou subjectivités en une seule unité graphique. Du reste, les cartes ont, comme les BD, une portée narrative ; elles « raconte[nt] le territoire » (Lambert & Zanin, 2016, p. 13). En matière d’usage, les deux supports se distinguent donc essentiellement en cela que la carte spatialise systématiquement les données tandis que la BD les séquence – ce qui, du reste, n’est pas incompatible[5].

Par ailleurs, pour être lisible, la BD recourt, comme la cartographie, à un « graphisme idiomatique » composant une sorte de lexique, voire d’alphabet (Gauthier, 1976). Ainsi, les figurés se trouvent liés par une apparence semblable mais néanmoins distincts par une poignée de « traits pertinents » (Groensteen, 1988). La filiation entre ces procédés et la sémiologie graphique est particulièrement visible dans les œuvres de Panchaud (2016 ; 2022) puisque les traits distinctifs de ses personnages sont principalement élaborés à partir de « variables rétiniennes » (la couleur, la texture, la taille, la forme).

Plus largement, de nombreuses techniques de représentation sont communes à la BD et à la cartographie. On peut citer pêle-mêle : la perspective, la colorimétrie et les ombrages pour exprimer le relief ; le séquençage, les lignes d’erre et la répétition d’un motif pour exprimer le mouvement ; les procédés photographiques et cinématographiques de cadrage, de focale et de zoom pour mêler les échelles ; les cartouches, légendes et récitatifs pour situer le récit.

En revanche, certains outils prisés par la BD restent encore rares, voire inusités dans le champ cartographique. J’ai choisi de m’attarder sur quatre d’entre eux : les phylactères (ou bulles), les onomatopées (& idéophones) les émanatas (& idéogrammes) et les lignes de vitesse.

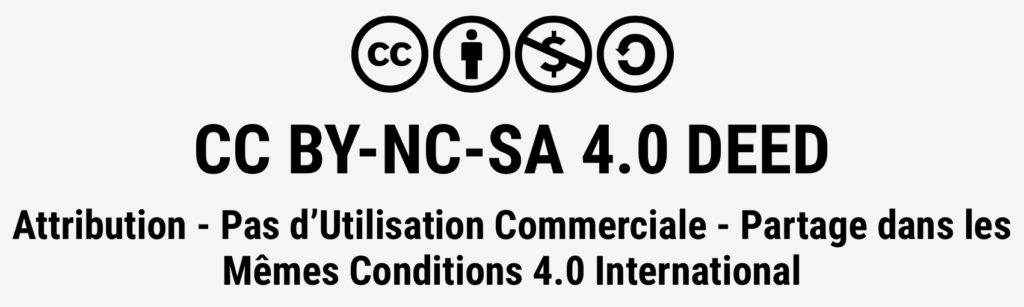

Afin d’évaluer leur « efficacité » (Bertin, 2005[1967]), je les emploierai tour à tour pour représenter une même configuration spatiale de proximité·s (fig. 1).

Fig. 1 : Représenter les proximités grâce aux variables visuelles (texture, couleur, forme, position)

2.1 phylactères (ou bulles)

Emblème de la BD[6], le phylactère est un espace délimité par un trait qui renferme les paroles ou les pensées d’une entité – à laquelle il est relié par un appendice (Groensteen, 2006[1999]). Contrairement aux récitatifs et aux cartouches, il a une dimension sonore puisqu’il exprime une parole vocalisée et qu’il renseigne les conditions de l’élocution : intonation, débit, diction, volume, etc. (Toussaint, 1976 ; Krajewski, 2016). Grâce à ce procédé, chaque personnage peut manifester un rapport au monde personnel et parfois même concurrent avec d’autres points de vue explicités au sein de la même image (fig. 1).

Fig. 2 : Représenter les proximités grâce aux phylactères

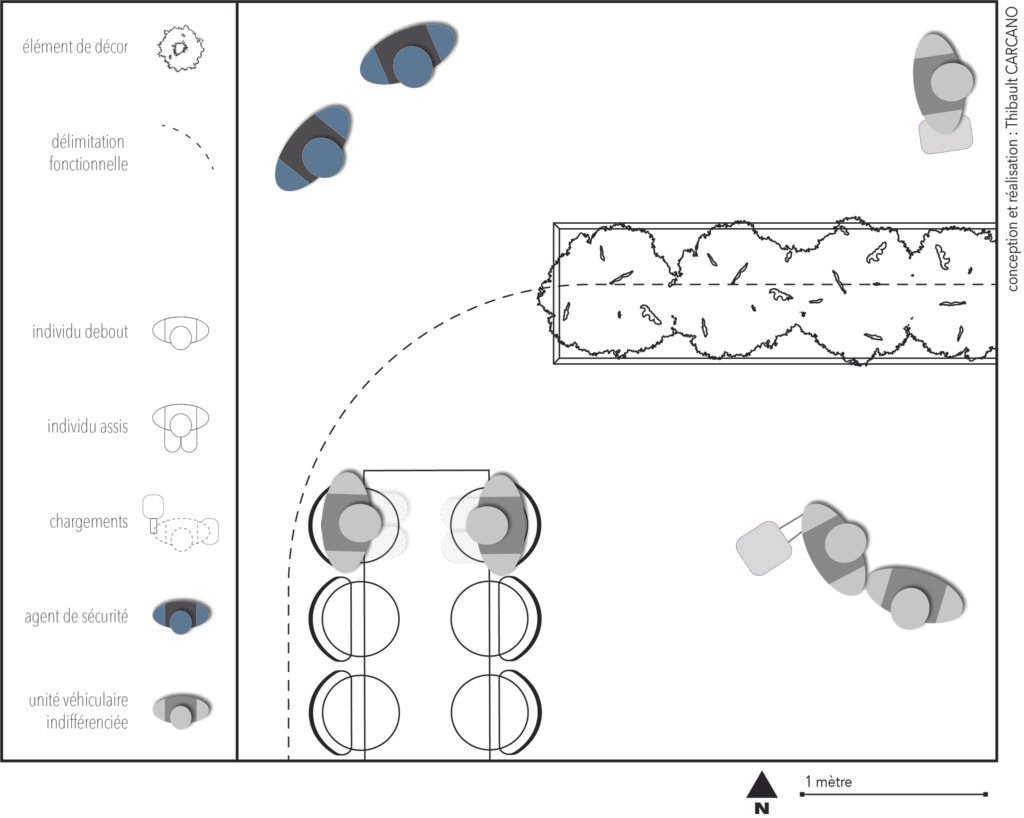

2.2 onomatopées & idéophones

Les onomatopées sont un assemblage de lettres destiné à retranscrire le bruit associé à une action donnée (Groensteen, 2006[1999]) mais aussi le contexte dans lequel celle-ci advient. Ainsi, une onomatopée associée au déplacement d’un piéton se déclinera selon la démarche adoptée par ce dernier (*clop clop* si la personne boîte, *TapTapTapTap* si elle court, etc.) mais aussi selon la nature de son environnement (*CRRAAAC* sur un vieux plancher, *Splotch* dans de la boue, etc). Les idéophones étendent ce principe « visuélo-acoustique » (Toussaint, 1976, p. 84) à tous les phénomènes non-verbaux, sans que ceux-ci ne soient nécessairement sonorisés dans le réel : suer, regarder avec insistance, être fatigué ou en colère, etc. (Medhurst, 2016). En plus de panacher les lettres qui les composent pour approcher au plus près la sonorité ou l’idée évoquées, il est possible – comme pour les phylactères – de décliner le lettrage comme un élément graphique à part entière ; d’en faire varier la forme, la taille, le remplissage, l’orientation ou la disposition, etc. (fig. 3).

Fig. 3 : Représenter les proximités grâce aux onomatopées et aux idéophones

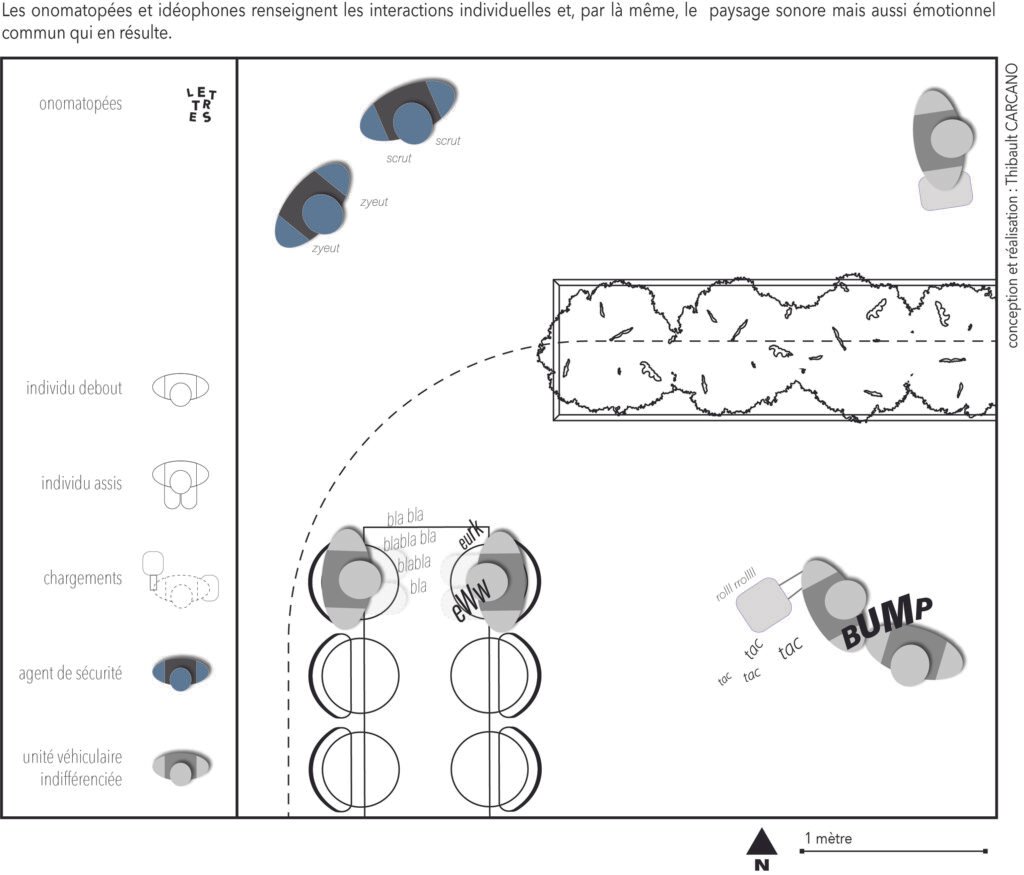

2.3 émanatas & idéogrammes

Les émanatas et idéogrammes permettent de figurer les informations sensibles – c’est-à-dire sensorielles et subjectives – relatives à un individu, à un environnement ou à une situation, respectivement à l’aide de symboles graphiques conventionnels – par exemple, un point d’exclamation pour exprimer la surprise – et de signes figuratifs – par exemple, un nuage noir pour exprimer une humeur orageuse (Groensteen, 2006[1999] ; Maupeu, 2021). À la différence des idéophones et des onomatopées, il ne sont assorties d’aucune suggestion sonore. De même que pour les phylactères, des signes différents (voire contradictoires) peuvent cohabiter au sein d’une même unité graphique, ce qui permet de mettre en lumière la relativité et la subjectivité des informations exprimées (Verfaillie et al., 2014) (fig. 4).

Fig. 4 : Représenter les proximités grâce aux émanatas et aux idéogrammes

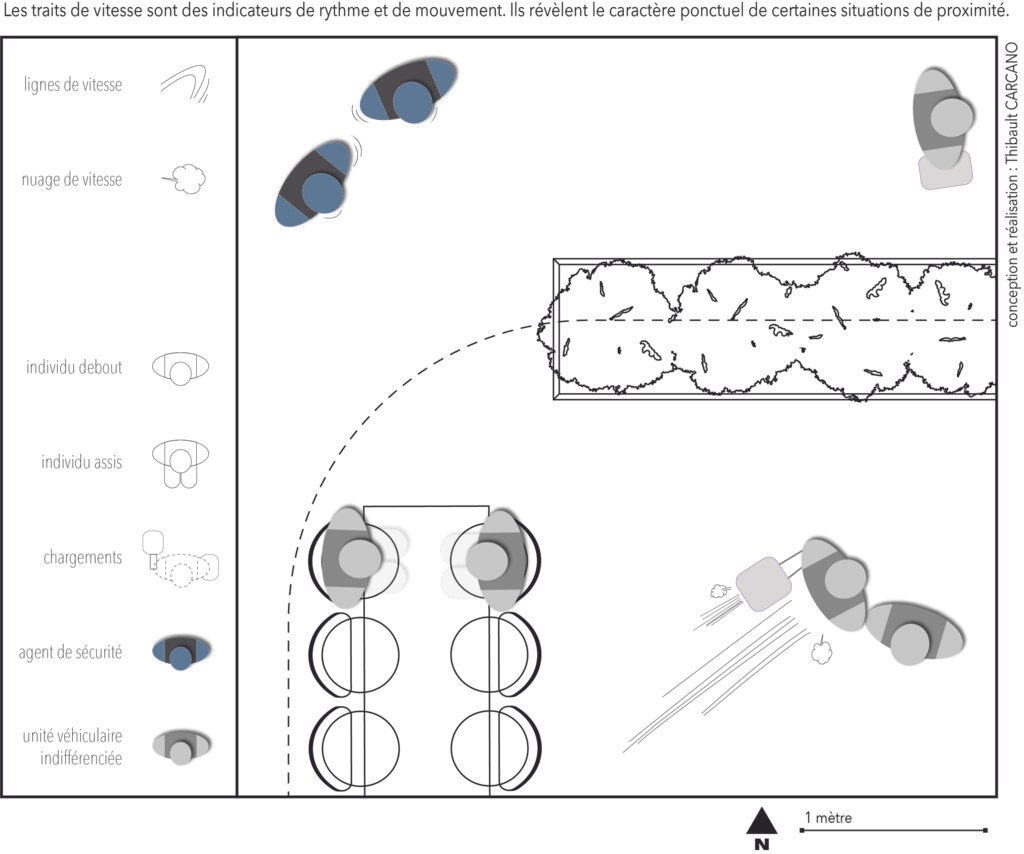

2.4 traits de vitesse

En plus des lignes d’erre, qui retranscrivent la trajectoire d’une entité (et dont la cartographie est coutumière), la BD utilise aussi abondamment des lignes de vitesse. Parfois accompagnées de symboles figuratifs, tels que des nuages de fumée, ces dernières suggèrent les positions antérieures de l’entité mouvante et créent une dynamique visuelle qui donne une impression de mouvement. Au-delà du mouvement lui-même, elles renseignent son rythme et les sensations ou émotions qui y sont associées : tremblement, éclatement, claquement, etc. (Groensteen, 2006[1999] ; Teyssonneyre, 2022) (fig. 5).

Fig. 5 : Représenter les proximités grâce aux traits de vitesse

Conclusion – L’hybridation a du bon

Comme l’écrit Krajewski (2016), « c’est en inventant un symbolisme sui generis, une langue épistémique propre, que le discours scientifique progresse ». Ainsi, dans le domaine de la BD comme dans celui de la cartographie, la formalisation de principes sémiologiques vise à garantir l’ « efficacité » (Bertin, 2005[1967]) des représentations. Toutefois, qu’il soit graphique, oral ou écrit, le langage n’est jamais figé et son renouvellement constant constitue un garant essentiel à sa pérennité (Les Linguistes atterrées, 2023). A cet égard, les transferts permettent d’enrichir le répertoire graphique de chacun des deux champs, contribuant par là même à leur vitalité.

Les exemples cités dans cet article (phylactères ; onomatopées & idéophones ; émanatas & idéogrammes ; traits de vitesse) ont été choisis pour leur capacité à signifier des informations sensibles (fig. 6) mais aussi pour leur intelligibilité intuitive[1] (Charrier [et Panchaud], 2023). Ils ont d’ores et déjà démontré leur pertinence dans le champ de la bande dessinée et ils pourraient sans mal être remobilisés dans le champ de la cartographie dès lors qu’il n’existe aucune contradiction entre les systèmes sémiographiques de ces deux supports, fondés sur le commun principe de l’ « archi-image » (Fresnault-Deruelle, 1988, p. 583).

Fig. 6 : Nature et utilité des outils sémiologiques issus de la BD.

| Outil | Mécanisme signifiant | Inter(actions) signifiées |

| phylactères | Espace délimité par un trait qui renferme les paroles ou les pensées d’une entité. | Sonorités, Subjectivité, Émotions |

| onomatopées/idéophones | Assemblage de lettres évoquant un son caractéristique d’une action et de son contexte (sans que celui-ci ne soit nécessairement audible dans le réel). | Rythmes, Polysensorialité, Subjectivité, Émotions |

| émanatas/idéogrammes | Signes figuratifs et symboles conventionnels exprimant les informations sensibles afférentes à une entité ou à une configuration spatiale. | Subjectivité, Émotions |

| traits de vitesse | Ensemble de lignes suggérant la position antérieures du figuré et/ou guidant le regard afin de donner une impression de mouvement | Rythmes, Émotions |

Références bibliographiques :

Bertin J., 2005[1967], Sémiologie graphique: les diagrammes, les réseaux, les cartes, 4e édition, Paris, Editions de l’Ecole des hautes études en sciences sociales (Les Réimpressions des Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales), 452 p.

Charrier M. (hôte), Panchaud M.(invité), 2023, « Martin Panchaud », 9e art – le podcast, 2023.

Coupleux S., Delmer S., Lebrun N. & Luxembourg C., 2023, « La Proximité, c’est pourtant simple ! Proposition de carte heuristique de la proximité », GéoProximitéS, 0 – Ma proximité, p. 247‑251.

Eisner W., 1997[1985], La bande dessinée, art séquentiel, Paris, Vertige Graphic, 157 p.

Fassler L., Sherlock D., Till K., Janssen S., Blache C., Lapalud P., Burisch N., Shipwright F., 2022, Viewshed, Munich (Allemagne), DISTANZ, 336 p.

Gauthier G., 1976, « Les Peanuts : un graphisme idiomatique », Communications, 24, 1, p. 108‑139.

Fresnault-Deruelle P., 1988, « Aperçus sur la mécanique narrative des «strips» », Bulletin de psychologie, 41, 386, p. 583588. https://doi.org/10.3406/bupsy.1988.12911

Goffman E., 1996[1956], La mise en scène de la vie quotidienne 1. La présentation de soi, Paris, Ed. de Minuit, 251 p.

Groensteen T., 1988, « Le système Schulz », Les cahiers de la bande dessinée, 81, p. [non précisées]-repris pour partie dans « mécanique d’un “gag strip” » sur citebd.org.

Groensteen T., 2006[1999], Système de la bande dessinée, 2., Paris, Presses Universitaires de France (Formes sémiotiques), 206 p.

Harley J.B., 1988, « Silences and secrecy: The hidden agenda of cartography in early modern Europe », Imago Mundi,40, 1, p. 57‑76.

Harley J.B., 1989, « Deconstructing the map », Cartographica, 26, 2 – Summer, p. 1‑20.

Henshaw V., 2014, Urban smellscapes: understanding and designing city smell environments, New York, Routledge/Taylor & Francis Group, 256 p.

Klock M., 2023, « Festival d’Angoulême 2023 : Fauve d’or pour «la Couleur des choses» et le reste du palmarès », Libération, 2023, p. [en ligne].

Kollektiv Orangotango+, 2018, This is not an atlas: a global collection of counter-cartographies, First edition, Bielefeld (Allemagne), Transcript (Sozial- und Kulturgeographie), 354 p.

Krajewski P., 2016, « La quadrature de la bande dessinée », Appareil, 17, p. [en ligne].

Lambert N., Zanin C., 2016, Manuel de cartographie: principes, méthodes, applications, Paris, Armand Colin (Cursus), 224 p.

Lebrun N., 2022, « Proximité », Géoconfluences, [en ligne].

Les Linguistes atterrées, 2023, Le français va très bien, merci, Paris, Gallimard (Tracts), 62 p.

Levit R., 2009, Atlas Israel/Palestine: subjective unconventional mapping, Berlin, AphorismA, 36 p.

Maupeu P., 2021, « Bande dessinée et rhétorique des émotions », Plasticité, p. [en ligne].

Medhurst R., 2016, « Les onomatopées japonaises : des sons, des images, des sensations… », Nippon.com.

Olmedo É., 2021, « À la croisée de l’art et de la science : la cartographie sensible comme dispositif de recherche-création », Mappemonde, 130 – Varia, p. [en ligne].

Oloukoi C., 2016, « La marche urbaine : un outil pour appréhender les émotions a Johannesburg ? », Carnets de géographes, 9, p. [en ligne].

Panchaud M., 2016, SWANH, [en ligne], auto-édition, [bande continue de 1024 x 465152 px / 27 x 12307 cm] 1 p.

Panchaud M., 2022, La couleur des choses, Bussy-Saint-Georges, Çà et là, 236 p.

Quéré L. & Brezger D., 1992, « L’étrangeté mutuelle des passants : Le mode de coexistence du public urbain », Les Annales de la recherche urbaine, 57, 1, p. 89‑100.

Teyssonneyre S., 2022, « Représenter la vitesse en bande dessinée (Temps, mouvements et émotions dans le dessin de BD) », Cahiers FoReLLIS – Formes et Représentations en Linguistique, Littérature et dans les arts de l’Image et de la Scène, p. [en ligne].

Toussaint B., 1976, « Idéographie et bande dessinée », Communications, 24, 1, p. 81‑93.

Tratnjek B. & Rekacewicz P., 2016, « Cartographier les émotions : Entretien avec Philippe Rekacewicz », Carnets de géographes, 9, p. [en ligne].

Verfaillie M., Le Flahec M., Landot A., Tratnjek B., 2014, « Représenter l’espace urbain dans la bande dessinée », Paris, 2014.

Zwer N., Rekacewicz P., 2021, Cartographie radicale : explorations, Paris, Dominique Carré, 295 p.

[1] Le webcomic SWAHN (Panchaud, 2016), paru sept ans plus tôt, est construit sur le même procédé.

[2] Je propose l’expression « simili-public » pour désigner des espaces qui tendent vers l’idéal de l’espace public (et qui y sont communément associés) mais qui n’en partagent pourtant pas tous les attributs.

[3] À l’ère du numérique, les cartes dynamiques, interactives et/ou polysensorielles sont de plus en plus répandues. Toutefois, ces dernières ne sont pas l’objet du présent article.

[4] Les préceptes sémiologiques de Jacques s’appliquent également aux diagrammes et aux graphes d’interrelations.

[5] Jacques Bertin recommande d’ailleurs le recours à une « collection de cartes » pour exprimer des informations complexes, notamment relatives à une évolution dans le temps (Bertin, 2005[1967], p. 433).

[6] Quoiqu’emblématique du 9e Art, le phylactère ne lui est pas endémique. Dès le XIVe siècle, certaines enluminures représentent la parole des entités divines sous forme de parchemins s’échappant de leur bouche (Toussaint, 1976).

[7] Dans le champ de la BD, ces derniers sont d’ailleurs employés sans notice ni légende.

Pour citer cet article :

CARCANO Thibault, « La bande dessinée comme source d’inspirations pour la sémiologie graphique des proximités micro-géographiques et quotidiennes.», 4 | 2024 – Représentations de la proximité, GéoProximitéS, URL : https://geoproximites.fr/ark:/84480/2024/12/23/rp-ac2/