Management of house hold solid waste in Koudougou, Burkina Faso: an analysis through the lens of proximity

Cheick Rachide Ouedraogo

〉Docteur en géographie

〉Université Clermont Auvergne, France

〉Université Norbert Zongo, Burkina Faso 〉

Article court 〉

Télécharger l'article. PE Ouedraogo

Présentation

Mon parcours de chercheur

Mon parcours de jeune chercheur en géographie est marqué par un intérêt prononcé pour les enjeux environnementaux, les dynamiques territoriales et les rapports entre sociétés et espaces. J’ai débuté mon cursus par une licence en géographie, suivie d’un master en gestion des territoires et développement local. Ce qui m’a permis d’acquérir de solides bases théoriques sur la gestion des espaces urbains et ruraux. C’est au cours de mes études supérieures que j’ai développé un intérêt spécifique pour la gestion des déchets solides ménagers et ses implications sur la santé publique et l’environnement.

Ma thèse soutenue en juillet 2024 s’inscrit dans cette continuité, visant à étudier les dynamiques territoriales et les pratiques de gestion des déchets dans la ville de Koudougou au Burkina Faso. Mon travail a reposé sur une analyse détaillée des acteurs, des pratiques et des infrastructures. Cela a permis de mettre l’accent sur les défaillances mais aussi sur les opportunités qu’offre la valorisation des déchets pour un développement économique local.

L’intérêt de ma recherche actuelle

La problématique de la gestion des déchets solides ménagers est particulièrement importante dans un contexte africain marqué par une urbanisation rapide et une croissance démographique soutenue. Dans les villes intermédiaires comme Koudougou, cette question est exacerbée par le manque d’infrastructures, de coordination entre les acteurs et de ressources financières.

Le but de l’étude était de comprendre ces dynamiques ainsi que de proposer des pistes pour améliorer la gestion des déchets tout en favorisant la création de nouvelles opportunités économiques à travers la valorisation des matériaux récupérés. Ce travail se distingue également par sa pertinence dans un contexte où les villes intermédiaires, souvent négligées dans la recherche, jouent un rôle croissant dans le développement territorial. En effet, ces villes, telles que définies par l’organisation internationale des Cités et Gouvernements Locaux Unis, sont des centres d’influence importants mais disposent de capacités limitées pour faire face aux défis environnementaux.

Cette recherche contribue à combler ce vide en fournissant des données empiriques sur les enjeux à la gestion des déchets solides ménagers dans une ville intermédiaire.

Mon atout créatif en tant que chercheur

En tant que jeune chercheur mon atout créatif réside dans ma capacité à croiser différentes approches méthodologiques et théoriques pour mieux appréhender les enjeux territoriaux de la gestion des déchets. L’utilisation d’une approche mixte, combinant des enquêtes quantitatives et qualitatives, ainsi que l’observation directe ont permis de capturer à la fois les aspects visibles et informels du système de gestion des déchets à Koudougou.

Cette méthodologie a permis de révéler des dynamiques souvent invisibles, comme le rôle marginalisé mais important des récupérateurs informels, ainsi que les pratiques inadéquates des ménages en matière d’élimination des déchets.

En parallèle, l’approche systémique des dynamiques d’acteurs, ont permis une mise en lumière des relations entre les différents intervenants du système. Je ne me contente pas d’analyser les défaillances du système, mais je propose également des solutions pratiques, en soulignant les opportunités de développement local, notamment à travers la valorisation des déchets plastiques, des métaux et des terreaux.

Contribution

Introduction

La gestion des déchets solides ménagers, initialement pensée pour éloigner les déchets des zones d’habitation urbaines, demeure un défi pour de nombreuses villes des pays en développement, où les taux de collecte sont moins élevés (Kaza et al., 2018). En Afrique, cette problématique est de plus en plus préoccupante en raison de la proximité persistante entre les sites de dépôt des déchets et les zones résidentielles (Chisholm et al., 2021).

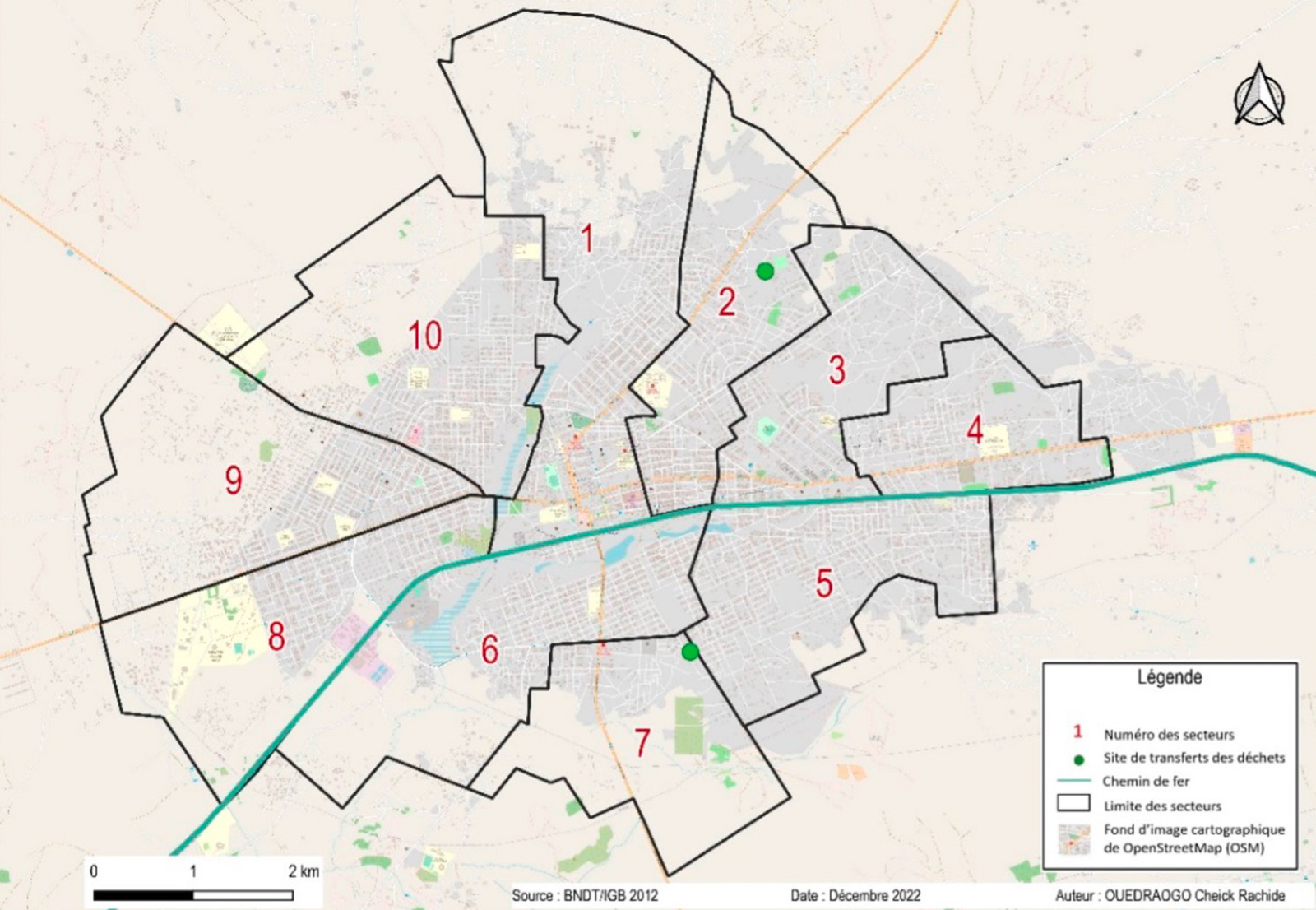

C’est le cas de Koudougou, ville intermédiaire du Burkina Faso (Carte 1), où cette proximité génère des nuisances (Ouedraogo, 2024). Pour appréhender ces dynamiques, une approche qualitative a été mobilisée, reposant sur des entretiens semi-directifs. Cette méthode, comme le précisent Alami et al. (2009), permet d’être au plus près du terrain et des acteurs, facilitant ainsi la mise en lumière de faits souvent peu visibles. Elle permet également, selon Pin (2023, p. 1) de « mieux saisir la singularité », en l’occurrence ici celle de la gestion des déchets solides. Combinée à l’observation directe, elle offre une meilleure compréhension des enjeux liés à la proximité dans une perspective d’évaluation des politiques publiques. Enfin, l’article s’appuie sur une analyse cartographique croisée avec les perceptions issues des entretiens pour mieux situer la relation des habitants aux risques associés à cette proximité contrainte.

Carte 1 : Les secteurs de Koudougou

1. Gestion des déchets solides ménagers et proximité

La gestion des déchets solides ménagers constitue un volet essentiel des services urbains en raison de ses implications sur la santé publique, la valorisation des ressources et l’environnement (Breukelman et al., 2022). À ce titre, elle offre un cadre pertinent pour analyser la notion de proximité. Bien que les enjeux soient multiples et s’expriment à différentes échelles, c’est au niveau local qu’ils prennent une forme concrète (Cirelli & Maccaglia, 2019). La production des déchets s’inscrit d’abord dans une échelle de proximité, avant d’être prise en charge par les collectivités ou d’autres acteurs. Le principe de proximité implique, selon Cirelli et Maccaglia (2019), que les collectivités locales gèrent les déchets produits dans leur périmètre. Dans le contexte de Koudougou, la proximité peut être analysée sous trois formes : « une proximité contestée, une proximité militante » (Cirelli & Maccaglia, 2019, p. 30) et une proximité « géographique subie » (Torre, 2009, p. 67).

S’agissant de la proximité contestée, elle renvoie aux critiques formulées par les riverains vis-à-vis de certaines installations, perçues comme sources de nuisances. Les résultats de l’étude révèlent que dans la ville de Koudougou les populations riveraines des décharges sauvages et des deux sites de transfert expriment régulièrement leur mécontentement face aux nuisances. Pour ce faire, peut-on envisager une autre forme de proximité, non plus imposée, mais revendiquée, dans laquelle les habitants deviendraient pleinement acteurs de la gestion des déchets ? Cette perspective est illustrée par la notion de « proximité militante », qui traduit l’engagement volontaire de certains habitants dans les dynamiques de gestion des déchets ménagers. Selon Cirelli & Maccaglia (2019, p. 30), cette implication active renvoie à une « gestion de proximité des déchets », reposant sur la responsabilisation des citoyens. Pour les collectivités, elle représente un levier important pour freiner la prolifération des dépotoirs, en particulier dans des villes comme Koudougou.

Ainsi les deux formes de proximité contestée et militante traduisent des représentations divergentes de la relation au territoire et aux équipements. Elles mettent en lumière la diversité des rapports à l’espace selon les acteurs concernés.

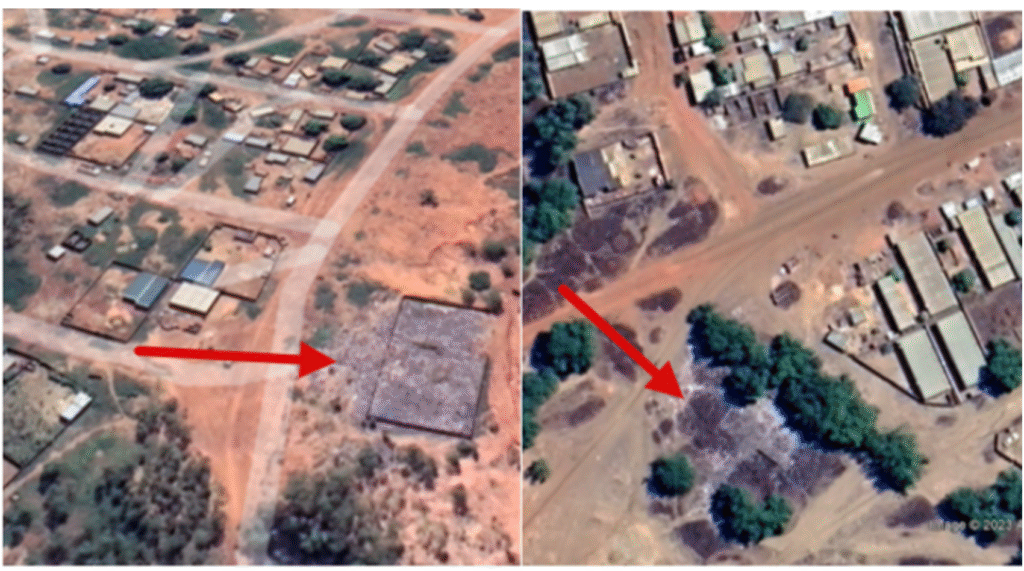

Dans cette optique, la proximité géographique mérite une attention particulière. Définie principalement par la distance physique entre individus, objets ou lieux, elle peut être choisie ou subie (Torre, 2009, p. 65-67). À Koudougou, l’analyse met l’accent sur la dimension subie, où les habitants se trouvent contraints de cohabiter avec des équipements ou des pratiques dont ils ne maîtrisent ni l’implantation ni les effets. Pour Torre (2009), il s’agit d’une proximité imposée, où les acteurs n’ont ni les moyens ni la possibilité de se relocaliser. À titre d’illustration, la proximité géographique se manifeste par la présence de sites officiels et non officiels, tels que la décharge sauvage (planche 1) et les sites de transfert (planche 2), révélant les tensions entre spatialité imposée et appropriation du territoire.

Planche 1 : Décharge sauvage située au secteur 10 Source : auteur, 2023 & Google Earth, 2023

Planche 2 : Sites de transferts des déchets à proximité des habitations aux secteurs 7 et 2 Source : Google Earth, 2023

En raison de leur emplacement et de leur entretien défaillant, ces lieux d’ordures deviennent des sources de nuisances. Ils sont à la base des conflits constants entre les associations responsables de la pré-collecte des déchets et les populations riveraines, de plus en plus conscientes des risques sanitaires et environnementaux liés à cette proximité.

2. Proximité géographique subie et seuils d’expositions

2.1. Cartographie des expositions aux risques environnementaux

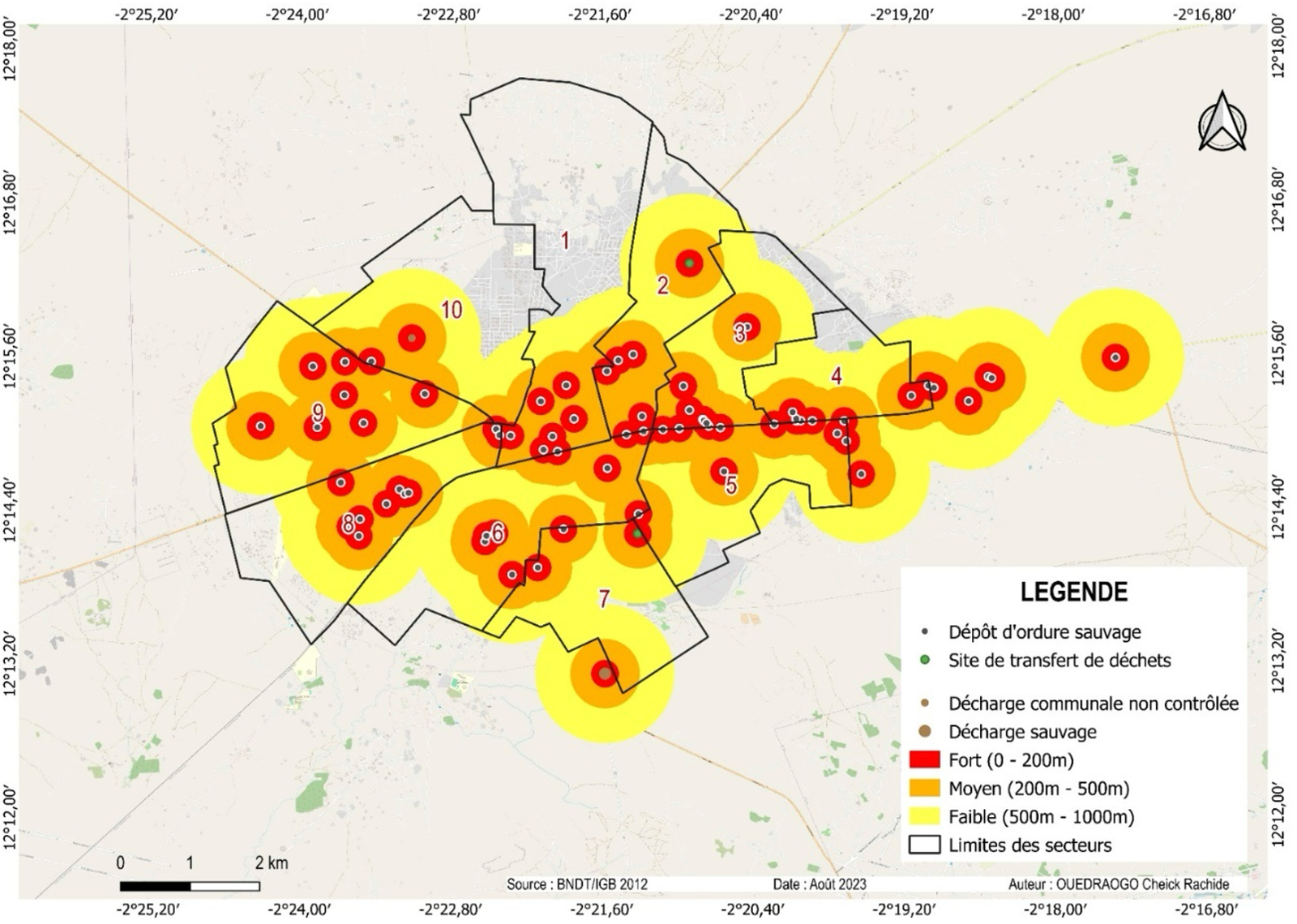

Des travaux menés à Koudougou, il ressort que la répartition spatiale des décharges et dépotoirs sauvages est étroitement liée aux risques sanitaires compte tenu du niveau d’exposition. Cette relation se traduit par trois seuils d’expositions construites à partir de norme théorique (Carte 2).

Carte 2 : Répartition spatiale des seuils d’expositions

La carte 2 montre que les ménages situés dans un rayon de 0-200 mètres des décharges présentent un niveau d’exposition élevé aux risques sanitaires, ceux à 100-500 mètres sont moyennement exposés, tandis que les ménages résidant à 500-1000 mètres affichent un niveau d’exposition faible. Cette cartographie souligne que la proximité des populations avec ces sites d’ordures accroît leur exposition potentielle aux risques sanitaires.

Ailleurs, en Côte d’ivoire par exemple, les travaux de Nambahigué et Hien (2023, p. 370) sur la ville de Bondoukou en termes de niveaux et seuils d’expositions aux risques sanitaires sont similaires et concordent avec ceux de Koudougou. D’autres recherches menées dans des villes africaines mettent également en évidence les risques liés à la mauvaise gestion des déchets, notamment pour les populations vivant à proximité des décharges. À Dandora (Kenya), par exemple, les taux de plomb dans le sang des enfants dépassent largement le seuil toxique de 10μg/dl fixé au niveau international (Gakungu et al., 2012). À Kumasi (Ghana), une corrélation a été établie entre la proximité des décharges à ciel ouvert et la prévalence de maladies telles que le choléra, le paludisme et la fièvre typhoïde (Suleman et al., 2015). Ces exemples confirment que la proximité des décharges expose les populations à des risques sanitaires avérés.

2.2. Discours et perceptions des habitants face à la proximité subie

Les entretiens menés à Koudougou auprès des populations vivant à proximité de ces lieux d’ordures ont mis en évidence plusieurs plaintes. Ainsi un habitant du secteur 2 déclare :

« Nous souffrons énormément de la proximité de ce site de transfert d’avec nos maisons, car non seulement il y a les fortes odeurs qui s’en dégagent, mais aussi des fumées produites lors de l’incinération des déchets par les pré-collecteurs. De plus, nos inquiétudes se portent particulièrement sur les enfants qui y jouent parfois ».

Un autre habitant au secteur 10 ajoute :

« Nous refusons que les associations continuent à déverser régulièrement des déchets ici, en raison des nuisances qu’ils génèrent ».

Ces témoignages dépeignent la proximité géographique subie par les populations, marqué par un sentiment d’inconfort face aux effets négatifs de ces lieux d’ordures. Ces perceptions corroborent les conclusions de Akrich et al. (2010, p.11), qui mentionnent que toutes les mobilisations liées à la santé environnementale ne découlent pas nécessairement de constats de pathologies sanitaires avérées. En réalité, selon Akrich et al. (2010, p. 11) elles peuvent être induites par une « suspicion grandissante à l’égard de l’environnement considéré comme porteur de menaces ». Néanmoins ces craintes des populations sont à prendre au sérieux car dans d’autres villes, notamment Nairobi et Dakar, les recherches de Mberu et al. (2022) confirment que la proximité des décharges aux établissements humains dont les villes, les commerces ou les maisons est un grand facteur de forte exposition aux risques sanitaires.

Conclusion

L’analyse de la proximité entre les zones de dépôt d’ordures et les espaces d’habitation met en lumière une situation à la fois préoccupante et complexe. Les risques sanitaires ainsi que les tensions sociales qui en découlent témoignent de la nécessité d’une révision des politiques locales de gestion des déchets à Koudougou. Cela implique la mise en place de cadres de concertation et d’écoute afin de mieux intégrer les préoccupations des populations. Il est également essentiel de renforcer les infrastructures existantes, d’envisager la création d’un centre de traitement/ valorisation des déchets et de développer des campagnes de sensibilisation à grande échelle. De telles mesures contribueraient à réduire les risques sanitaires, à préserver l’environnement et à améliorer la qualité de vie des habitants.

Références bibliographiques :

Akrich M., Barthe Y. & Rémy C., 2010. Les enquêtes profanes et la dynamique des controverses en santé environnementale, p. 7. Presses des Mines

Alami S., Desjeux D. & Garabuau-Moussaoui I., 2009. Les méthodes qualitatives. Presses Universitaires de France. https://doi.org/10.3917/puf.alami.2009.01

Breukelman H., Krikke H. & Löhr A., 2022. « Root causes of underperforming urban waste services in developing countries: Designing a diagnostic tool, based on literature review and qualitative system dynamics ». Waste Management & Research, 40(9), 1337‑1355. https://doi.org/10.1177/0734242X221074189

Chisholm J. M., Zamani R., Negm A. M., Said N., Abdel Daiem M. M., Dibaj M. & Akrami, M., 2021. «Sustainable waste management of medical waste in African developing countries: A narrative review». Waste Management & Research, 39(9), 1149‑1163. https://doi.org/10.1177/0734242X211029175

Cirelli C., & Maccaglia F., 2019. Territoires des déchets. Agir en régime de proximité. Presses Universitaires François Rabelais. https://hal.science/hal-02402544

Gakungu N. K., Gitau A. N., Njoroge B. N. K. & Kimani M. W., 2012. «Solid waste management in Kenya: A case study of public technical trainning institutions». ICASTOR Journal of Engineering, Vol.5(No.3), 127‑138.

Kaza S., Yao L. C., Bhada-Tata P. & Van Woerden F., 2018. What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0

Mberu B., Mutua,M., Kabaria C., Amugsi D. & Muindi K., 2022. «Levels of household exposure to solid waste dumpsites and associated loss to health in urban Kenya and Senegal». Cities & Health, 6(1), 168‑179. https://doi.org/10.1080/23748834.2020.1768686

Ouedraogo C. R., 2024. Gestion des déchets solides ménagers et dynamiques territoriales dans une ville intermédiaire : Cas de la ville de Koudougou au Burkina Faso, Thèse de doctorat, Université Clermont Auvergne. https://theses.fr/2024UCFA0059

Pin C., 2023. L’entretien semi-directif. LIEPP Methods Brief / Fiches méthodologiques du LIEPP. https://sciencespo.hal.science/hal-04087897

Suleman, Y., Darko, E. T., & Agyemang-Duah, W., 2015. «Solid waste disposal and community health implications in Ghana: Evidence from Sawaba, Asokore Mampong Municipal Assembly». J Civil Environ Eng, 5(6), 202.

Torre A., 2009. «Retour sur la notion de Proximité Géographique». Géographie, économie, société, 11(1), 63‑75.

Pour citer cet article :

OUEDRAOGO Cheick Rachide« Gestion des déchets solides ménagers à Koudougou au Burkina Faso : une analyse sous l’angle de la proximité », Proximités émergentes, GéoProximitéS, URL : https://geoproximites.fr/ark:/84480/2025/08/30/pe09/