Local Physical Stores as Mediators of Circular Fashion: Exploring Proximities and Transformative Consumption Practices

Yasmine Allouat

〉Doctorante en gestion – Marketing

〉Université de Lille

〉Laboratoire Lumen ( Lille University Management) ULR4999

Maud Herbert

〉Professeure de marketing et culture de consommation

〉Université de Lille

〉Laboratoire Lumen ( Lille University Management) ULR4999

Isabelle Robert

〉Maîtresse de Conférences en Sciences de Gestion, docteure en Sciences économiques

〉Université de Lille

〉Laboratoire Lumen ( Lille University Management) ULR4999

〉Article long 〉

Télécharger l'article. 05-2025 Allouat et al.

Résumé

Cet article explore le rôle des magasins physiques de proximité dans la transition vers des modèles de production et de consommation plus soutenables dans le secteur de la mode. En mobilisant le cadre d’analyse des proximités (géographique, cognitive, matérielle et relationnelle) ainsi que la théorie de l’acteur-réseau, nous analysons la manière dont ces magasins participent à la diffusion et à la réinterprétation des principes de l’économie circulaire. Nos résultats montrent qu’au-delà de leur fonction transactionnelle, ces espaces jouent un rôle médiateur en facilitant l’émergence de nouvelles formes de proximité de médiation, en particulier nous introduisons l’idée d’une proximité affectivo-matérielle. Cette dernière repose sur l’ancrage émotionnel et sensoriel des consommateurs à l’objet de mode circulaire et se construit à travers des espaces de vente qui deviennent des lieux d’expérimentation de pratiques commerciales locales, collaboratives, circulaires et transformatives.

Mots clés : Magasin physique, proximités, mode circulaire, médiation, proximité affectivo-matérielle

Abstract

This article examines the role of local physical stores in advancing sustainable and ethical production and consumption models within the fashion industry. Using the proximity framework—encompassing geographical, cognitive, material, and relational dimensions—alongside actor-network theory, we explore how these stores facilitate the diffusion and reinterpretation of circular economy principles. Our findings reveal that, beyond their transactional role, these spaces serve as mediators, fostering new forms of mediation proximity and shaping what we can label « affective-material proximity ». The latter emerges from consumers’ emotional and sensory connections to circular fashion items, nurtured within retail spaces that function as hubs for local, collaborative, and transformative commercial practices.

Keywords: Physical store, proximities, circular fashion, mediation, affective-material proximity

1. Contexte de la recherche

1.1. Vers une mode circulaire – acteurs, territorialisation et relocalisation

Depuis une dizaine d’années, l’industrie de la mode est critiquée pour ses externalités négatives dues aux modèles linéaires de la Fast Fashion et de l’Ultra-Fast Fashion[1], qui en ont fait l’un des secteurs les plus destructeurs au monde (PNUE, 2019). Parmi ces externalités figurent diverses pollutions des écosystèmes terrestres, le non-respect des droits humains et le gaspillage généralisé. Face à ce constat, le modèle de la mode circulaire émerge comme une alternative opérationnelle et systémique qui révise le modèle linéaire dominant “extraire-fabriquer-consommer-jeter” de la Fast Fashion (Niinimäki et al., 2020). Fondé sur les principes de l’économie circulaire, ce nouveau modèle vise à transformer la production et la consommation textile vers des pratiques plus durables et éthiques. Ses principes sont souvent synthétisés sous la « règle des R », et s’articulent autour de pratiques comme la Réutilisation et le Réemploi– axées sur le prolongement de l’usage des produits ; le Recyclage et l’Upcycling– qui permettent de revaloriser les déchets textiles; la Réduction, la Réparation et le Refus– qui visent à limiter la production de nouveaux produits tout en modérant l’utilisation de nouvelles ressources (Geissdoerfer et al., 2017 ; Kirchherr, Reike et Hekkert, 2017 ; Pal, Shen & Sandberg, 2019).

L’économie circulaire a suscité un vif intérêt auprès de plusieurs acteurs économiques, politiques et territoriaux pour faire face aux problématiques environnementales et sociales actuelles dans la mode (Bhardwaj & Fairhurst, 2010 ; Niinimäki, 2017 ; Koszewska, 2018). Parmi ces acteurs, les producteurs de textile développent des matériaux durables (lin, chanvre, matières synthétiques recyclées, etc.), et privilégient des circuits d’approvisionnement et de fabrication courts et éthiques. Certains envisagent une relocalisation de l’appareil productif pour réduire la dépendance aux circuits d’approvisionnement mondialisés imposés par la Fast-Fashion et l’Ultra-Fast Fashion (Bhardwaj & Fairhurst, 2010 ; Kurkdjian, 2021). Dans cette même perspective, les designers de mode circulaire repensent la conception des vêtements pour en rallonger les cycles de vies, à travers des styles intemporels et une approche de réparabilité qui facilitent la réutilisation des ressources textiles déjà existantes (Fletcher, 2010 ; Cachon & Swinney, 2011). Ces modèles de production s’inscrivent dans une culture dite de la « slow fashion » (ou mode lente en français), qui prône la décélération des processus de production et de consommation de la mode et la valorisation des savoir-faire artisanaux et locaux (Clark, 2008 ; Cataldi, 2013 ; Brewer, 2019). Le terme « slow » s’oppose directement aux processus rapides, voire ultra-rapides, des modèles dominants, à l’instar du mouvement activiste italien « slow food » du milieu des années 80. Cette mouvance a notamment soutenu l’adoption de mesures comme la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC, 2020) en France qui impose des obligations de réemploi et de recyclage aux acteurs du textile. Cette loi est également tournée vers la structuration d’une filière textile locale et circulaire (Ministère de la Transition Écologique, 2020), et complétée par la proposition de loi Anti-Fast Fashion (2024), qui à ce jour, fait encore l’objet de discussions parlementaires.

1.2. Les limites de l’adoption de la mode circulaire : Entre sensibilisation et persistance du consumérisme

Malgré le constat relativement positif de l’intégration des principes de la mode circulaire par divers acteurs, la transformation des habitudes de consommation demeure un défi complexe à appréhender. En effet, si de nombreux consommateurs expriment une sensibilité croissante aux enjeux socio-environnementaux et une prise de conscience des externalités négatives de la Fast Fashion et de l’Ultra-Fast Fashion, leurs comportements d’achat restent largement influencés par la logique consumériste instaurée par les modèles dominants (McNeill & Moore, 2015 ; Castro-López, Iglesias & Puente, 2021 ; Papadopoulou, Papasolomou & Thrassou, 2022). Le désir de nouveauté, par exemple, est stimulé par des stratégies marketing agressives et des collections éphémères, qui bien souvent l’emportent sur les considérations raisonnables, éthiques et durables, et cèdent la place à des comportements d’achat impulsifs et répétés (Hamilton, 2014. Binet et al., 2022 ; Niinimäki et al., 2020). En conséquence, le vêtement est devenu au fil des années un produit « jetable », où l’obsolescence et le remplacement constants deviennent la norme de consommation. Par ailleurs, cette tendance est amplifiée par les marques d’Ultra-Fast Fashion comme Shein, Boohoo ou Temu, qui maximisent l’utilisation du numérique (marketplaces, réseaux sociaux, etc.), pour optimiser des volumes de vente massive de vêtements, encourageant ainsi une accumulation excessive par les consommateurs, qui n’utilisent finalement que seulement 30% de leurs garde-robes (Assima et al., 2023 ; Camargo, Pereira & Scarpin, 2020).

Dans ce contexte, nous nous interrogeons sur le rôle des lieux de consommation dans la transition vers des modèles de mode circulaire et proposons de l’explorer grâce à la notion de proximité. Celle-ci permettrait aux consommateurs de recréer du lien social et du sens dans leurs pratiques d’achat, tout en contribuant plus largement à la transformation de l’industrie textile vers des logiques à la fois circulaires et locales. En effet, la littérature existante a déjà établi un lien positif entre les activités économiques locales et la régulation des problèmes socio-environnementaux (Torre & Zuindeau, 2009), ainsi qu’une relation étroite entre les modèles économiques alternatifs et la co-construction de projets territoriaux par les différents acteurs de la transition sociale et environnementale (Maillefert & Robert, 2018).

Afin d’approfondir cette réflexion, nous nous sommes particulièrement intéressés aux magasins physiques de proximité qui, dans la littérature sur la distribution, sont décrits comme des espaces incarnés, interactifs et ancrés géographiquement dans le quotidien des consommateurs (Filser, Des Garets & Paché, 2020). Notre intérêt est d’autant plus justifié par l’existence d’une vacance commerciale dans les centres-villes qui offre matière à réinventer le commerce de demain dans une logique circulaire, locale et durable (Madry, 2022).

Dès lors, nous formulons les questions de recherche suivantes : Comment les magasins physiques de proximité contribuent-ils à la circularité des modèles de production et de consommation de la mode ? Comment peuvent-ils impliquer les consommateurs dans des pratiques plus éthiques et circulaires à l’échelle de leur territoire ?

2. Cadre conceptuel et théorique

2.1. Proximités géographiques et organisationnelles, commerce physique et mode circulaire

La recherche en consommation et en marketing montre que le magasin physique de proximité représente un lieu historique d’organisation sociale et commerciale des territoires (Chabault, 2019 ; Daumas, 2006 ; Galluzzo, 2020). Au-delà de la régulation transactionnelle des flux des biens et des services par la distribution et la vente, ses fonctions traduisent un ancrage social et affectif qui lie les consommateurs à l’espace et aux individus qui l’animent (Allain et Épaulard, 2023 ; Badot, Lemoine, Courvoisier, 2010). En opposition aux formes plus impersonnelles de la consommation en ligne, où le consommateur est le plus souvent seul face à son écran, le magasin physique de proximité incarne un lieu propice aux interactions et à l’expérimentation de nouvelles pratiques de consommation locales, développées conjointement avec les différents acteurs du marché (producteurs, distributeurs, designers, institutions publiques ou privées).

A ce titre, un parallèle peut être établi entre le secteur alimentaire et celui de la mode circulaire en matière de localisme (Fletcher et Vittersø, 2018). Ce concept désigne une approche qui privilégie les interactions économiques et sociales à une échelle locale, favorisant les circuits courts pour renforcer les dynamiques territoriales durables (Fletcher & Vittersø, 2018). En s’appuyant sur les circuits courts, des liens directs entre producteurs et consommateurs s’établissent, tout en limitant les impacts des chaînes d’approvisionnement longues (Torre, 2000). La mode circulaire intègre elle aussi ce principe, à l’image des Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP), qui encouragent une proximité à la fois géographique– qui désigne la distance physique entre individus, organisations et territoire, et organisationnelle– qui repose sur la coordination entre les acteurs locaux pour faciliter l’échange de savoir-faire, et une mutualisation des ressources pour structurer une consommation plus éthique et durable (Rallet et Torre, 2004 ; Fletcher et Vittersø, 2018). Ce cadre peut être transposé aux magasins physiques de proximité qui intègrent les principes circulaires. Le magasin physique de proximité peut être considéré comme un espace où les différents acteurs de la mode circulaire coconstruisent les modèles alternatifs de la mode via une proximité géographique et organisationnelle.

2 . 2 Mobiliser les proximités pour favoriser la consommation d’une mode circulaire : dimensions cognitives, relationnelles et matérielles

Notre analyse peut être étendue à d’autres formes de proximités comme la proximité cognitive– qui repose sur le partage de référentiels communs (langage, savoirs, normes, valeurs) entre les acteurs, ce qui favoriserait la coopération et un apprentissage collectif pour construire une compréhension commune de ce que représentent les principes circulaires (Boschma, 2004 ; Bouba-Olga et Grossetti, 2008). Ces référentiels sont particulièrement importants dans un contexte où la lisibilité des pratiques circulaires est brouillée par des messages paradoxaux des acteurs de la Fast Fashion et de l’Ultra Fast Fashion, à l’exemple des nombreuses campagnes de greenwashing qui troublent la perception des consommateurs, et in fine leurs choix de consommation. La transformation des modèles de consommation nécessite, dès lors, des dispositifs éducationnels pour limiter l’écart entre les perceptions des consommateurs et leurs comportements d’achat (Kirchherr, Reike & Hekkert, 2017). Les perspectives plus relationnelles de la proximité, qui se fondent sur le renforcement de l’engagement des acteurs à travers la fréquence et l’intensité des interactions autour des pratiques circulaires (Torre et Zuindeau, 2009) permettraient de réduire cet écart. Cela peut s’opérer par exemple par la création de communautés d’intérêt autour du réemploi, de la réparation, du recyclage ou de l’upcycling. Pour ce faire, l’accès aux ressources et infrastructures de la mode circulaire devient un enjeu supplémentaire pour structurer les initiatives collaboratives au sein de ces communautés. De fait, le magasin physique peut apporter de la proximité matérielle, i.e. « la possession de ressources similaires ou complémentaires sous forme de capital économique, biens matériels, infrastructures, qui combinés, contribuent à structurer l’égalité d’accès aux ressources » (Grossetti & Bes, 2003), en l’occurrence les ressources relatives à l’opérationnalisation de la mode circulaire pour façonner de nouvelles dynamiques socio-économiques plus respectueuses de l’environnement et des individus. Ainsi, l’association des différentes conceptualisations de la proximité permet de constater que le magasin physique peut jouer un rôle dans la transformation des modèles de production et de consommation de la mode. Il permet de repenser le lien des consommateurs au lieu de consommation mais également à l’objet de consommation qu’est le vêtement.

3. Notre approche méthodologique

Notre méthodologie repose sur une approche mixte, principalement qualitative (tableau 1), combinée à une perspective de recherche-action pour contribuer à renforcer l’intégration des principes circulaires en magasin physique de proximité.

Nous avons identifié 13 magasins spécialisés dans la mode circulaire, situés en centre-ville à Lille, Roubaix et Paris. Après une immersion sur le terrain, dans le cadre d’une ethnographie s’étendant d’octobre 2021 à octobre 2023, nous avons pu collecter diverses données sous forme de textes, photos et vidéos. Nous avons fréquenté ces espaces de vente afin d’analyser leur rôle et les fonctions dans la transition vers des modèles de production et de consommation circulaires. Nous avons réalisé de l’observation participante dans des ateliers d’upcycling et de personnalisation de vêtements de seconde main, ainsi qu’effectué des achats au sein de ces magasins pour comprendre les nouvelles expériences de shopping proposées. L’un des axes centraux de notre étude a consisté en l’analyse des servicescapes– concept marketing qui désigne l’aménagement physique des magasins influençant l’expérience client. Les servicescapes incluent l’agencement, la signalétique, l’affichage mais aussi les stimuli sensoriels comme la musique, les senteurs et l’éclairage (Pecoraro et al., 2021). Notre but était de caractériser les nouvelles expériences de shopping circulaire de proximité. En complément, nous avons réalisé une veille en ligne sur les sites internet des magasins et de leurs marques partenaires, ainsi que sur leurs réseaux sociaux (Instagram et LinkedIn). Nous avons collecté et analysé manuellement des captures d’écran afin d’étudier les dynamiques narratives des magasins et leurs interactions avec leurs communautés en ligne, incluant consommateurs, partenaires commerciaux et institutionnels. Enfin, nous avons conduit des entretiens informels avec 7 responsables de magasins, 9 créateurs de mode circulaire et 5 consommateurs, et des entretiens semi-directifs auprès de 4 responsables de magasin. Ces échanges nous ont permis d’affiner notre compréhension des pratiques entrepreneuriales et de l’opérationnalisation des principes circulaires au sein des commerces de proximité.

Pour notre analyse, nous avons adopté une approche interprétativiste en mobilisant la théorie de l’acteur-réseau (Latour, 2005), qui permet d’analyser l’ensemble des interactions structurant l’écosystème de la mode circulaire. Cette approche prend en compte à la fois les acteurs humains (vendeurs, responsables de magasins, designers de mode, consommateurs, etc.) et non-humains (le magasin physique, les servicescapes et atmosphères, les institutions et organisations et les objets vêtement). En envisageant ces acteurs comme des actants dotés d’un rôle transformatif, nous pouvons examiner comment les interactions façonnent et transforment les modèles de production et de consommation de la mode circulaire et analyser les dynamiques de traduction, médiation et reconfiguration des pratiques circulaires au sein des réseaux de proximités.

Tableau 1. Méthodes mixtes qualitatives

| Méthode | Outil | Données collectées | Objectif |

| Ethnographie | Immersion | Notes de terrain | Comprendre la place, le rôle et les fonctions des magasins de mode circulaires dans la transition et caractériser les expériences d’achat circulaires émergentes en magasin physique de proximité à travers les servicescapes. |

| Retranscriptions | |||

| ≈ 350 Photos ≈ 20 vidéos courtes enregistrées dans 7 magasins | Analyser les dynamiques narratives des magasins sur la mode circulaire en magasin à travers les acteurs humains et non humains. | ||

| Observation en ligne non participante | Réseaux sociaux (Instagram, LinkedIn) | ≈ Banque de +1000 captures d’écran | Analyser les dynamiques narratives des magasins sur la mode circulaire en ligne. |

| Entretiens informels | Guide thématique ouvert | Notes | Comprendre les offres circulaires du magasin et les processus de traduction des principes circulaires. |

| 7 responsables de magasins, 9 créateurs de mode circulaire | |||

| Entretiens semi-directifs | Guide d’entretien | Enregistrement audio | Développer une vue globale de la vision entrepreneuriale, de la stratégie du modèle d’affaires et de son opérationnalisation. |

| 4 responsables de magasin |

4. Analyse des résultats

4.1. Le magasin physique de proximité, un espace médiateur de principes circulaires

Nos résultats indiquent que le magasin physique de proximité joue un rôle essentiel en tant qu’espace médiateur de principes circulaires. Nous qualifions ce rôle de “médiateur” en nous appuyant sur les travaux critiques de Bruno Latour et la théorie de l’acteur réseau qui considère les médiateurs comme des acteurs sociaux dotés d’une force transformatrice qui leur est spécifique et qui va au-delà du simple rôle d’intermédiaire passif (compris comme le transfert d’éléments en l’état, sans transformation). Dans ce sens, le médiateur se manifeste à travers “la transformation, la traduction, la distorsion et la modification des éléments qu’il est censé transporter” (Latour, 2005). En effet, en plus d’être un intermédiaire entre producteurs/créateurs de mode circulaire et consommateurs avec lesquels le magasin physique partage des proximités (à la fois géographiques, relationnelles, cognitives et matérielles), il facilite la distribution de produits et services circulaires (vêtements de seconde main, recyclés/upcyclés, éco-conçus, des services de réparation, troc, ateliers d’upcycling, de personnalisation, conseil, etc.). Le magasin physique de proximité active à son niveau des processus d’association et de traduction de différents principes circulaires pour favoriser un changement de modèle, comme en témoigne Alice, fondatrice d’un magasin de troc de vêtements :“Plus que repenser le commerce, notre magasin propose également une nouvelle façon de consommer, une nouvelle façon d’utiliser les ressources dont on dispose déjà, tout en préservant la notion de plaisir du shopping.”. Cette transformation implique l’échange de vêtements existants entre les consommateurs, ce vestiaire collectif évite la production de nouvelles pièces vestimentaires, et en conséquence l’extraction de nouvelles ressources matérielles ou énergétiques. Les devantures de magasins témoignent également de cette dynamique, on retrouve une association des principes de réutilisation, de recyclage, d’éco-conception et de circuits courts, opérationnalisée à travers l’exposition et l’affichage en vitrine :

Figure 1. Devantures de magasin de mode circulaire Lille, 2022

La performance de la médiation par le magasin physique de proximité est exercée tout au long des processus de recherche, de sélection, d’organisation et de présentation d’une diversité d’offres circulaires, qui traduisent des efforts stratégiques individuels, souvent indépendants, déployés par des acteurs engagés dans la transition vers des modèles plus éthiques et durables de production de la mode, comme en témoigne une responsable de magasin (anonyme) avec qui nous avons échangé : « En amont de la sélection des produits qu’on met en magasin, nous on fait une sélection de créateurs…On veut une cohérence de valeurs, de qualité de produits, de sérieux, de professionnalisme des créateurs et de leurs engagements…donc il faut avoir un engagement que les produits soient réellement fabriqués en circuit court et écoresponsable ». Cette responsable nous a expliqué qu’un point d’honneur est mis pour choisir les créateurs de mode qui s’alignent le plus possible avec les principes de la mode circulaire, certaines marques comme Edigrim qui créé des vêtements à partir de tissus dormants, Revive et Chez Nous spécialistes de l’upcycling, ou encore Behare qui s’appuie sur une production locale et écologique dans le respect des droits des travailleurs, font partie des créateurs sélectionnés.

Ainsi, le magasin médiateur d’une mode circulaire, incorpore et diffuse des éléments hétérogènes et disparates issus de son réseau d’acteurs. Ces éléments peuvent être à la fois matériels et immatériels (vêtements, étiquettes, affiches, ateliers, etc.)

| Figure 2a | Figure 2b | Figure 2c |

| Etiquette d’une marque d’Upcycling solidaire (Paris, 2022) | Guide “slow life” de la ville de Lille (Lille 2021) | Atelier de personnalisation animé par une créatrice de mode circulaire (Lille, 2023) |

Le rôle du magasin physique de proximité est alors de décrypter, clarifier et harmoniser des discours hétérogènes et des perceptions et pratiques de principes circulaires complexifiés par la multiplicité d’acteurs qui interviennent dans la construction du sens d’une mode circulaire. Comme l’indiquent les fondateurs de l’un des magasins observés : “Tout est une question d’équilibre. L’équilibre entre les éléments qui est notre symbole se retrouve dans notre sélection produits. Nous proposons de multiples marques éthiques qui sont toutes complémentaires : économie circulaire, produits issus du commerce équitable, biologique, vegan, local, made in France, recyclé ou upcyclé”. Le décryptage de principes circulaires en magasin physique de proximité témoigne d’une volonté d’informer les consommateurs et de modifier leurs habitudes d’achats, ancrées dans la fast fashion (suivant le principe : acheter-consommer-jeter) et de les intégrer dans une dynamique circulaire de fermeture de boucle tout en favorisant une culture de consommation plus locale, sobre et raisonnée. L’animation de l’espace marchand, le merchandising, le marketing sensoriel (décors, lumières, musiques, senteurs, etc.), l’affichage, l’échange avec les vendeurs et créateurs sont autant de vecteurs d’une réinterprétation de principes circulaires chargée en symbolique d’une “slow life” . Cette dernière est mise en action par le magasin au travers des différents éléments qu’il associe, tout en créant des expériences de shopping nouvelles dans une visée transformative des pratiques de consommation (voir tableau 2). Un autre exemple que nous pouvons citer est celui du tiers-lieu « les trois tricoteurs » qui se situe à Roubaix, cet espace combine un café-bar convivial, un magasin de mode et un atelier de confection de produits en maille. Il pousse la logique circulaire en mettant en scène la production du vêtement au sein du lieu de vente. Les consommateurs qui le souhaitent peuvent prendre un café le temps de voir les machines et les ingénieurs textile produire leur pull derrière la vitre de l’atelier.

Tiers lieu de la mode circulaire à Roubaix (2021- 2024)

5. Les magasins physiques de la mode circulaire et la proximité de médiation

Nos résultats permettent d’avancer qu’une nouvelle forme de proximité est identifiable au sein de ces magasins physiques. Elle relève d’une proximité de médiation, désignant l’ensemble des acteurs humains et non humains (espace de vente, dispositifs commerciaux et productifs comme les vitrines ou les machines à coudre, ateliers, conseils), qui facilitent les échanges entre acteurs économiques et sociaux sans nécessiter d’interactions interpersonnelles directes (Cochoy, 2002 ; Torre et Zuindeau, 2009). Elle repose sur des structures intermédiaires qui assurent la circulation des biens, des services et des informations, tout en permettant une coordination efficace entre les acteurs (individus ou organisations) qui ne sont pas nécessairement en contact direct avec les consommateurs. Ainsi, le rôle médiateur du magasin permet aux différents acteurs de l’écosystème circulaire d’avoir des éléments concrets pour fournir les clés de décryptage des principes circulaires et soutenir l’accompagnement des consommateurs vers des modèles plus durables et éthiques.

Tableau 2. Distinction entre magasin intermédiaire et magasin médiateur

| Acteur émetteur | Élément incorporé en magasin | Le magasin intermédiaire | Le magasin médiateur |

| Producteur | Étiquette d’une marque d’upcycling solidaire | place le vêtement où l’étiquette est apposée sur un portant. | traduit le sens de l’upcycling comme alternative circulaire, ajoute des informations supplémentaires sur la marque et son engagement. Visée transformative: Accompagner les consommateurs vers des modes de consommation plus durables et éthiques. |

| Institution | Guide de la ville de Lille ” slow life” | pose le guide sur un comptoir en accès libre. | démontre l’intérêt d’un mode de vie “slow et local” et explique les éléments du mode de vie “slow” en utilisant le guide de la ville comme support. Visée transformative: Informer les consommateurs des alternatives existantes à proximité. |

| Consommateur | Co-création : Partage de looks de consommateurs | met en vente les vêtements de seconde main de ses consommateurs | traduit l’intérêt de la consommation de vêtements de seconde main. Visée transformative: Lever les obstacles de la consommation des vêtements de la seconde main en impliquant les consommateurs. |

| Créateur de mode circulaire | Partage d’expérience et de savoir-faire | Expose et vend des vêtements de créateurs de mode circulaire | explicite les différents principes circulaires à travers l’expérience, l’échange et le lien humain. Visée transformative: Sensibiliser et former aux pratiques circulaires qui permettent d’allonger la durée de vie des vêtements à travers des ateliers participatifs et créatifs. |

6. Discussion-conclusion

Nos résultats permettent d’aborder un autre type de proximité identifié dans nos données qui représente le magasin de proximité comme un espace d’ancrage affectif et réflexif.

De fait, une des résultantes des stratégies marketing de la Fast Fashion et de l’Ultra-Fast fashion est d’accroître encore le détachement des consommateurs à l’objet de consommation qu’est le vêtement. Comme un aboutissement au fétichisme de la marchandise, les consommateurs, de plus en plus consommateurs de mode en ligne, ne prêtent plus aucune attention aux matières et fibres du vêtement ni à sa coupe ou à sa façon. La matérialité du vêtement a été totalement invisibilisée au fil du temps et des nouveaux modèles de production et de distribution. Or, nos résultats montrent que les magasins physiques de proximité de la mode circulaire permettent de remettre ces opérations, tout comme l’objet, en lumière, même parfois au centre de l’attention.

En effet, les servicescapes mis en œuvre dans ces magasins favorisent la renaissance du lien entre les consommateurs et les objets grâce à une plus grande proximité avec ceux-ci. Concrètement, cela peut se traduire par : toucher le vêtement, l’essayer, entendre l’histoire de sa première vie pour les vêtements de seconde main, apprendre ses processus de production circulaire pour les vêtements écoconçus, rencontrer ou entendre parler des créateurs qui l’ont conçu, etc. Ces magasins physiques contribuent à défragmenter la chaîne de production et de consommation, au sens d’une réorganisation visible des étapes de production qui mènent à une prise de conscience qu’une autre forme de consommation est possible. Pour ce faire, ces magasins s’appuient sur un écosystème plus local et court, porteur des mêmes valeurs et centré sur l’objet de consommation.

Ce développement nous suggère qu’une nouvelle conceptualisation de proximité peut être proposée, elle engloberait à la fois l’affect des consommateurs et la relation intime et subjective qu’ils nouent avec l’objet de consommation de la mode circulaire, dans un lieu où les vêtements peuvent être touchés, essayés, manipulés, explicités et compris, grâce à des étiquettes retournées et lues, des interactions sociales autour de l’objet voire une mise en visibilité de l’outil de production de cet objet ou des procédés à l’œuvre pour lui donner première ou seconde vie. Dès lors, le lien se créent autour de ses qualités matérielles (unicité, traces d’usure, transformation).

Cette conceptualisation peut être qualifiée d’affectivo-matérielle et s’ajoute aux différentes conceptualisations de la proximité, en se distinguant par son ancrage émotionnel et symbolique (histoires du vêtement, valeurs d’éthique et de durabilité, engagement social et écologique) résultant d’une expérience de consommation en magasin, narrative et identitaire où l’attachement à l’objet de consommation prend vie dans le lieu de vente.

Le tableau 3 met en perspective différentes proximités géographique, sociale, cognitive et matérielle (Rallet et Torre, 2004 ; Boschma, 2004 ; Bouba-Olga et Grossetti, 2008) et permet de rendre compte du rôle du magasin physique de la mode circulaire dans le développement de territoires plus durables à travers leur ancrage en centre-ville. Cela permet également d’identifier, dans le cadre de la transition socio-environnementale, les liens entre l’espace commercial et son rôle social grâce à une proximité de médiation (Cochoy, 2002 ; Latour, 2005 ; Torre et Zuindeau, 2009).

Tableau 3. Concept émergent : la Proximité affectivo-matérielle

| Type de proximité | Description | Références (Auteurs, Année) |

| Proximité géographique | Désigne la distance physique entre individus, entreprises ou institutions, influençant la facilité de communication, d’échange et de coordination des activités économiques et sociales. Elle favorise notamment les dynamiques locales et les circuits courts. | Torre & Rallet, 2005 ; Pecqueur & Zimmermann, 2004 |

| Proximité cognitive | Repose sur le partage d’un cadre de référence commun entre les acteurs (langage, savoirs, normes, croyances). Elle facilite l’apprentissage, l’innovation et la coopération en réduisant les coûts de transaction liés à l’incompréhension ou au conflit culturel. | Bouba-Olga & Grossetti, 2008 ; Boschma, 2005 |

| Proximité matérielle | Fait référence à la possession de ressources similaires ou complémentaires (capital économique, biens matériels, infrastructures). Cette proximité structure les inégalités d’accès aux ressources et façonne les dynamiques socio-économiques. | Grossetti & Bes, 2003 |

| Proximité relationnelle | Correspond à la densité et à la fréquence des interactions entre individus ou organisations, influençant les opportunités de coopération, de confiance et d’échange d’informations. | Torre & Zuindeau, 2009 |

| Proximité de médiation | Désigne les outils, dispositifs et infrastructures qui structurent et facilitent les échanges entre acteurs sans nécessiter une relation interpersonnelle directe. Elle inclut les plateformes numériques, les institutions régulatrices et les normes marchandes. | Cochoy, 2002 ; Latour, 2005 |

| Proximité affectivo-matérielle | Désigne la relation subjective et émotionnelle entre le consommateur et un objet (ici, le vêtement circulaire). Elle repose sur l’expérience sensorielle et narrative vécue en magasin qui intègrent les histoires, les valeurs et l’identité de l’objet. |

La proximité affectivo-matérielle se construit sur trois dimensions principales dans le magasin : l’espace marchand et sa mise en scène, les pratiques de médiation et d’interaction, et les trajectoires des objets et des consommateurs (vêtement comme support de mémoire, d’histoires et de valeurs circulaires).

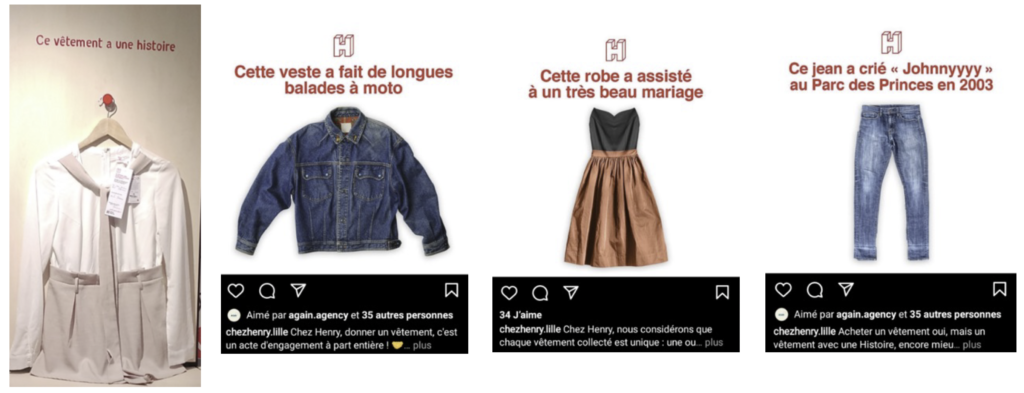

Dans cette proximité, la narration joue un rôle particulièrement important et se décline à plusieurs niveaux, elle se relate comme une histoire générale (le grand récit de l’économie circulaire) mais peut aussi se fixer sur les objets eux-mêmes (les petites histoires), comme en témoignent les visuels suivants.

La territorialisation de la mode circulaire reste un défi face aux logiques productivistes et consuméristes et à la domination physique et numérique des grandes enseignes de la Fast Fashion et de l’Ultra-Fast Fashion. Notre recherche sur les magasins physiques de proximité de la mode circulaire montre comment le lieu joue un rôle décisif pour intermédier, de manière pédagogique mais également émotionnelle, les valeurs de l’économie circulaire et la manière dont les consommateurs peuvent s’en emparer pour y jouer un rôle actif. Plus spécifiquement, la proximité affectivo-matérielle que ces lieux favorisent permet de reconnecter le consommateur à l’objet et l’encourage à créer un lien dès la surface de vente, ce qui permet de penser la lutte contre l’obsolescence programmée intrinsèque et extrinsèque affectant les vêtements et les objets textiles dans la culture de consommation actuelle.

Références bibliographiques :

Allain M.-L. & Épaulard A., 2023, « Petits commerces : déclin ou mutation ? », Notes du conseil d’analyse économique, n° 77, 2, pp. 1‑12.

Assima C., Herbert M. & Robert I., 2023, « Use it or lose it ? : exploring the grey area of dormant possessions and the role of rituals in value dynamics of household objects », Journal of Marketing Management, 39, 13‑14, pp. 1220‑1254.

Badot, Lemoine, Courvoisier O. Jean-François & François H., 2010. « Les stratégies d’innovation dans le commerce indépendant de proximité », 57.

Bhardwaj V. & Fairhurst A., 2010, « Fast fashion: response to changes in the fashion industry », The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 20, 1, pp. 165‑173.

Boschma R., 2004, « Proximité et innovation », Économie rurale, 280, 1, pp. 8‑24.

Bouba-Olga O. & Grossetti M., 2008, « Socio-économie de proximité », Revue d’Économie Régionale & Urbaine, octobre, 3, pp. 311‑328.

Brewer M.K., 2019, « Slow Fashion in a Fast Fashion World: Promoting Sustainability and Responsibility », Laws, 8, 4, p. 24.

Cachon G.P. & Swinney R., 2011, « The Value of Fast Fashion: Quick Response, Enhanced Design, and Strategic Consumer Behavior », Management Science, 57, 4, pp. 778‑795.

Camargo L.R., Pereira S.C.F. & Scarpin M.R.S., 2020, « Fast and ultra-fast fashion supply chain management: an exploratory research », International Journal of Retail & Distribution Management, 48, 6, pp. 537‑553.

Castro-López A., Iglesias V. & Puente J., 2021, « Slow Fashion Trends: Are Consumers Willing to Change Their Shopping Behavior to Become More Sustainable? », Sustainability, 13, 24, p. 13858.

Cataldi C., 2013, « Slow fashion: Tailoring a strategic approach for sustainability », dans Sustainability in Fashion and Textiles: Values, Design, Production and Consumption, Greenleaf Publishing.

Chabault V., 2019, Éloge du magasin: contre l’amazonisation, Paris, Gallimard (Le débat).

Clark H., 2008, « SLOW + FASHION—an Oxymoron—or a Promise for the Future …? », Fashion Theory, 12, 4, pp. 427‑446.

Cochoy F., 2002, Une sociologie du packaging ou l’âne de Buridan face au marché. Les emballages et le choix du consommateur, Paris, Presses Universitaires de France (Sciences sociales et sociétés), 232 p.

Daumas J.-C., 2006, « Consommation de masse et grande distribution: Une révolution permanente (1957-2005) », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n o 91, 3, pp. 57‑76.

Filser M., Des Garets V. & Paché G., 2020, La distribution: organisation et stratégie, 3e éd, Caen, Éditions EMS, management & société (Les essentiels de la gestion).

Fletcher K., 2010, « Slow Fashion: An Invitation for Systems Change », Fashion Practice, 2, 2, pp. 259‑265.

Fletcher K. & Vittersø G., 2018, « Local Food Initiatives and Fashion Change: Comparing Food and Clothes to Better Understand Fashion Localism », Fashion Practice, 10, 2, pp. 160‑170.

Galluzzo A., 2020, La fabrique du consommateur: une histoire de la société marchande, Paris, Zones.

Geissdoerfer M., Savaget P., Bocken N.M.P. & Hultink E.J., 2017, « The Circular Economy – A new sustainability paradigm? », Journal of Cleaner Production, 143, pp. 757‑768.

Grossetti M. & Bes M.-P., 2003, « Dynamiques des réseaux et des cercles. Encastrements et découplages », Revue d’économie industrielle, 103, 1, pp. 43‑58.

Kirchherr J., Reike D. & Hekkert M., 2017, « Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions », Resources, Conservation and Recycling, 127, pp. 221‑232.

Koszewska M., 2018, « Circular Economy — Challenges for the Textile and Clothing Industry », Autex Research Journal, 18, 4, p. 337‑347.

Kurkdjian S., 2021, « Mondialisation de la mode et influence croissante de la fast fashion », dans Géopolitique de la mode, Paris, Le Cavalier Bleu (Géopolitique de…), p. 157‑172.

Latour B., 2005, « Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory »,.

Madry P., 2022, « Evolution du taux moyen de vacance commerciale dans le centre des agglomérations selon le volume de population de leur aire d’attraction (%) »

Maillefert M. & Robert I., 2018, « Nouveaux modèles économiques et création de valeur territoriale autour de l’économie circulaire, de l’économie de la fonctionnalité et de l’écologie industrielle: », Revue d’Économie Régionale & Urbaine, Décembre, 5, pp. 905‑934.

McNeill L. & Moore R., 2015, « Sustainable fashion consumption and the fast fashion conundrum: fashionable consumers and attitudes to sustainability in clothing choice », International Journal of Consumer Studies, 39, 3, pp. 212‑222.

Niinimäki K., 2017, « Fashion in a Circular Economy », dans Henninger C.E., Alevizou P.J., Goworek H., Ryding D. (dirs.), Sustainability in Fashion, Cham, Springer International Publishing, pp. 151‑169.

Niinimäki K., Peters G., Dahlbo H., Perry P., Rissanen T. & Gwilt A., 2020, « The environmental price of fast fashion », Nature Reviews Earth & Environment, 1, 4, pp. 189‑200.

Pal R., Shen B. & Sandberg E., 2019, « Circular fashion supply chain management: exploring impediments and prescribing future research agenda », Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 23, 3, pp. 298‑307.

Papadopoulou M., Papasolomou I. & Thrassou A., 2022, « Exploring the level of sustainability awareness among consumers within the fast-fashion clothing industry: a dual business and consumer perspective », Competitiveness Review: An International Business Journal, 32, 3, pp. 350‑375.

Pecoraro M., Uusitalo O. & Valtonen A., 2021, « Experiencing ethical retail ideology in the servicescape », Journal of Marketing Management, 37, 5‑6, pp. 520‑547.

Rallet A. & Torre A., 2004, « Proximité et localisation », Économie rurale, 280, 1, p. 25‑41.

Torre A., 2000, « Economie de la Proximité et Activités Agricoles et Agro-alimentaires », 3, pp. 407‑426.

Torre A. & Zuindeau B., 2009, « Dossier « Économie de la proximité » – Les apports de l’économie de la proximité aux approches environnementales : inventaire et perspectives », Natures Sciences Sociétés, 17, 4, pp. 349‑360.

[1] La Fast Fashion (ou mode rapide), est un modèle de production et de consommation de la mode qui se base sur une économie linéaire et une délocalisation des sites de production dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI). Son but est de produire de gros volumes de vêtements en accélérer les processus d’approvisionnement, de production et de distribution et au moindre coût, au détriment de la planète et des individus. Elle est apparue dans les année 1990 et domine le marché de la mode depuis (Fletcher, 2010). L’Ultra-Fast Fashion apparue dans les années 2010, accélère davantage ces processus et met sur la marché plus de 40 millions de pièces vestimentaires par an, à des prix extrêmement bas (Camargo, Pereira & Scarpin, 2020).

Pour citer cet article :

ALLAOUAT Yasmine, HERBERT Maud & ROBERT Isabelle, « Les magasins physiques de proximité comme médiateurs de la mode circulaire : Exploration des proximités et des pratiques de consommation transformatives », 5 | 2025 – Commerce et proximité(s), GéoProximitéS, URL : https://geoproximites.fr/ark:/84480/2025/02/22/co-al16/