“Local store shopping is a catalyst for social interactions”. An essay to explain a platitude.

Vincent Chabault

〉Professeur de sociologie

〉Université Gustave Eiffel

〉LISIS (UGE-INRAE-CNRS-ESIEE)

〉Article long 〉

Télécharger l'article. 05-2025 Chabault

Résumé : Le traitement médiatique du commerce considère et affirme régulièrement que les magasins de proximité sont l’un des vecteurs du lien social. Cette antienne, reprise par des élus confrontés à la déprise commerciale de leur centre-ville, a notamment été audible durant la pandémie du Covid-19. Les réglementations associées à la crise sanitaire ont contraint les commerces, considérés comme « non-essentiels », à la fermeture tandis que les achats sur les plateformes prospéraient. S’appuyant sur les résultats d’enquêtes d’opinion et d’études de terrain, notre réflexion consiste à interroger ce lieu commun, à examiner les attentes des consommateurs en matière de proximité marchande, puis à mieux définir les types de liens sociaux qui se déploient dans les commerces. L’objectif de notre propos est enfin d’affirmer que le commerce devrait occuper une place plus grande dans les réflexions et les projets en matière d’aménagement consacrés aux « infrastructures sociales ».

Mots-clés : commerce, lien social, proximité relationnelle, infrastructure sociale, isolement

Abstract: Media coverage of retail business regularly asserts that local shops are one of the vectors of social cohesion. This mantra, taken up by mayors faced with the decline of their town center, was particularly audible during the Covid-19 pandemic. Regulations forced shops considered “non-essential” to close while the e-commerce increased. Drawing on the results of public opinion surveys and ethnography studies, our aim is to question this platitude, examine consumers’ expectations about shopping proximity, and then better define the types of social relationships that develop in shops. Finally, we would like to argue that retail should play a greater role in planners’ thinking and projects on ‘social infrastructure

Keywords: local shops, social interactions, relational proximity, social infrastructure, loneliness

Introduction

Un cliché chasse l’autre. Avant d’être le symbole de la sur-consommation, du gaspillage et de l’enlaidissement du paysage, la grande distribution et son avatar l’hypermarché ont incarné pendant plusieurs décennies la modernité. Les grandes surfaces, le discount généralisé, le libre-service ont été les leviers d’une consommation de masse et d’un accès au confort matériel parallèlement à la diffusion d’un imaginaire fondé sur l’hyperchoix et la liberté du consommateur (Daumas, 2018). La crise sanitaire du Covid-19 et les réglementations imposées au commerce sont venues parachever une lente mutation (Lallement & Chabault, 2023). Jadis jugé archaïque et incapable de se moderniser, le petit commerce de proximité jouit désormais d’une image positive et correspond à l’idéal commercial des Français tandis que celle de la grande distribution semble aujourd’hui démonétisée (Chabault, 2023).

Simpliste autant que réducteur, ce cliché efface les clivages internes à chaque catégorie – la distribution a investi la proximité depuis deux décennies – ainsi que les circulations de l’une à l’autre tout en niant une réalité plus complexe ; la boutique s’étant aussi implantée en périphérie, le supermarché et le centre-commercial en centre-ville[1] (Coquery, 2000, p. 9).

La cote positive attribuée au petit commerce se prolonge dans une nouvelle doxa qui consiste à affirmer qu’il serait le lieu où se construit le lien social à bas bruit par opposition à la grande surface déshumanisée, symbole du « non-lieu » (Augé, 2012). Autrement, dit, la boutique du coin de la rue serait dépositaire d’une urbanité fondée sur le service, l’animation, l’authenticité et contribuerait naturellement à la cohésion sociale.

Partant de ce constat essentialiste, nous souhaiterions interroger et clarifier ce lieu commun. Largement diffusé par la presse et la communication publique de communes en proie à la déprise commerciale, il fait aussi parfois figure d’incantation dans la bouche d’élus locaux désormais soucieux de résorber la vacance commerciale dans leur propre centre-ville. Pour mener à bien cet exercice de déconstruction, nous définirons dans un premier temps la notion de lien social. Incontournable en sociologie, elle reste toutefois imprécise et floue lorsqu’elle est employée dans le langage courant. Nous examinerons ensuite les représentations des Français vis-à-vis des commerces de proximité – quels types de commerces sont les plus cités ? quels sont les atouts qu’ils mettent en avant ? – , avant de proposer une catégorisation des types de lien social que l’on peut observer dans le commerce. Cette tentative de modélisation fera apparaître une distinction entre des espaces de vie sociale et des espaces de flux comme un critère de définition de l’appareil commercial contemporain.

Déconstruire le lieu commun selon lequel le commerce de proximité est le support du lien social ne nous conduit pas à rejeter en bloc cette affirmation[2]. Il s’agit plutôt d’interroger, de mieux définir et de documenter la notion de proximité relationnelle et de souligner que le commerce constitue, sous certaines conditions, un lieu – pourtant souvent ignoré des urbanistes – des sociabilités urbaines en complément des espaces extérieurs et ouverts comme les parcs, les aires de jeux ou la rue. À l’instar des piscines municipales (Hummel & Wagnières, 2023) et des bibliothèques, il est résolument un prolongement de l’espace public, et, à ce titre, il assure un rôle « d’infrastructure sociale ». (Klinenberg, 2018 ; 2022, p. 23).

1. Le lien social contemporain : entre effritement relationnel et demande de reconnaissance

Le lien social est une notion sociologique fréquemment employée dans le langage courant. Elle reste toutefois rarement définie. Le lien social désigne « ce qui unit les individus et les groupes sociaux et leur garantit, par des règles communément partagées, une coexistence pacifique » (Paugam, 2018, p. 1-2). Celui-ci répond à deux besoins : la protection et la reconnaissance sociale. Plus directement, un individu entretient des liens avec différentes institutions (famille, travail, école…) et son inscription dans ces différents cercles est favorable à son intégration sociale.

La pauvreté, la déstabilisation de la société salariale incarnée par la croissance des emplois dits « atypiques », mais aussi d’autres facteurs tels que la compétition scolaire, la responsabilisation et le contrôle accrus au travail, ont provoqué le délitement du lien social (Castel, 2003). L’émergence d’une norme d’autonomie, qui s’incarne dans différents types de dispositif (management, développement personnel, etc.) livre par ailleurs l’individu à lui-même et fragilise ses attaches.

Parallèlement à ces mutations, différents groupes sociaux manifestent une demande de reconnaissance sociale. La crise sanitaire du Covid-19 a notamment constitué un temps d’expression pour ce type de revendication qui peut s’interpréter comme l’un des symptômes de l’effritement du lien social. Cette demande a notamment été portée par un ensemble de professions médicales et paramédicales (auxiliaires de vie) mais aussi par des actifs non-soignants, en première ligne durant cette période inédite tels que les caissières ou les employés des entrepôts logistiques.

Ces constats généraux, que la sociologie de l’individualisme documente et égraine depuis des décennies, s’illustrent dans plusieurs faits sociaux en premier lieu desquels l’isolement relationnel. Ainsi, l’étude Solitudes commanditée par la Fondation de France note que l’isolement relationnel touchait 11% de la population française en 2022 et que le sentiment de solitude est exprimé par 20 % de la population, soit 11 millions d’individus. Les personnes aux revenus modestes restent les plus touchées par l’isolement social.

Figure 1 : Évolution de la part d’individus isolés dans la population française depuis 2010 (source : Fondation de France, 2022)

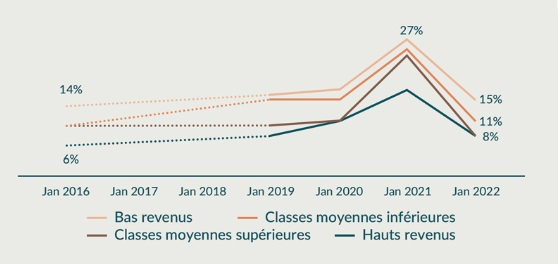

Figure 2 : Évolution de la part des personnes isolées en fonction du niveau de revenu (source : Fondation de France et Credoc, 2022)

2. Le lien marchand est un lien social : ce que nous disent les représentations des Français en matière de commerce de proximité

Quel rapport le commerce de proximité peut-il entretenir avec ces analyses relatives à la détérioration du lien social ? Pour répondre à cette interrogation, il convient d’affirmer que le lien marchand est un lien social. Autrement dit, l’échange économique s’inscrit dans interactions sociales. Il est le support autant qu’il procure des rencontres avec des personnes inconnues.

Au côté de ce qu’il convient d’appeler le sens « relationnel » de la proximité, celle-ci a également une signification géographique renvoyant au temps et à la distance de déplacement nécessaires à rejoindre un lieu marchand. Elle s’entend également dans un sens « fonctionnel » dans la mesure où le commerce fournit au client une réponse à ses besoins matériels. Enfin, l’observatoire du rapport à la proximité, mis en place par l’Observatoire Société et Consommation (ObSoCo), envisage une dernière signification. La proximité « émotionnelle-citoyenne » désigne l’attachement aux valeurs prônées par le type de commerce et par les commerçants. Elle s’assimile à la consommation dite « engagée ».

À l’image du local, la proximité est devenue depuis quelques années un terme porteur d’un imaginaire positif. En cela, le commerce de proximité s’oppose à la grande distribution mais plus encore au commerce de plateforme dont Amazon est le parangon. Parmi les acteurs économiques que l’on associe aux commerces et aux services de proximité et en qui les Français ont confiance, les pharmacies et les commerces alimentaires indépendants sont cités en premier dans l’enquête réalisée par l’ObSoCo[3].

Si on interroge les Français sur leurs représentations du commerce de proximité, ce sont d’abord les dimensions géographique et fonctionnelle des lieux marchands qui sont mises en avant. Un quart des personnes interrogées insistent cependant sur la dimension relationnelle : le commerce de proximité est « un commerce dont on connaît le personnel et dont le personnel connaît les clients ». Cette caractéristique constitue un atout apprécié. Précisément, les Français estiment : « la convivialité » (22 %, comme première et seconde réponse), « des boutiques à taille humaine » (19 %), « le rapport avec les personnes qui gèrent la boutique » (17 %), « le fait de contribuer à l’animation du quartier » (16 %), « ce sont généralement des commerces indépendants » (12 %), « la possibilité de rencontrer des habitants du quartier » (9 %). Les dimensions relationnelle et émotionnelle-citoyenne constituent ainsi des atouts incontournables au même titre que la proximité fonctionnelle.

3. La proximité relationnelle : de quels types de lien parle-t-on ?

Le lieu commun selon lequel le commerce de proximité serait un vecteur de lien social entretient une vision romantique et fantasmée de la relation qui existerait entre le client et le commerçant. Il convient de mettre à distance cette représentation afin de mieux examiner les types de lien qui se déploient en boutique. En se limitant aux interactions entre clients et vendeurs et donc en laissant de côté les rapports entre les clients, il est envisageable de catégoriser les formes prises par la relation marchande[4] en rappelant que ce lien présente toujours « un minimum de réciprocité sociale » (Chantelat, 2002, p. 531).

Dans la majeure partie des cas, l’échange commercial renvoie à des interactions minimales, discontinues et fortement impersonnelles (ibid, p. 530). Il est évident que tous les clients ne sont pas fidèles à quelques commerçants seulement et qu’un dialogue personnel ne s’instaure pas lors de chaque transaction.

Le lien marchand peut aussi s’incarner dans des relations faussement personnalisées. Celles-ci s’illustrent par exemple dans le « sourire mécanique de la boulangère » qui entoure la transaction (Bourgeois-Gironde, 2020, p. 213) ou les interactions empreintes d’une personnalisation fictive, laquelle forme une caractéristique centrale de la dimension sociale des marchés forains (De la Pradelle, 1996).

Si elles sont bien réelles et qu’elles constituent l’un des ingrédients expliquant l’attachement des consommateurs au marché, les relations interindividuelles et personnalisées constituent, selon Michèle de la Pradelle, un impératif lointain davantage qu’un rapport social effectif. Aussi engagé soit-il, le rapport avec le vendeur ne donne pas lieu à un échange émotionnel ou à un dévoilement de l’intime. En réalité, chacun joue un rôle sur le marché. La franchise, la spontanéité, le naturel sont la norme mais il s’agit plutôt d’un jeu d’acteurs et d’une mise en scène.

« Même dans le cas où le forain ignore tout du client, il a plusieurs moyens de construire fictivement un lien concret à partir de la relation formellement anonyme de l’échange. Le recours à un certain nombre de formules stéréotypées a pour effet de personnaliser la relation (« Et à nous deux maintenant ! ») par référence à ce tiers que constituent les clients en attente (…). La familiarité affichée par le forain n’indique pas qu’il connaît le client, elle lui confère tout simplement la qualité, vraie ou fausse, d’habitué du marché » (De la Pradelle, 1996, p. 298).

Michèle de la Pradelle ajoute que personne n’est dupe de cette mise en scène de l’interconnaissance et de cette « inauthenticité de l’authenticité ». Certes, le client et le vendeur ne se comportent pas de la même façon que dans un supermarché mais la proximité reste factice et les relations, bien que familières sur la forme, restent impersonnelles sur le fond.

Une dernière catégorie regroupe les engagements personnalisés et durables tenus entre le client et le commerçant. Ce type de relation se déploie notamment à l’échelle d’un quartier : la proximité spatiale apparaissant comme une condition favorable de la proximité relationnelle. Le commerce occupe dans ce cas un rôle pluriel. Il est un lieu d’approvisionnement mais aussi un lieu de services personnalisés, allant du conseil au crédit en passant par la livraison, un lieu de diffusion de l’information voire un lieu de rapports amicaux. Cette configuration est particulièrement visible dans le cas des épiceries et supérettes de quartier.

Le chercheur Camal Gallouj s’est notamment penché avec précision sur le cas de l’épicerie traditionnelle marocaine. Jouant un rôle fondamental dans l’approvisionnement des Marocains et l’économie du pays (500 000 entreprises, 1.4 million d’actifs, 80 % du chiffre d’affaires du commerce de détail), l’épicerie indépendante reste un lieu emblématique des quartiers populaires et résidentiels. Si elle s’adresse prioritairement aux consommateurs modestes, elle n’est pas totalement abandonnée par une clientèle plus aisée. L’attachement à ce circuit s’explique par la capacité des commerçants à rendre de petits services, lesquels la différencient de la grande distribution en plein essor. Ces petits liens dépassent la transaction économique et la simple fourniture de produits pour la mise en place de divers arrangements, en particulier au profit des ménages les plus modestes aux capacités de paiement limitées et aléatoires : vente à crédit, prêt d’argent liquide, accord pour des micro-transactions qui nécessitent le reconditionnement des produits (Gallouj, 2021, p. 14-18).

Ces arrangements sont rendus possibles par la confiance réciproque créée par une relation régulière, personnelle et individualisée dans un lieu considéré comme une extension du domicile : « de nombreux consommateurs utilisent l’épicerie comme une arrière-cuisine et peuvent faire leurs courses plusieurs fois par jour en fonction des besoins du moment et des préparations culinaires en cours ». Il n’est d’ailleurs pas rare, précise Camal Gallouj, de « voir des adultes ou plus régulièrement de jeunes habillés en tenue d’intérieur (pyjama assez souvent), venir chercher deux œufs, quelques pincées de sel ou encore un oignon » (p. 20-21). Le traitement spécifique et la bienveillance de l’épicier de quartier se limitent toutefois aux clients réguliers et connus et non à la clientèle de passage (p. 28). Cette proximité relationnelle et cette offre de services très élevée, qui se complètent d’une dimension informationnelle (informations transmises à la clientèle âgée et souvent illettrée), permettent d’expliquer la résistance du petit commerce traditionnel au même titre que la maîtrise des charges d’exploitation et de la masse salariale ; enfants et proches aidant bénévolement l’épicier.

Si le lien social marchand prend plusieurs formes et si la relation personnalisée et durable n’est pas la norme des relations marchandes, les rapports entre les commerçants et les clients forment tous de petits liens concrets, discrets qui fabriquent une « vie extérieure ». Qu’ils soient des « relations de surface » (Augé, 2015, p. 53) ou des relations approfondies et personnelles, ces échanges contribuent à nouer de petites liaisons d’apparence futiles mais essentielles à la cohésion sociale en ce qu’ils nourrissent le besoin de reconnaissance et le sentiment d’appartenance sociales (Laplantine, 2003).

4. Le commerce comme infrastructure sociale

L’exercice auquel nous nous sommes livré visait à expliciter un lieu commun qui s’est réaffirmé depuis la crise sanitaire du Covid-19. En toile de fond, c’est l’envol pris par les ventes en ligne[5] depuis une quinzaine d’années qui encourage élus et organisations professionnelles (fédérations sectorielles, association de commerçants) à souligner les atouts du commerce physique en matière d’animation et d’emploi local. En d’autres termes, plus le commerce en ligne est investi par les consommateurs, plus les fonctions extra-économiques et symboliques du magasin sont rendues visibles sur l’espace public et médiatique.

En prenant le risque de livrer quelques éléments de prospective, il semble évident que la dimension sociale et relationnelle du commerce va continuer à être parasitée par la numérisation des achats. On assiste en effet à une polarisation de l’appareil commercial structurée par deux types d’achat. Le premier type renvoie à un approvisionnement de ravitaillement commun, à une consommation de flux, lesquels sont de plus en plus pris en charge par les services numériques et logistiques. Il s’agit du « fonds de placard », répétitif, complet, livré à domicile à un rythme régulier, quasiment programmable à l’avance par le client ou par l’exploitation de ses données de consommation collectées par l’enseigne. À titre d’illustration, le marché de la livraison à domicile et du drive pris en charge par les grands distributeurs alimentaires s’élève à 11,5 milliards d’euros[6].

Cette consommation numérisée de flux n’est pas propre au domaine alimentaire. La Fédération du e-commerce et de la vente à distance estime qu’Amazon.fr reçoit 37 millions de visiteurs uniques par mois, soit 58 % de la population française, 27 millions pour le Bon Coin, 17 millions pour Vinted.fr et plus de 10 millions pour Shein.

Celle-ci n’est pas non plus dématérialisée et de nouveaux dispositifs investissent les rues (dark-stores, mini-entrepôts, relais-colis) et les commerces physiques (consignes, casiers connectés) (Bouvier & Mohrt, 2023). Ils font ainsi exister une nouvelle proximité marchande individualisée et une « nouvelle relation spatialisée » se noue avec le consommateur (Lebrun, 2024).

En complément de ce premier pôle, le commerce de magasin se maintient, certes difficilement, mais semble s’adresser de plus en plus en plus à une consommation exceptionnelle, à forte dimension symbolique (culture, gastronomie, vin, bio, circuit-court, prêt-à-porter haut de gamme, luxe) pour laquelle le magasin conserve sa légitimité. Celle-ci se fonde sur le conseil, l’expertise. Le commerçant y assure un rôle de prescription, de pédagogie, de curation, d’accompagnement en conformité avec des pratiques de consommation distinctives[7], orientées vers la singularité et l’authenticité (Currid-Halkett, 2017 ; Lipovetsky, 2021).

Les réflexions scientifiques et l’action publique consacrées à l’effritement du lien social et à l’isolement relationnel doivent prendre en considération ces mutations contemporaines du commerce et le lent recul du magasin comme circuit de distribution. Ce que le sociologue Ray Oldenburg désigne comme de « grands et bons endroits » (1989)[8], pour souligner leur capacité à favoriser, au même titre que le café et la bibliothèque, les rencontres et les conversations, constitue un lieu, situé entre le foyer et le lieu de travail, qui est probablement en train de se raréfier en raison de la numérisation et de la domiciliation des achats.

Il convient aussi de souligner qu’en raison des stratégies de montée en gamme déployées par certains distributeurs et artisans, la fréquentation de certains types de commerce et de boutique devient profondément inégalitaire. Cette situation, visible en particulier dans le cœur des grandes villes, prive une bonne part de la population de liens sociaux dans lesquels s’ancrent la transaction.

Face à ces constats, il n’est plus aujourd’hui question d’affirmer sur un mode incantatoire que le commerce est un vecteur du lien social et de l’animation des villes. Il convient plus précisément de mieux intégrer le commerce aux réflexions et aux projets urbains dédiés à la ville durable et inclusive. Contrairement à certains espaces extérieurs comme le parc urbain, l’aire de jeux ou la place, (Zask, 2018), ou à des lieux comme les cafés ou les bibliothèques municipales, la capacité du commerce à jouer un rôle « d’infrastructure sociale » reste en effet peu considérée par les aménageurs. Dans les illustrations du concept « d’infrastructure sociale », élaboré par le sociologue américain Eric Klinenberg – les « lieux qui façonnent notre capacité à interagir avec les autres, qui favorisent les relations de face à face, qui soutiennent les liens sociaux et qui sont, à ce titre, des lieux essentiels à la vie publique et civique », (2020 [2018], p. 1-24 ; 2022, p. 23) –, les commerces sont à peine évoqués[9].

Si sa signification n’en finit pas de s’épaissir (Roseau, 2022), le terme d’infrastructure semble aujourd’hui convenir pour désigner ces lieux et ces espaces. L’infrastructure irrigue, équipe, aménage. Elle est un dispositif interactionnel au sein duquel s’agencent des usages et des pratiques. Elle désigne enfin des dispositifs qui sont encastrés et qui se fondent dans un milieu qu’ils contribuent à modifier (Star, 1999). Les commerces doivent ainsi être perçus comme des infrastructures sociales en ce qu’ils permettent un enrichissement de la vie sociale, une rupture avec l’isolement voire, dans certains cas, un moyen de contrer les processus de ségrégation en favorisant la mixité sociale.

La fabrique urbaine doit par conséquent mieux prendre en compte le commerce comme l’une des infrastructures sociales au service d’une ville durable et inclusive[10], notamment en accompagnant des acteurs qui favorisent la transition consommatoire comme réponse à la crise climatique (alimentation durable pour tous, produits locaux, offre de seconde main, réparation). Il reste enfin à poursuivre les investigations pour examiner les logiques d’appropriation socialement différenciées de ces infrastructures et à veiller à ce que le commerce de chacun soit en même temps un commerce pour tous.

Références bibliographiques :

Augé M., 1992, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, Paris, Seuil, coll. « La librairie du XXèmesiècle ».

Augé M., 2015, Éloge du bistrot parisien, Paris, Payot.

Bourgeois-Gironde S., 2020, « Le sourire de ma boulangère : sur le rôle des expressions faciales dans les transactions monétaires », dans Senik C. (dir.), Crises de confiance, Paris, éditions La Découverte, coll. « Recherches/Fondation pour les sciences sociales », p. 213-230.

Bouvier B. & Mohrt F., 2023, « La recomposition du commerce parisien depuis la crise sanitaire de la Covid-19 : de nouvelles infrastructures pour de nouveaux usages », Métropoles, n°33, DOI : https://doi.org/10.4000/metropoles.10261

Castel R., 2003, L’Insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ?, Paris, Seuil, coll. « la République des idées ».

Chabault V., 2023, « Le renouveau du petit commerce », Postface à Éloge du magasin. Contre l’amazonisation, Paris, Folio, 2023, p. 191-225.

Chabault V., 2020, Éloge du magasin. Contre l’amazonisation, Paris, Gallimard, coll. « Le Débat ».

Chabault V. 2024, Sociologie du commerce, Malakoff, Armand Colin, coll. « U ».

Chantelat P., 2002, « La Nouvelle Sociologie Économique et le lien marchand : des relations personnelles à l’impersonnalité des relations », Revue française de sociologie, 43, 3, p. 521-556.

Coquery N., 2000, La Boutique et la ville. Commerces, commerçants, espaces et clientèles xvie-xxe siècle, Tours, Presses de l’université François-Rabelais, 2000.

Currid-Halkett E., 2017, The Sum of Small Things. A Theory of the Aspirational Class, Oxford, Princeton University Press.

Daumas J-C., 2018, La Révolution matérielle. Une histoire de la consommation France XIXème -XXIème siècle, Paris, Flammarion, coll. « Au fil de l’histoire ».

De La Pradelle M., 1996, Les vendredis de Carpentras. Faire son marché en Provence ou ailleurs, Paris, Fayard.

Fondation de France, 2022, Solitudes 2022. Regards sur les fragilités relationnelles, 52 pages URL : https://www.fondationdefrance.org/images/pdf/2023/solitudes-2022.pdf

Gallouj C., 2021, Le petit commerce traditionnel au Maroc. Résilience et modernité, Paris, éditions Le Manuscrit.

Hummel C. & Wagnières D. 2023, La piscine municipale. Ethnographique sensible d’un commun, Genève, MétisPresses.

Klinenberg E., 2020 [1ère éd. 2018], Palaces for The People. How to Build a More Equal & United Society, London, Vintage/Penguin Random House.

Klinenberg E., 2022, « Les infrastructures sociales et l’avenir de la vie civique », dans Berger M., Grulois G., Moritz B., Van Hollebeke S. (dir.), 2022, La fabrique de l’infrastructure sociale Vol.1, Metrolab Logbook, p. 21-34 URL : https://www.metrolab.brussels/publications/la-fabrique-de-linfrastructure-sociale

Lallement E. & Chabault V., 2023, « La ville marchande en temps de pandémie : ce que la crise du Covid-19 a fait aux mondes marchands urbains », Métropoles, DOI : https://doi.org/10.4000/metropoles.10101

Laplantine F., 2003, De tout petits liens, Paris, Mille et une nuits.

Lebrun N., 2024, « Appréhender la centralité marchande : les modes de centralité », Bulletin de la Société Géographique de Liège, n°81, https://doi.org/10.25518/0770-7576.7105

Lipovetsky G., 2021, Le sacre de l’authenticité, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines ».

Oldenburg R., 1999 [1ère éd. 1989], The Great Good Place. Cafés, coffee, shops, bookstores, bars, hair salons and the other hangouts at the heart of a community, Cambridge, Da Capo Press.

Oldenburg, 2001, Celebrating the Third Place. Inspiring Stories about the “Great Good Places” at the Heart of Our Communities, New-York, Marlowe & Company.

Roseau N., 2022, Le futur des métropoles, Genève, MétisPresses.

Star S. L., 2018 (1999), « L’ethnographie des infrastructures », Tracés, 35, p. 187-206 DOI : https://doi.org/10.4000/traces.8455

Zask J., 2022 [1ère éd. 2018], Se réunir. Du rôle des places dans la cité, Paris, Premier Parallèle, coll. « Poche ».

[1] Le cas de Paris est particulièrement éloquent. Plusieurs centres commerciaux ont éclos ou ont été rénovés dans la capitale (projet Austerlitz, Ateliers Gaité) sans compter ceux désormais abrités dans les gares.

[2] Nous serions en effet bien mal placé pour la rejeter. Notre essai, Éloge du magasin. Contre l’amazonisation (2020, 2023), a été diffusé auprès d’un large public extra-académique. Sa réception, en contexte de crise sanitaire, a notamment été très enthousiaste chez les professionnels du secteur, les élus et les agents publics en charge du commerce qui se sont appropriés la thèse et en ont fait un argument scientifique justifiant leur préoccupation et leur action. Les invitations à participer des rencontres, des tables rondes, à des jurys de prix et à donner des conférences par ce type d’interlocuteurs – pouvoirs publics, chambres consulaires, associations de commerçants, distributeurs – sont aujourd’hui encore nombreuses et régulières. Elles donnent un accès privilégié aux réflexions engagées en faveur d’une action publique – locale et nationale –, et, plus globalement, aux interrogations et au repositionnement stratégique des acteurs du commerce face aux mutations du secteur.

[3] Les données qui vont suivre sont extraites de l’enquête menée au mois de novembre 2021 par l’ObSoCo dans le cadre de son Observatoire du rapport à la proximité.

[4] Pour un développement de cette question, nous nous permettons de renvoyer au chapitre 3 de notre ouvrage (2024).

[5] De 6 % en 2014, les ventes en ligne représentent aujourd’hui 15 % du commerce de détail en valeur. Source : Fédération du e-commerce et de la vente à distance.

[6] Le drive « voiture » représente 88 % du marché, la livraison à domicile 11 % et le drive « piéton » 1 %. Source : Circana. L’auteur remercie une nouvelle fois Emily Mayer pour la transmission régulière de données fondées sur des consommations effectives (données bancaires).

[7] La notion de « distribution ostentatoire » désigne le fait que le choix du circuit de vente devient, au sein des milieux urbains et aisés, un élément statutaire et un critère de définition de son propre mode de vie (Chabault, 2020, p. 157).

[8] Oldenburg consacre les chapitres de son livre aux Biergarten (brasseries de plein-air), aux rues principales américaines (main street), aux pubs britanniques, aux cafés français, aux coffee shops (1989). Dans un autre ouvrage de l’auteur qui passe en revue plusieurs applications du concept de « troisième lieu » (2001), on retrouve une jardinerie, plusieurs cafés, une grande librairie, une église reconvertie en lieu de festival, plusieurs restaurants, une boutique de photos, une salle de sports.

[9] « Commercial establishments can also be important parts of the social infrastructure, particulary when they operate as what the sociologist RayOldenburg called “third places”, places (like cafés, dines, barbershops and bookstores) where people are welcome to congregate and linger regardless of what they’ve purchased”» (Klinenberg, 2020 [2018], p. 16).

[10] Les réflexions sur « l’urbanisme relationnel », lequel intègre les questions de santé mentale aux projets d’aménagement, n’associent pas les espaces marchands aux lieux potentiellement relationnels. L. Van Eeckhout, « « L’urbanisme relationnel » au secours de la solitude des grandes villes », Le Monde, 26.11.2022.

Pour citer cet article :

CHABAULT Vincent , « « Le commerce de proximité, un vecteur de lien social ». Tentative de clarification d’un lieu commun », 5 | 2025 – Commerce et proximité(s), GéoProximitéS, URL : https://geoproximites.fr/ark:/84480/2025/02/22/co-al1/