Women nuclear workers: taking care of yourself, others and the zone.

Misia Forlen

〉Doctorante, Art

〉Programme de recherche et de création artistiques RADIAN

〉Université Le Havre Normandie – ENSA Normandie

〉misia.forlen@laposte.net

〉Article court 〉

Télécharger l'article. 2-2024 Forlen

Mots-clés : Care ; Genre ; Nucléaire ; Mobilité géographique ; Sous-traitance.

Abstract: This article explores care issues connected to working conditions on nuclear plants. The analysis is based on a field study focusing on the accommodation situations of mobilized workers in the Cotentin peninsula, Normandy. The aim is to identify how care practices and places contribute to the structuring of spatial organization of the territory, and to highlight the importance of women’s roles in these environments.

Keywords:Care; Gender; Nuclear industry; Geographical mobility; Subcontracting.

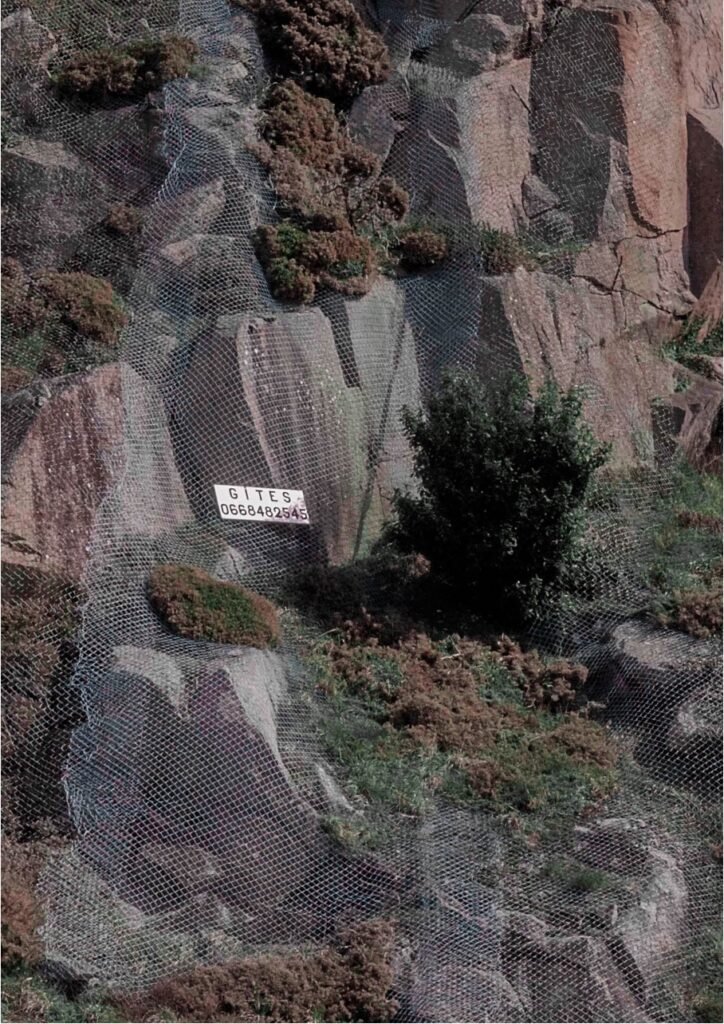

Figure 1 : Offre d’hébergement accrochée à une falaise à proximité de la centrale nucléaire de Flamanville. Photo de l’auteure.

L’organisation de la maintenance du parc nucléaire français repose sur une main d’œuvre essentiellement masculine, contrainte à une importante mobilité géographique. Les grands déplacements conduisent ces travailleurs sous-traitants à rester éloignés de leurs foyers sur de longues périodes, pouvant affecter significativement leurs liens intimes et familiaux (Thébaud-Mony, 2000 ; Ghis Malfilatre, 2016). Cet article propose une réflexion sur les enjeux de care associés au travail nucléaire. L’analyse s’appuie sur une enquête de terrain qui s’est intéressée aux conditions d’accueil de travailleur·euses[1] mobilisé·es dans la presqu’île du Cotentin, en Normandie. Ce territoire présente la particularité de croiser à la fois les trajectoires de « nomades du nucléaire »[2] et d’ouvrier·es du BTP se relayant sur les sites de l’EPR de Flamanville et d’Orano La Hague[3], stabilisé·es plus durablement dans la région.

Au cours de mes immersions, réalisées entre mars 2022 et juillet 2023[4], j’ai séjourné dans différents lieux de vie fréquentés par des travailleur·euses en déplacement : des campings, des parkings (en camion), des gîtes, mais aussi dans un petit appartement situé au-dessus d’un bar du centre bourg, partagé avec la sœur de la gérante. Cette place privilégiée m’a permis de tisser un vaste réseau relationnel sur place. L’approche ethnographique a été enrichie par des entretiens plus approfondis et répétés, menés auprès de 21 femmes et 14 hommes. Lors des observations et des échanges, une attention particulière a été portée aux problématiques de genre. L’intention est de mettre en lumière la manière dont des lieux et des actes de soin contribuent à structurer l’organisation spatiale du territoire, et de souligner la place des rôles féminins dans ces espaces.

Habiter un territoire abîmé

Le Cotentin présente la plus forte concentration nationale d’industries à vocation nucléaire (Zonabend, 1989), avec l’implantation de l’Arsenal de Cherbourg (1964), de l’usine de retraitement et de stockage des combustibles nucléaire de la Hague (1966) et de la centrale nucléaire de Flamanville (1985). La présence historique de ces complexes industriels implique le recours intensif au travail détaché et à la sous-traitance. Des milliers d’ouvrier·es gravitent entre les différents sites pour réaliser des activités de maintenance des réacteurs ou œuvrer sur les différents « grands chantiers », comme celui de l’EPR démarré en 2007. Les profils de ces travailleur·euses sont variés : employé·es sous différents contrats etstatuts, de différentes nationalités (UE et hors UE), présent·es sur des périodes pouvant aller de quelques semaines à une dizaine d’années. Dans cette zone globalisée où s’instaure une grande porosité entre les emplois et les secteurs, on entend souvent dire « qu’ici, il y aura toujours du travail ! ».

Cet environnement profondément nucléarisé sur lequel pèse la catastrophe de Fukushima, renvoie à une certaine toxicité du paysage et entre d’emblée en écho avec les pensées écoféministes ancrées dans les luttes antinucléaires. Comme l’exprime l’écrivaine Xavière Gauthier, qui a passé sa jeunesse dans le Cotentin : « Domination des femmes et domination de la nature sont une seule et même répression, celle du capitalisme qui s’approprie le vivant. » (Gauthier et al., 2022). Les proximités entre les violences perpétuées par l’exploitation des corps des femmes et celles des ressources, encouragent l’adoption d’un positionnement féministe comme outil de regard et de réflexivité méthodologique (Clair, 2016) pour interroger l’habitabilité de ce territoire.

La présence d’une main d’œuvre massive, sur des temps plus ou moins longs, engendre une importante pression foncière, les prix des locations saisonnières et des gîtes augmentant de manière fulgurante. Une partie des ouvrier·es est alors logée dans des campings, pour certains gérés par les entreprises sous-traitantes elles-mêmes, via la création d’une Association Inter-Entreprises (AIE). Les mobil-homes et les caravanes constituent une forme de logement ouvrier contemporaine, parfaitement intégrée à la sphère du travail. Si les conditions d’accueil de ces travailleur·euses demeurent particulièrement invisibilisées, qu’en est-il de la connaissance des tâches assignées à certaines femmes, en lien direct avec le fonctionnement de ces installations ?

Agentes de nettoyage, gardiennes et facilitatrices de zone

Nombre de femmes sont ainsi sollicitées par leurs employeurs, à l’image d’Helena, facilitatrice de zone sous contrat portugais : « On m’a demandé de trouver des campings pour les nouveaux ouvriers qui arrivent. Ça parait normal parce que je suis la seule femme de la boîte. Payée pour ça ? On ne m’a même pas dit merci ! » La dévalorisation de certaines tâches assignées à des salariées femmes s’explique par le fait que leur travail « est souvent assimilé au travail domestique [et] que les compétences y sont considérées comme « naturelles » et non professionnelles » (Simonet, 2024).

Les femmes rencontrées mentionnent souvent le fait de devoir aider leurs collègues hommes à remplir des documents administratifs, rédiger des C.V., prendre des rendez-vous médicaux, acheter des médicaments, appeler, traduire, écouter… Ces petites attentions et actes discrets participent à améliorer la vie quotidienne des ouvriers sur place et, de ce fait, au bon fonctionnement des activités des entreprises. Elles peuvent découler d’une demande des employeurs ou d’initiatives personnelles. « Pendant le covid, c’est Amélia et moi qui faisions les tests sur les gars pour éviter les contaminations. Les entreprises n’avaient rien mis en place ! » Ces compétences renvoient souvent à des expériences professionnelles passées, la quasi-totalité de ces femmes ayant déjà occupé des postes de soin. « Au Portugal, j’étais aide-soignante. C’est mon métier de cœur ! Mais je faisais les 3×8, 6j/7, pour 650 euros. Le réacteur, c’est ce qui m’a permis de sortir de la misère et de profiter de ma famille. » La première entrée « sur site » se fait d’ailleurs bien souvent via des métiers liés au nettoyage industriel avant d’évoluer vers d’autres types de professions, moins féminisées et mieux rémunérées, vécu dans le parcours comme une chance et un moyen d’émancipation.

Dans ce milieu particulièrement sujet aux risques professionnels (Thébaud-Mony, Ibid ; Fournier, 2012), l’espace du travail constitue « un monde d’hommes » où les codes de virilité masculine et hétérosexuelle sont encouragés (Dagget, 2023). Pour tenir sa place et conjurer les inégalités spatiales qui se dessinent, il faut sans cesse négocier avec sa féminité : « Sur le chantier, je suis un homme ! Je ne peux pas être trop gentille, sinon je ne me ferai plus respecter. Je ne me maquille pas, j’accroche mes cheveux, j’ai des bottes de soudeur… Il y a juste mes ongles que je fais, c’est mon côté féminin ! », raconte Joana, sous-traitante de nationalité portugaise, récemment embauchée sous contrat français pour coordonner la sécurité.

Les préoccupations et problèmes rencontrés dans l’espace professionnel débordent souvent dans la sphère privée. Même si le soin dispensé n’est pas toujours vécu de manière négative, il conduit parfois à des burn-out. Sandrine, intérimaire résidant dans l’un des campings, s’est retrouvée en arrêt maladie pendant plusieurs semaines : « Ici, ils sont sans leur famille, on fait un peu leur maman ! Ça ne me dérange pas de faire ça, mais en rentrant à la maison, je continue à penser aux problèmes de la journée… »

Les frontières du care, entre éloignements géographiques et proximités affectives

Sur le chantier, la présence des femmes reste rare. « Je n’ai jamais croisé de femmes parties en déplacement pendant que le mari reste à la maison. La société n’est pas prête ! » C’est l’expérience qu’a vécu Mathilde, intérimaire sur le site de la Hague qui s’est séparée de son compagnon car il refusait qu’elle parte en déplacement. Elle me dit un jour : « Tu sais ce qui serait intéressant à voir aussi dans le déplacement ? Le point de vue des femmes qui restent à la maison. C’est pas facile tous les jours… »

Comme l’explique la sociologue Marie Ghis Malfilatre, qui s’est intéressée au vécu des conjointes de nomades du nucléaire : « S’il est d’abord perçu comme un moyen pour « faire famille » dans de bonnes conditions matérielles, le travail nucléaire provoque aussi une usure des proches. » Léa, dont le mari est échafaudeur en zone contaminée, m’explique qu’elle préfère s’organiser « comme s’il n’était pas là ». Elle travaille à mi-temps dans une maison de santé pour avoir le temps de s’occuper de leurs enfants. Le sacrifice d’un salaire à taux plein est « compensé » par les indemnités de déplacement et les primes de risque touchées par son mari. « Un jour, il n’a pas pu se rendre sur un site parce qu’il gardait nos enfants. Son patron lui a dit : tu n’as pas une femme pour s’occuper de ça ? » La forte disponibilité géographique nécessite le travail domestique féminin (Federicci, 2019), assuré par les compagnes des travailleurs. Explorer la manière dont les dynamiques de genre[5] sont à l’œuvre dans l’industrie nucléaire permet ainsi d’éclairer d’autres rouages indispensables à l’exploitation du capitalisme patriarcal (Runyan, 2018).

Pour contrer la précarité émotionnelle causée par l’éloignement des familles, c’est dans les cafés et les bars populaires que se tissent des amitiés et des solidarités. L’un de ces bars, haut lieu de rencontre entre locaux et ouvriers en déplacement, est particulièrement apprécié pour l’ambiance chaleureuse et familiale que sa gérante Nathalie parvient à recréer. « C’est un lieu de vie ici ! » Sa place est cruciale dans le bien-être et le maintien des hommes sur place. L’établissement s’apparente à un lieu de soin, partie prenante de la vie de chantier. « Je ne fais finalement pas un travail très différent que quand j’étais aide-soignante… On est coincées derrière le bar, à écouter leurs problèmes, on devrait être remboursées par la sécurité sociale ! »

Cette organisation spatiale du care passe aussi par d’autres lieux, moins visibles ou évidents : dans le bar après sa fermeture, derrière un mobil-home à l’abri des regards, dans une voiture garée face à la mer, dans un petit salon d’esthétique le temps d’une manucure… Dans ces espaces et ces moments « entre filles », des récits de violences – verbales, physiques, sexuelles – m’ont systématiquement été racontés, les traces que tout cela laisse sur le corps et dans l’esprit, le parcours qui a été fait pour pouvoir, à nouveau, reprendre soin de soi.

Références bibliographiques :

Clair I., 2016, « Faire du terrain en féministe », Actes de la recherche en sciences sociales, 213, 66-83. https://doi.org/10.3917/arss.213.0066

Daguet C., 2023, Pétromasculinité. Du mythe fossile patriarcal aux systèmes énergétiques féministes, Wildproject.

Federici S., 2019, Le capitalisme patriarcal, La fabrique.

Fournier P., 2012, Travailler dans le nucléaire : enquête au cœur d’un site à risques, Armand Colin, coll. « Sociétales ».

Ghis Malfilâtre M., 2016, « L’impossible confinement du travail nucléaire. Expérience professionnelle et familiale de salariés sous-traitants exposés à la radioactivité », Travail et emploi, 147, 101-124. https://doi.org/10.4000/travailemploi.7202

Gauthier X., Houdart S., Cambourakis I., 2022, Retour à la Hague – Féminisme et nucléaire, Cambourakis, coll. Sorcières.

Runyan A.-S., 2018, « Disposable waste, lands and bodies under Canada’s gendered nuclear colonialism »,International Feminist Journal of Politics, 20:1, 24-38. https://doi.org/10.1080/14616742.2017.1419824

Simonet M., 2024, L’imposture du travail : Désandrocentrer le travail pour l’émanciper, 10/18.

Thébaud-Mony A., 2000, L’industrie nucléaire. Sous-traitance et servitude, Inserm/EDK.

Zonabend F., 2014, La Presqu’île au nucléaire: Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima… et après ?, Odile Jacob.

[1] Bien que les femmes constituent une minorité sur les sites nucléaires, l’analyse proposée s’attache à visibiliser leur présence, d’où le recours à l’écriture inclusive.

[2] Nom par lequel s’identifient les travailleurs sous-traitants en charge de la maintenance des réacteurs.

[3] Anciennement Areva.

[4] Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’une thèse intitulée « Habiter la zone », développée au sein du programme de recherche-création RADIAN (Recherche en Arts, Design, Innovation, Architecture en Normandie).

[5] Mais aussi de race et de classe, bien que ces aspects soient peu développés dans cet article.

Pour citer cet article :

FORLEN Misia « Travailleuses du nucléaire : prendre soin de soi, des autres et de la zone. », 2 | 2024 – Le care : une notion des proximité(s) ?, GéoProximitéS, URL : https://geoproximites.fr/ ark:/84480/2024/06/01/care-ac20/