Constructing the notion of proximity: the theme of wind power in the “Cahiers citoyens”

Laurence Jolivet

〉Chercheure en Sciences de l’Information Géographique

〉Université Gustave Eiffel, ENSG, IGN

〉UMR LASTIG

〉laurence.jolivet@ign.fr

Catherine Dominguès

〉Chercheure en Traitement Automatique des Langues pour la Cartographie.

〉Université Gustave Eiffel, ENSG, IGN

〉UMR LASTIG

〉catherine.domingues@ign.fr

Matilde Monnier

〉Chargée de projets scientifiques internationaux

〉Agence Nationale de la recherche

〉matildemonnier@gmail.com

Sabine Ploux

〉Chargé de recherche au CNRS, HDR

〉Centre d’analyse et de mathématique sociales (UMR 8557)

〉Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

〉sabine.ploux@ehess.fr

〉Article long 〉

Télécharger l'article. 4-2024 Jolivet & al.

Résumé : Dans les représentations de l’éolien, les infrastructures, existantes ou planifiées, sont qualifiées comme étant “trop proches” des lieux de vie. Dans la loi, la proximité est mesurée par une distance métrique qui impose au moins 500 m entre mât éolien et habitation. La proximité aux installations éoliennes combine pourtant plusieurs traits, notamment construits sur les nuisances causées par les installations et sur leurs conséquences réelles ou imaginées. Nous proposons d’interroger la proximité à l’éolien dans le corpus des Cahiers citoyens, une consultation citoyenne mise en place entre décembre 2018 et mars 2019, consécutivement au mouvement des Gilets jaunes. Une première hypothèse d’analyse est que l’évocation de l’éolien dans les contributions du corpus dépend de la commune de dépôt. L’étude sur l’ensemble des Cahiers montre que l’éolien est relativement davantage mentionné dans les communes rurales et dans les communes à très faible distance, moins de 2 km, ou éloignées, entre 30 et 50 km, d’installations éoliennes existantes ou en projet. L’étude des cahiers charentais confirme ce résultat à l’échelle de la Charente. Notre deuxième hypothèse porte sur la construction de la proximité à l’éolien en tant que notion agrégée constituée de différents traits définis dans la littérature et dont la trace figure dans les contributions. Une analyse sémantique a mis en évidence trois principaux thèmes qui composent la proximité à l’éolien : les perceptions visuelles et sonores des mâts et les conséquences sur le paysage et le cadre de vie, les opinions à propos du fonctionnement du marché de l’éolien et les questions sur la place de l’éolien dans la transition énergétique. La lecture des Cahiers charentais a permis d’enrichir la définition de la proximité en recensant les arguments formulés localement en faveur ou contre l’éolien.

Mots-clés : Cahiers citoyens, éolien, proximité, analyse sémantique, corpus manuscrit

Abstract: In the social representation of wind power, existing or planned infrastructures are described as being “too close” to living places. In the French law, the proximity is measured based on a metric distance of at least 500 m between a wind tower and a dwelling. However, this proximity combines a number of features, including those constructed on the nuisance caused by the turbines and their real or imagined consequences. We propose to examine the theme of wind power within the corpus of the Cahiers citoyens, which is a citizen consultation set up between December 2018 and March 2019 following the Yellow Vests Protests. The first hypothesis leading our study is that the mention of wind power in the contributions of the corpus are related to the municipalities in which they were deposited. The analysis of the whole Cahiers shows that wind power is mentioned relatively more in rural municipalities and in municipalities at a very short distance, less than 2 km, or at an intermediate distance, between 30 and 50 km, from existing or planned wind farms. A focus on the contributions in Charente supports this result for the Charente department. Our second hypothesis concerns the construction of the proximity to wind power as an aggregated concept of several traits identified in the literature and which can be found in the contributions. A semantic analysis highlighted three main themes which compose this proximity: visual and sound perceptions of the wind towers and the consequences for the landscape and the living environment, opinions about how the wind energy market works and questions about the place of wind energy in the energy transition. Reading the Cahiers in Charente enabled us to enrich the definition of proximity by listing the local arguments written in favour or against wind power.

Keywords: Cahiers citoyens, wind energy, proximity, semantic analysis, handwritten corpus

Introduction

Le gouvernement français, à la suite de l’ADEME (2022), considère que l’énergie éolienne est nécessaire pour “décarboner le mix énergétique français”, même si sa part est encore limitée en France. En 2021, “le bouquet énergétique primaire réel de la France se compose de 40 % de nucléaire, 28 % de pétrole, 16 % de gaz naturel, 14 % d’énergies renouvelables et de déchets et 2 % de charbon”[1]. La même année, l’étude “Les Français et l’énergie éolienne” (Lévy et al., 2021) réalisée par Harris Interactive révèle que la perception positive des éoliennes est nettement majoritaire (73 % des Français ont une bonne image de l’énergie éolienne), et de manière encore plus marquée pour les personnes résidant à moins de 10 km d’un parc éolien (80 % ont une bonne image et 89 % jugent le développement de l’éolien nécessaire). Cependant, les riverains qui vivent très proches des éoliennes (moins de 5 km, voire moins de 2 km de distance entre éolienne et habitation, ou qui ont une vue directe sur au moins une éolienne) ne font pas l’objet d’un traitement spécifique alors que les retombées financières positives de l’installations d’éoliennes sont le plus souvent limitées à la commune d’implantation. L’ADEME[2] note que “les sujets liés à la perception de l’éolien sont récurrents dans le débat public” et que les “situations conflictuelles rencontrées sur le terrain occupent une place médiatique très importante et se cristallisent autour de sujets qui peuvent être difficiles à objectiver (impact paysager, perception de gêne visuelle et de bruit…)”. Ainsi, un contraste existe dans le débat public entre une approbation de principe de la production d’énergie éolienne et les controverses récurrentes qu’elle suscite. L’acceptation ou le rejet, des projets éoliens et des changements qu’ils induisent (modifications des paysages, fonctionnement local du marché de l’énergie) ne sont pas unanimes dans la société française (Hamman, 2022 ; Nadaï et al., 2013). Différents motifs d’inquiétude ou d’opposition ont été relevés.

À l’échelle du territoire national, la population française est historiquement davantage pronucléaire plutôt que tournée vers les énergies renouvelables, et l’écologie est moins politique que dans d’autres pays comme l’Allemagne (Meyer, 2017). Localement, les installations éoliennes modifient en particulier les territoires ruraux (Nadaï et al., 2013), où les habitants déplorent la présence des parcs éoliens. Les habitants des zones concernées intègrent la présence des installations éoliennes à leur espace vécu et pointent des nuisances visuelles et sonores qui engendrent des conséquences, réelles ou imaginées : diminution de la qualité de vie, problèmes de santé, perte de valeur du bâti, etc. (ACME, 2011 ; Villey-Migraine, 2004). S’ajoutent les préoccupations écologiques concernant les conséquences des éoliennes sur les espèces animales et végétales ainsi que sur les milieux (Barré et al., 2023 ; Itty et Duriez, 2017 ; Heitz et Jung, 2017).

Concernant l’essor économique, le développement de l’énergie éolienne peut constituer une opportunité de prospérité économique régionale mais cette opportunité est aussi soumise aux marchés nationaux et étrangers. En effet, les parcs peuvent appartenir à des sociétés privées, par exemple des fonds de pensions étrangers avec actionnaires, à des collectivités publiques ou à des collectifs citoyens (Fodor, 2016). La préservation d’activités économiques locales comme le tourisme (Devanne et Fortin, 2011) pose aussi question. L’acceptation des nouveaux paysages éoliens réside dans l’articulation entre institutions et communautés locales incluant les citoyens, et pouvoir central (Nadaï et al., 2013). Pourtant, la mise en place de démarches participatives intégrant des acteurs locaux est peu développée concernant les projets éoliens (Fortin et al., 2010).

Face à la multiplicité des questions posées par les personnes concernées par l’implantation d’équipements éoliens, la loi se polarise sur la notion de distance métrique minimale, et fixe la distance minimale entre éolienne et lieux de vie à 500 mètres[3]. Notre travail vise à analyser la notion de proximité à la production de l’énergie éolienne, en confrontant les arguments évoqués dans la littérature scientifique avec des opinions citoyennes. Pour cela, nous proposons de rechercher et d’analyser les commentaires, propositions et opinions relatifs à l’éolien (production d’énergie éolienne, implantation d’éoliennes, mise en place d’infrastructures éoliennes, etc.) dans un corpus de contributions citoyennes. Les Cahiers citoyens constituent un corpus de ce type. Il a été collecté entre décembre 2018 et mars 2019, dans le cadre du Grand Débat National (GDN, https://granddebat.fr/) mis en place par le président Macron comme une des réponses à apporter au mouvement des Gilets Jaunes ; une présentation du corpus figure dans Dominguès et al. (2024).

Pour ce travail, notre hypothèse est double. D’une part, le contenu des contributions dépend de leur lieu d’expression et notamment de la localisation relative aux installations éoliennes. D’autre part, la proximité par rapport à l’éolien apparaît dans la littérature comme une notion agrégée ; il est possible d’identifier dans l’expression citoyenne les différents traits perceptifs, émotionnels, techniques, etc. qui la composent. Notre approche est contrastive : elle contraste des contributions sélectionnées selon différents critères géographiques (France entière, zone spécifique) et linguistiques (recherche de mots appartenant au champ sémantique de l’éolien). La méthode proposée et les outils s’inscrivent dans le domaine du traitement automatique des langues (TAL) et de la géographie. Il s’agit d’une analyse de corpus à l’aide d’outils linguistiques symboliques et statistiques et d’une analyse spatiale qui confrontent le contenu des contributions et les installations éoliennes.

La section suivante (section 2) est consacrée à la présentation du corpus de travail et de la méthode. Les contributions évoquant l’éolien sont étudiées par rapport aux caractéristiques de leur lieu d’expression en section 3. Les thèmes et arguments associés à l’éolien sont identifiés en section 4. Une discussion est proposée en section 5 sur les lieux d’expression et sur la notion de proximité à l’éolien telle qu’évoquée dans les Cahiers, ainsi que sur une mise en perspective des Cahiers dans les analyses de contributions citoyennes. Conclusions et perspectives sont en section 6.

1 Des contributions citoyennes pour analyser la proximité aux éoliennes

Les Cahiers citoyens constituent une ressource singulière et précieuse pour l’analyse de l’expression citoyenne parce que les commentaires et les sujets développés sont libres (section 2.1) et les contributions sont localisées (section 2.2). La méthode proposée (section 2.3) s’appuie sur ces deux caractéristiques.

1.1 Les Cahiers citoyens : un corpus de contributions libres

Le 8 décembre 2018, une consultation citoyenne est mise en place dans le cadre de l’opération “Mairie ouverte” par les maires des zones rurales comme une des réponses à apporter au mouvement des Gilets Jaunes. Ces Cahiers de doléances et de propositions, sur support papier, sont mis à disposition du public majoritairement dans les mairies, mais aussi sur les ronds-points, dans les hôpitaux, les prisons, etc. et complétés sans aucune limitation ni consigne. Ainsi, ils contiennent des contributions libres en termes de thèmes abordés, de longueur (de quelques mots à plusieurs pages), de format (lettre, éventuellement signée, adressée au maire, au président de la République ; paragraphe non adressé ; liste à puces ; courriel adressé à la mairie, imprimé et collé dans le cahier ; pétition ; etc.), de type de graphie (manuscrite, dactylographiée, mixte) même s’ils sont nativement constitués de documents manuscrits, et de mise en forme typographique (utilisation expressive du gras ou du souligné, du contraste entre majuscules et minuscules, de la disposition dans la page de certains blocs de texte).

En janvier 2019, la mise en place de cette consultation citoyenne prend une autre tournure. Le gouvernement installe le GDN qui propose à la fois une plateforme numérique (donc dématérialisée et localisée par un code postal déclaratif) organisée en quatre thèmes et des supports matériels localisés dans des lieux publics, les Cahiers citoyens. Dans ce contexte, certains Cahiers de doléances et de propositions ont conservé leur statut et ont été gérés par les Mairies, tandis que d’autres ont été convertis en Cahiers citoyens et intégrés à leur processus de collecte et de traitement (Dominguès et al., 2024) ; ainsi le nombre total de Cahiers citoyens est considérable : 20 152. Après diverses opérations de collecte, numérisation, océrisation, vérification manuelle, réalisées par différents acteurs sous l’égide des Archives nationales et de la Bibliothèque nationale de France, le contenu des Cahiers citoyens constitue un corpus textuel (dorénavant CC), au format numérique et segmenté en 225 224 contributions pour un total de 50 080 638 mots simples[4]. Ces contributions permettent d’étudier avec quelle importance et de quelle manière le thème de l’éolien est abordé de manière spontanée dans une consultation citoyenne non ciblée.

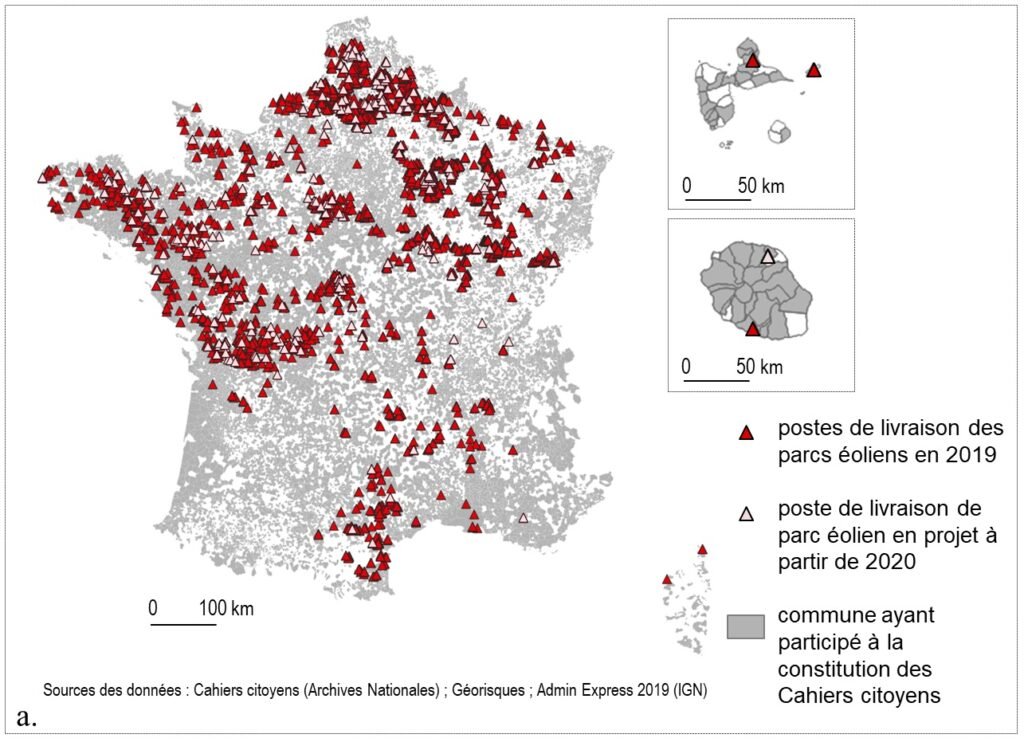

1.2 Les Cahiers citoyens : un corpus localisé à rapprocher des données de l’éolien

Le processus de collecte prévoyait de rassembler en mairie les Cahiers citoyens de la commune correspondante. À ce titre, l’expression dans les Cahiers peut être qualifiée d’expression de proximité car le fait de déposer une contribution dans une mairie (et non dans une autre) témoigne d’un attachement géographique ou émotionnel au lieu de dépôt. Les contributions héritent des métadonnées associées au Cahier auquel elles appartiennent. Les Cahiers ont ainsi pu être localisés à la commune, repérée par son code INSEE[5] et son code postal ; au total, 17 014 communes ayant contribué sont identifiées par leur code INSEE. Ce nombre inclut les Cahiers ouverts mais vides de contributions. La carte 1.amontre la répartition assez régulière de ces communes sur l’ensemble du territoire français.

Par ailleurs, les données localisées concernant les installations éoliennes en France sont disponibles sur les sites institutionnels. Les parcs éoliens réalisés ou en cours sont situés à la commune, et les aérogénérateurs et les postes de livraison des parcs sont géoréférencés sur le site Géorisques[6]. En 2019, à la date d’écriture des Cahiers citoyens, 10 013 aérogénérateurs sont recensés sur le territoire français avec des dates de mise en service à partir de 1999. 2 039 communes contiennent un ou plusieurs aérogénérateurs, au plus 41 pour la commune de Cambon-et-Salvergues dans l’Hérault. Les postes de livraison des parcs éoliens en 2019, réalisés à cette date (4 181) ou en projet (626), sont superposées aux communes ayant contribué aux CC dans la carte 1.a. Les postes de livraison donnent une indication de la répartition spatiale des installations éoliennes car ils sont les nœuds de raccordement de toutes les éoliennes du parc avant que l’électricité ne soit injectée dans le réseau public. Leur répartition n’est pas homogène car dépend de conditions climatiques (comme la force et la régularité des vents) et géographiques (comme l’altitude ou la planéité du terrain), mais aussi de conditions sociales et politiques comme le foncier disponible, les choix des élus, l’acceptation des habitants qui peuvent mettre en place des recours contre les décisions d’implantation (Patinaux, 2023 ; Pierre, 2015). Le nombre d’aérogénérateurs, qui sont liés aux postes de livraison, peut être ventilé selon les sept types de commune définis par l’INSEE (présentés en 2.3). Ainsi, les communes des types correspondant à de faibles densités sont celles ayant le plus d’installations éoliennes sur leur territoire : 8 % pour le type rural à habitat dispersé et 6 % pour les types rural à habitat très dispersé et bourgs ruraux alors qu’à 3 % pour les petites villes et autour de 1 % pour les trois types les plus denses ceintures urbaines, centres urbains intermédiaires et grands centres urbains (graphique 1.b). Cette répartition est cohérente avec celle décrite par Nadaï et al. (2013) pour les énergies bas carbone : déployées dans des espaces ruraux et de façon peu centralisée.

Figure 1 : Distribution spatiale des installations de l’éolien en France et participation aux Cahiers citoyens : a. les postes de livraison des parcs éoliens réalisés ou en projet, ainsi que les communes ayant participé à la constitution de Cahiers ; b. les pourcentages (notés dans le graphique) des communes avec au moins une éolienne sur leur territoire par rapport à toutes les communes françaises, ventilées selon le type INSEE.

1.3 Méthode d’analyse des contributions des CC

La méthode vise à identifier, dans les contributions, comment la notion d’éolien est évoquée et à quels éléments elle est associée. La méthode proposée est contrastive parce qu’elle compare les contributions en fonction des caractéristiques de leurs lieux de dépôt et vérifie si les opinions exprimées dépendent ou non de la proximité à des implantations éoliennes, à la fois dans la fréquence d’évocation et dans les thèmes associés. Elle s’appuie sur une ressource terminologique construite ad hoc, le champ sémantique de l’éolien, et sur une grille d’analyse spatio-temporelle.

Champ sémantique de l’éolien Il rassemble les termes qui, dans les CC, se rapportent à l’éolien. Il contient d’une part les termes permettant de désigner une installation éolienne, rassemblés sous le lemme éolien : les lemmes éolien (en tant que nom et aussi adjectif comme dans énergie éolienne), éolienne (nom, comme dans champ d’éoliennes) et aérogénérateur (nom). D’autre part, il est élargi aux termes co-occurrents dans le corpus et à leurs synonymes afin d’obtenir un ensemble varié lexicalement, sans y ajouter de connexions sémantiques absentes du corpus des CC. Les termes peuvent être simples ou composés, et de nature grammaticale différente (nom, adjectif, verbe, etc.). Pour tenir compte des coquilles contenues dans les contributions et des erreurs de transcription, des formes ont été ajoutées, obtenues en supprimant tout ou partie des signes diacritiques comme dans eolien ou aérogenerateur. Le champ sémantique compte environ 800 termes, organisés manuellement en dix sous-thèmes inspirés de ceux proposés par Fodor (2016) : fiscalité, paysage, environnement, fonctionnement, énergie, nuisance, acteur, argumentation et interactions, administratif, proximité. Ainsi construite, cette ressource produit déjà une analyse des thématiques liées à l’éolien dans le corpus.

Grille d’analyse spatio-temporelle L’unité spatiale minimale d’étude est celle de la localisation des Cahiers, c’est-à-dire la commune. La temporalité de l’étude a été définie de manière à être cohérente avec les Cahiers ; elle tient compte de la localisation des installations éoliennes en 2019, de son historique et des projets connus à cette date.

Puisque les contributions des Cahiers sont spatialisées et les installations éoliennes localisées, il est possible de contextualiser contributions et installations éoliennes en les inscrivant dans la description des territoires données par :

- le découpage administratif de la France, les sources étant la base Admin Express de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) et le Code officiel géographique (COG) de l’INSEE ;

- les sept types définis par l’INSEE, correspondant à un gradient de densité d’habitants et de leur répartition dans la commune. Les types vont de 1 rural à habitat très dispersé qui correspond à la densité la plus faible à 7 grands centres urbains pour la densité la plus élevée ;

- les zones protégées et réglementées disponibles sur le site de l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) ;

- la démographie du territoire s’appuyant sur les données publiées par l’INSEE.

Deux zones d’étude ont été définies : le territoire français et le département de la Charente, la première incluant la seconde. L’étude France entière (sur la totalité des Cahiers) permet d’obtenir une vision globale de l’évocation du thème de l’éolien et des éléments associés. L’étude restreinte à un département offre la possibilité d’intégrer un contexte territorial local à la présence d’éoliennes et d’affiner l’interprétation de l’évocation du thème par la lecture des Cahiers. La Charente a été choisie parce qu’elle est un des départements qui cumulent l’évocation de l’énergie éolienne (8 % des communes du département concernées) et l’implantation d’aérogénérateurs (13 % des communes).

2 Les lieux où l’éolien est évoqué

Cette partie s’attache à interroger la première hypothèse : le contenu des contributions dépend de leur lieu d’expression et notamment de la localisation relative aux installations éoliennes. Les contributions contenant une ou plusieurs occurrences du lemme éolien (dorénavant, et comme indiqué précédemment, cette expression rassemble l’ensemble des formes correspondant au lemme éolien en tant que nom et adjectif, aux lemmes éolienne et aérogénérateur en tant que noms) ont été extraites et localisées ; les communes correspondantes ont été caractérisées selon la typologie de l’INSEE fondée sur la densité (section 3.1). La relation entre l’importance numérique de la mention de l’éolien et la proximité aux installations éoliennes est étudiée dans la section 3.2. La section 3.3 se concentre sur l’évocation de l’éolien en Charente en lien avec la description du territoire.

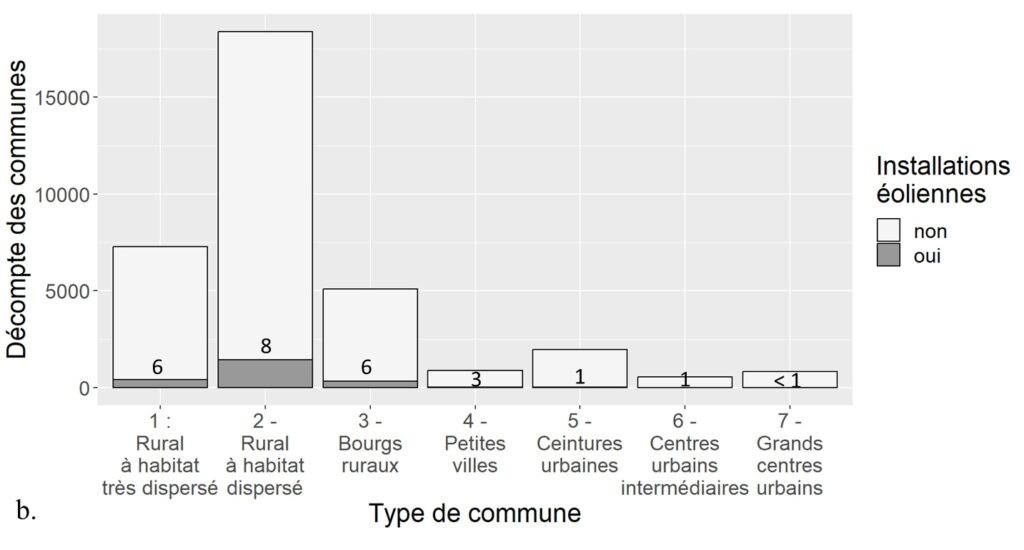

2.1 Extraction et localisation des contributions mentionnant l’éolien

7 323 occurrences du lemme éolien ont été décomptées dans 3 909 contributions localisées dans 2 290 communes, soit 7 % des 34 970 communes françaises en 2019, auxquelles il faut ajouter les communes non renseignées par le code INSEE (64 occurrences réparties dans 32 contributions). Le terme aérogénérateur est moins utilisé car il ne représente que 142 occurrences. L’importance du thème dans les contributions et les communes peut être analysée quantitativement par la fréquence d’emploi des formes : chaque contribution contient en moyenne 3 608 mots (entre 2 et 178 203, médiane à 1 270) parmi lesquels les formes ont une fréquence moyenne d’une occurrence pour 5 887 mots (médiane à une occurrence pour 3 158 mots). Le lemme éolien est ainsi peu utilisé dans le corpus. Concernant sa répartition spatiale, la moyenne d’utilisation est de trois occurrences par commune (médiane à une occurrence), avec au maximum 359 occurrences dans une commune et 53 contributions dans une autre commune. La carte en figure 2 montre que l’utilisation du lemme éolien n’est pas cantonnée à certaines zones géographiques : toutes les régions et tous les départements sont concernés. Cette utilisation peut être plus marquée localement avec des nombres d’occurrences élevés, par exemple dans le long de la vallée du Rhône et au centre de l’Aquitaine.

Figure 2 : Le nombre d’occurrences du lemme éolien (englobant les lemmes d’éolien, éolienne et aérogénérateur) par commune.

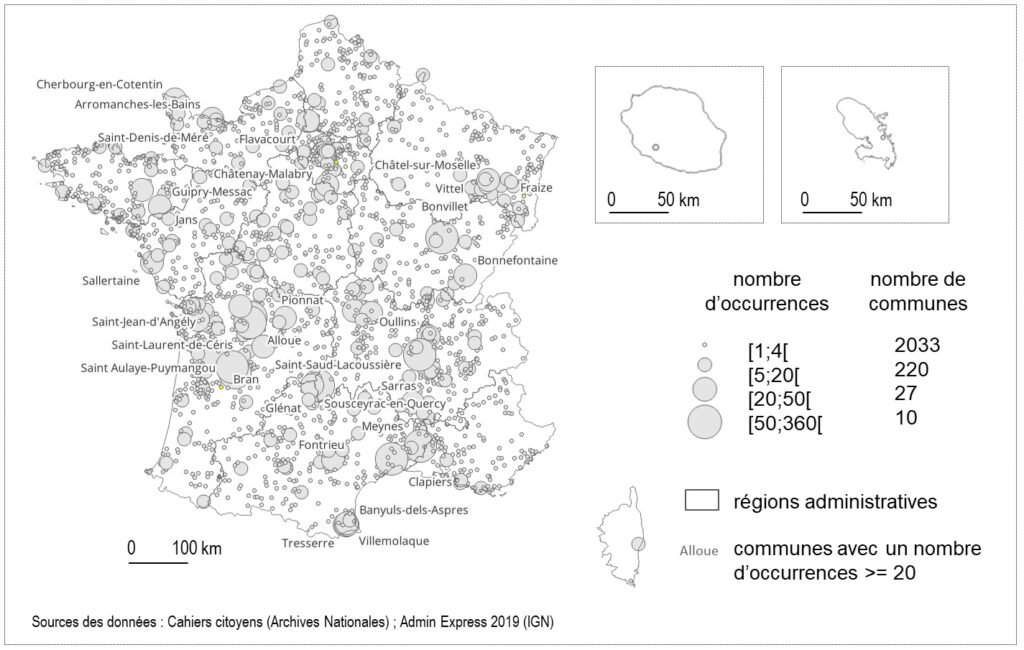

Les 2 290 communes évoquant l’éolien dans leurs Cahiers sont caractérisées selon les critères de densité de l’INSEE. Le graphique 3 représente les ratios par commune du nombre de contributions sur le nombre de contributions mentionnant l’éolien : plus la densité de la commune augmente, moins la mention de l’éolien est importante. Parmi les communes de type 1 rural à habitat très dispersé, la moitié contient au moins une contribution sur cinq mentionnant l’éolien, alors que parmi les communes de type 7 grands centres urbains, il n’y en a que 2 % qui compte au moins une contribution sur cinq mentionnant l’éolien. Tous types confondus, c’est la commune de St-Étienne (de type grands centres urbains) qui évoque le moins le thème de l’éolien avec une contribution sur les 891.

Figure 3 : Mise en perspective des contributions mentionnant l’éolien avec l’ensemble des contributions : par commune, ratios du nombre de contributions sur le nombre de contributions mentionnant l’éolien. Plus la densité de la commune augmente, moins la mention de l’éolien est importante, exception avec les types 4 et 5 dont l’ordre des courbes est inversé.

2.2 Relation entre proximité et mention des installations éoliennes

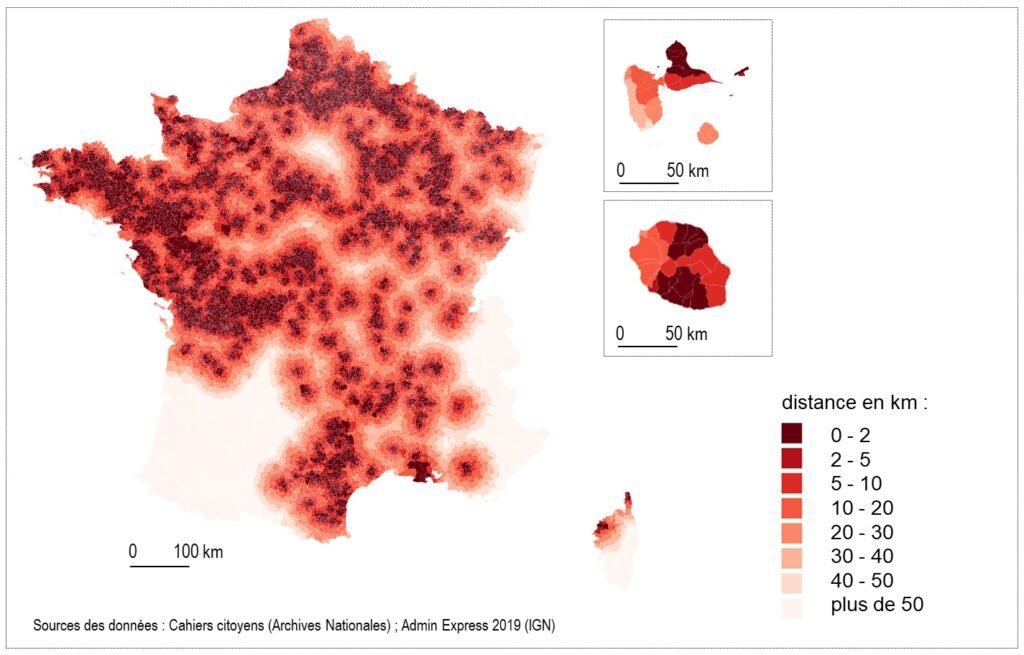

L’emploi des formes du lemme éolien dans les Cahiers ayant été localisé, nous cherchons à présent à comprendre si l’évocation de l’éolien est renforcée ou non par la proximité d’une infrastructure éolienne. Chaque commune a été caractérisée par le nombre de mâts d’éoliennes dans son territoire et par la distance au mât d’éolienne le plus proche (le mât d’éolienne est abrégé dans la suite du document par le terme éolienne). La carte en figure 4 illustre, d’une manière complémentaire à la carte en figure 2, la présence des installations éoliennes dans les communes en montrant la distance de chaque commune à l’éolienne la plus proche. Les intervalles de distances ont été définis en relation avec les études de l’ADEME (2022) et des DREAL (2019) : les premières limites d’intervalle sont 2 km pour les riverains considérés comme très proches, 5 km pour l’étude sur les prix immobiliers, 10 km pour les études sur la visibilité. La majorité des communes ont ainsi en 2019 une éolienne à moins de 100 km, à part dans le Sud-Ouest et dans l’est des Alpes.

Figure 4 : La proximité métrique des communes aux éoliennes réalisées en 2019 : représentation par intervalles de distance entre chaque commune et l’éolienne la plus proche.

Nous avons comparé, dans les communes réparties selon les intervalles de distance, la mention de l’éolien avec la proximité d’une éolienne. Les implantations éoliennes prises en compte sont celles existant en 2019, augmentées des projets en cours d’instruction à des stades plus ou moins avancés (de l’annonce sans réalisation certaine à celui de démarrage de chantier). Un test du Chi2 a permis de tester l’homogénéité des ratios par intervalle de distance, entre le nombre de communes mentionnant l’éolien et le nombre de communes ayant contribué aux CC. Le ratio moyen en pourcentage et donc attendu en cas d’homogénéité parfaite est égal à 14,04. La non-homogénéité est significative. Les ratios sont supérieurs pour les intervalles de distance à moins de 2 km et entre 30 et 50 km. Ils sont inférieurs pour les intervalles entre 2 et 30 km et à plus de 50 km. L’évocation de l’éolien est ainsi relativement plus forte dans les communes très proches d’éoliennes (à moins de 2 km) ou éloignées (de 30 à 50 km), et relativement plus faible dans les communes à proximité d’éoliennes (de 2 à 30 km) et lointaines (à plus de 50 km). L’interprétation est que l’évocation de l’éolien dans une commune est renforcée par la présence très proche d’installations éoliennes et par l’annonce de projets non encore réalisés mais en cours de discussion ou d’instruction. On peut aussi noter que des contributions provenant de lieux lointains d’installations éoliennes, et donc sans pratique quotidienne, s’intéressent aussi à l’éolien, peut-être d’une manière plus théorique en dehors d’une expérience vécue.

2.3 Analyse locale : l’évocation de l’éolien dans le département de la Charente

Afin de mieux comprendre les liens possibles entre présence d’éoliennes et évocation dans les Cahiers, l’étude France entière est complétée par celle du département de la Charente. La distribution géographique des implantations peut ainsi être détaillée et la présence du lemme éolien interprétée par commune. En janvier 2019 au moment de la collecte des Cahiers citoyens, la Charente est composée de 366 communes pour une population de 352 000 habitants. Elle est située dans le bassin aquitain, à 50 km des côtes à l’ouest et bordée par le plateau du Limousin à l’est. La vitesse moyenne du vent est majoritairement entre 6 et 8 m/s, comme dans le grand ouest et le nord de la France, ce qui est plutôt intéressant pour l’éolien, en plus de la régularité du vent. Le département compte 10 parcs éoliens comprenant 55 aérogénérateurs pour une puissance autour de 150 MW, d’après les dates de mise en service indiquées sur le site Géorisques. Ces installations sont implantées dans le territoire de 46 communes soit 13 % des communes du département. La Charente a un profil intermédiaire vis-à-vis de l’éolien : 68 autres départements contenaient également des installations éoliennes, avec une moyenne environ égale à 100 et une médiane à 60 aérogénérateurs par département hébergeant des installations éoliennes (à titre de comparaison, environ 500 aérogénérateurs sont présents dans la Somme qui est le département le plus concerné).

Toutes les communes de Charente sont localisées à moins de 30 kilomètres d’un mât éolien. Le nord du département inclut une zone de développement éolien (ZDE) initiée en 2010 par la communauté de communes du Confolentais (devenue en 2017 la communauté de communes de Charente-Limousine). Le nord est ainsi particulièrement concerné par la présence d’éoliennes (142), moins le sud (17). Par ailleurs, il se situe dans une continuité géographique de plusieurs parcs, en Charente-Maritime, dans les Deux-Sèvres, la Vienne et la Haute-Vienne (carte en figure 5). Les parcs éoliens existants et ceux en projet se situent en dehors mais à proximité d’espaces réglementés : des ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux), des ZNIEFF 1 et 2 (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique), des zones Natura 2000 Directive Oiseaux et Habitats, le parc naturel régional du Périgord-Limousin et la Réserve de Biosphère de la Dordogne qui s’étend sur une partie de la Charente. La réglementation s’appliquant à ces zones n’interdit pas l’implantation de parcs éoliens mais impose la protection des milieux pour la faune et ses habitats, ainsi que la participation des populations à la réflexion sur les projets d’aménagement du territoire et notamment les projets de développement éolien.

Figure 5 : L’éolien en Charente et son contexte géographique et environnemental : des installations concentrées dans le nord du département à proximité de zones réglementées.

Le département a eu une participation intermédiaire dans la démarche de contribution aux Cahiers citoyens par rapport aux autres départements : 49 % des communes ont participé aux Cahiers (médiane et moyenne égales à 54 % pour les 101 départements). Parmi ces communes ayant proposé des Cahiers, 29 (16 %) recueillent des contributions mentionnant l’éolien pour un nombre total d’occurrences du lemme éolien égal à 237. La commune Saint-Laurent-de-Céris est le territoire correspondant au plus grand nombre d’occurrences (109, soit la 4ème commune dans le corpus France entière) suivie par les communes d’Alloue (62), Saint-Adjutory (13), La Rochefoucauld-en-Angoumois (12), Valence (10) et Chantillac (5). Les autres communes sont associées à 1 ou 2 occurrences. De même que pour la carte de la France entière, les contributions sur le thème de l’éolien sont spatialement réparties dans l’ensemble des communes ayant contribué aux Cahiers ; la carte en figure 6 est un zoom de la carte de la figure 2 du nombre d’occurrences du lemme éolien.

Figure 6 : La mention de l’éolien dans les Cahiers charentais : les nombres d’occurrences du lemme éolien, par commune.

Dans le département, les communes mentionnant le thème éolien présentent une densité de population peu élevée (80 % de types 1 et 2 rural à habitat dispersé et très dispersé), en cela l’évocation de l’éolien est conforme à celle observée sur l’ensemble du territoire français. Concernant la corrélation entre proximité et mention des installations éoliennes, les communes qui comptent un équipement éolien sur leur territoire ne sont pas celles dont les Cahiers évoquent le plus le thème ; en revanche, les communes ayant mentionné l’éolien sont toutes proches d’un équipement éolien, ce qui est similaire aux résultats sur la France entière. Plus de la moitié se situe à moins de 2 kilomètres d’un mât éolien, dont cinq qui accueillent une éolienne sur leur territoire. Les six communes qui mentionnent le plus le lemme sont situées à moins de 5 km de parcs éoliens existants, et sont potentiellement concernées par des projets en cours d’instruction. Les communes Saint-Laurent-de-Céris et Alloue qui ont le plus de mentions sont situées à proximité de la ZDE où fonctionnent six éoliennes. Ce constat peut indiquer une préoccupation localisée mais non prioritaire dans les Cahiers.

3 Les thèmes et arguments associés à l’éolien

Cette partie est consacrée à la deuxième hypothèse portant sur la définition de la proximité à l’éolien en tant que notion agrégée composée de différents traits identifiables dans les contributions. L’analyse sémantique du contexte de l’éolien dans les Cahiers citoyens complète l’analyse textométrique mobilisée en section 3. Elle s’appuie sur une classification automatique du champ sémantique de l’éolien en fonction de son contexte d’emploi, présentée en section 4.1. Les traits identifiés par la classification sémantique sont mis en regard des arguments formulés dans les Cahiers charentais en section 4.2.

3.1 Identification des traits par analyse sémantique automatique

L’analyse du contenu des contributions prend ici la forme d’une organisation sémantique des lemmes associés au thème de l’éolien dans le corpus des CC, plus précisément les termes co-occurrents du lemme éolien dans les phrases du corpus.

Le mode opératoire est le suivant. Sur l’ensemble des contributions (France entière), les termes co-occurrents réguliers du lemme éolien (au sein d’une même phrase) ont été extraits (voir Ploux et al. (2021) pour plus de détails sur cette extraction). La liste obtenue (136 termes) a été comparée au champ sémantique de l’éolien dans les CC (dont la construction est décrite en 2.3), considéré comme étant le vocabulaire thématique de référence. Cette comparaison a permis de mettre en évidence un fort recouvrement entre la liste produite à partir des Cahiers et le vocabulaire de référence, mais également un recours dans les Cahiers à des dénominations moins techniques.

Afin de procéder à une classification du champ sémantique de l’éolien, des cliques de liens de co-occurrence et de synonymie des termes de la liste ont été calculées, puis plongées par une analyse factorielle des correspondances (AFC) dans un espace à deux dimensions. Chaque clique est représentée par un vecteur, chaque terme est représenté par l’enveloppe des cliques qui le contiennent. Enfin, une classification hiérarchique non supervisée a été effectuée sur les vecteurs.

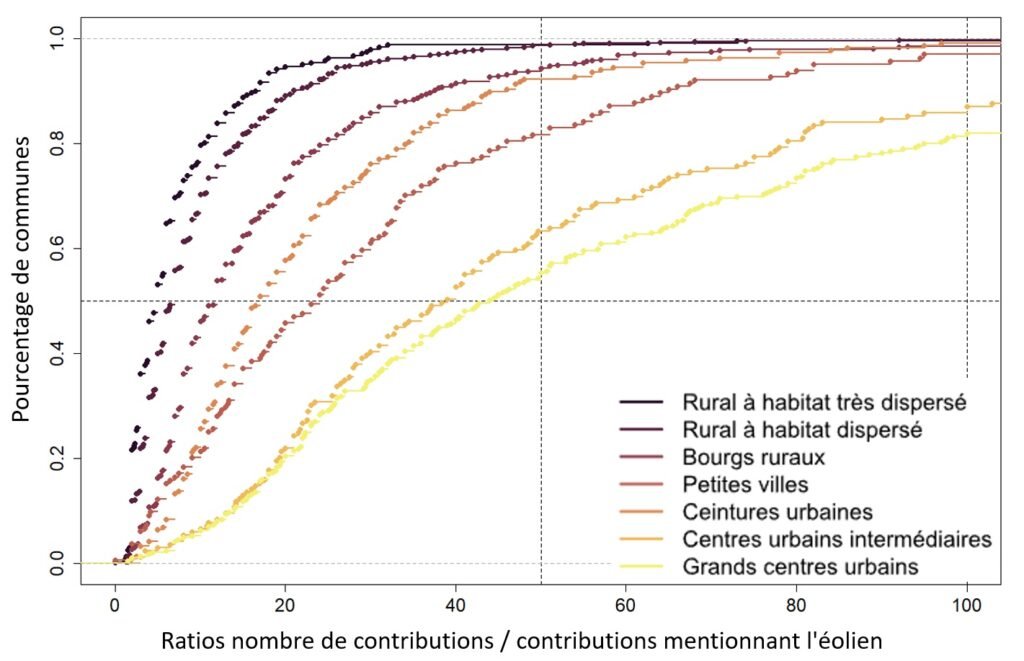

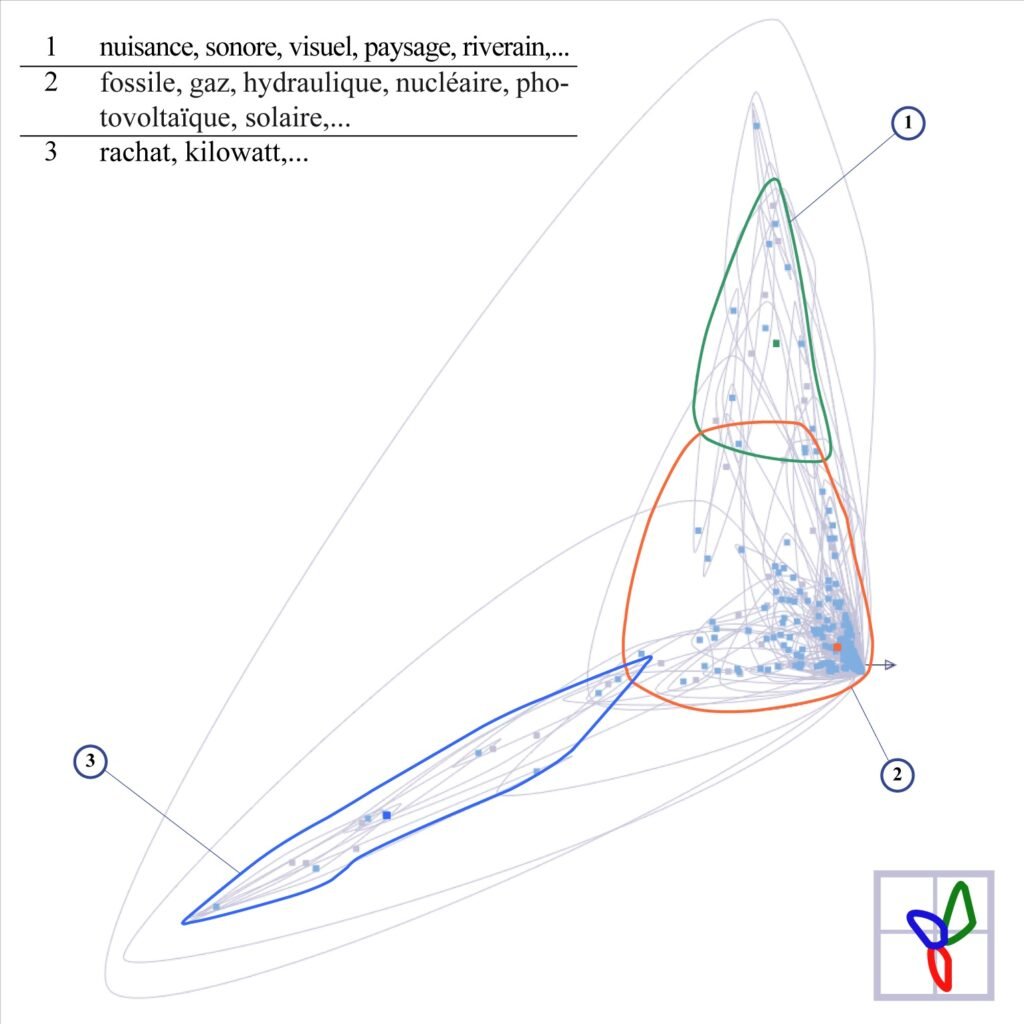

La figure 7 montre les trois clusters principaux obtenus après la classification hiérarchique. Ces clusters sont interprétés à partir des termes qu’ils regroupent. Ils mettent chacun en évidence un type de préoccupation :

- les nuisances dont celles sonores ou visuelles, dues aux implantations d’éoliennes (nuisance,sonore, visuel, béton, paysage, riverain). Il s’agit du deuxième cluster en nombre de contributions ;

- la comparaison de l’éolien avec les autres sources d’énergie fossile ou renouvelable (gaz, fossile, photovoltaïque, solaire, nucléaire, géothermie, hydraulique, hydrogène, marée, mer, thermique…). C’est le cluster avec le plus de contributions ;

- la vente obligatoire et le rachat de l’énergie produite (rachat, kilowatt…). Ce cluster est le moins peuplé.

Figure 7 : Structuration des contributions (points bleus) mentionnant l’éolien en thèmes par classification. Trois thèmes principaux émergent : les nuisances, la comparaison avec les autres sources d’énergie et le rachat de l’énergie.

3.2 Analyse locale : les traits identifiés manuellement

Rapportée à la Charente, l’analyse sémantique automatique donne les résultats suivants : 51 occurrences des termes classés dans le thème des nuisances, 222 dans celui de la comparaison de l’éolien avec les autres sources d’énergie, et uniquement 4 occurrences dans le thème de la vente obligatoire et du rachat de l’énergie produite. Cette répartition est proche de celle sur la France entière. Une lecture de l’ensemble des contributions en Charente évoquant l’éolien permet de contextualiser ces thèmes, par rapport aux types de contributions et aux arguments mobilisés favorables ou opposés à l’installation d’équipements éoliens.

Les contributeurs et contributrices mentionnant l’éolien en Charente sont majoritairement des particuliers mais aussi des associations attachées à la préservation de l’environnement (France Nature Environnement, RAPASSE), des associations d’artisans (Collectif des petits patrons et artisans) et des collectivités territoriales (mairie de Lussac). À Alloue, 2ème commune avec le plus d’occurrences du lemme éolien, ce sont par exemple des contributions individuelles contre l’éolien avec des arguments écologiques, financiers, patrimoniaux généraux et personnels. À Saint-Laurent-de-Céris, il s’agit d’une seule contribution correspondant à un dossier de 26 pages déposé par l’association RAPASSE (Rassemblement des Amis pour la Protection de l’Amont de la Sonnette et Son Environnement) contre les projets éoliens en Nouvelle-Aquitaine, dont un projet dans la commune mené par une entreprise privée. Le dossier est constitué d’échanges de courriels et de documents joints qui reprennent et illustrent les arguments défendus par l’association contre l’implantation de parcs. Les raisons avancées sont de natures financière, immobilière, environnementale et patrimoniale. Le siège social de l’association RAPASSE se situant dans la commune de Saint-Laurent-de-Céris, le dossier a été déposé dans le Cahier de cette mairie. L’argumentation cependant ne se limite pas aux enjeux de la commune et développe une vision plus large de l’environnement qui conçoit l’espace comme un ensemble d’entités naturelles et paysagères et comme un lieu de vie rural. Notons que le projet éolien de Saint-Laurent-de-Céris a finalement été rejeté en 2022.

Sur les 29 contributions évoquant l’éolien en Charente, huit sont favorables, 18 sont opposées ou largement critiques et trois sont neutres. Les arguments favorables cités sont principalement l’indépendance énergétique, en complément d’autres types de production d’énergie, et les avantages financiers distribués par les parcs éoliens qui échoient aux mairies et permettent ainsi des aménagements locaux. Les arguments critiques sont multiples. Ils pointent les modifications des différents modes de perception sensorielles, causées par les équipements : les nuisances générées sont d’abord sonores et visuelles, avec des conséquences potentielles sur la santé. Ces arguments relèvent aussi de la préservation du paysage, des milieux et du cadre de vie, dans ce territoire en particulier qualifié de rural. Des arguments économiques et financiers sont cités qui portent sur les profits des exploitants éoliens privés, français ou étrangers. Dans le discours, ces profits sont opposés à la diminution de l’attractivité touristique et la baisse des prix de l’immobilier ; ils relèvent aussi l’absence de partage des profits réalisés par les exploitants des parcs avec les collectivités territoriales. Enfin des arguments techniques sont opposés : le manque de régularité de la production d’énergie éolienne, puisque des éoliennes sont régulièrement observées à l’arrêt, et l’incapacité technologique à stocker l’énergie produite. Les contributions qui parlent de manière neutre de l’énergie éolienne ont principalement des formulations interrogatives. Les questions portent sur la place de l’éolien dans la production énergétique et sur les stratégies à adopter pour accompagner la transition écologique, par exemple la mise en regard de la production d’énergie éolienne avec les objectifs du gouvernement concernant les véhicules électriques et l’isolation thermique des bâtiments.

4 Discussion

L’étude du thème de l’éolien dans les Cahiers citoyens a permis de déterminer et caractériser les communes où est abordé ce thème. Elle a aussi produit un éclairage sur la manière dont est abordé le thème dans les Cahiers. Dans cette partie, nous revenons sur l’hypothèse du lien entre lieu d’expression et mention de l’éolien (section 5.1). Puis la notion de proximité à l’éolien telle qu’elle apparaît dans les Cahiers est discutée par rapport aux thèmes et arguments associés (section 5.2). Enfin une ouverture sur l’étude de corpus d’expression citoyenne est présentée, incluant une comparaison entre CC et la plateforme numérique du GDN et les limites inhérentes à ce type de corpus (section 5.3).

4.1 Des lieux d’expression aux lieux évoqués

Dans ce travail, la localisation à la commune des Cahiers est celle du dépôt des contributions. La relation entre le lieu de dépôt et les installations éoliennes a d’abord été étudiée en fonction des caractéristiques des communes et de la distance métrique. Les communes rurales contiennent relativement plus de contributions mentionnant l’éolien que celles urbaines. Les préoccupations vis-à-vis de l’éolien semblent ainsi présentes dans les territoires davantage concernés par la matérialité physique des éoliennes et les modifications inhérentes (Nadaï et al., 2013). Ce résultat est complété par une mention de l’éolien un peu plus importante dans les communes situées à moins de 2 km, ou qui les accueillent. Ceci est en faveur d’une distinction des zones très proches des éoliennes lors des enquêtes d’opinion (Lévy et al., 2021).

L’étude des Cahiers a ainsi mis en évidence l’importance du lieu d’expression pour le thème de l’éolien. Une perspective est d’enrichir la géographie des contributions par les noms des lieux évoqués. Une première extraction des entités nommées de localisation a été réalisée dans les contributions de la Charente évoquant l’éolien, avec le modèle de langue CamemBERT (Martin et al., 2020) implémenté et entraîné dans https://huggingface.co/Jean-Baptiste/camembert-ner. Dans les 304 noms de lieux extraits, les plus fréquents concernent le pays tout entier (directement ou par métonymie) désigné par les mots comme la France (autour de 150 occurrences), l’État (74 occurrences), Paris (10 occurrences) et l’Élysée (7 occurrences). Suivent les lieux situés en Charente et dans la région Nouvelle-Aquitaine : la Charente, Angoulême, Bordeaux, Charente Limousine, Nord Charente, Saint-Laurent et Confolens (entre 4 et 25 occurrences par mot). Les pays étrangers sont également cités, par exemple l’Allemagne (11 occurrences). Les avantages de l’énergie éolienne sont plutôt cités au regard des autres énergies, sans localisation particulière ou en comparaison avec les autres pays. Les critiques portent sur le pouvoir central français désigné par les toponymes du pays tout entier. Elles sont également territorialisées par des noms de lieux en Charente, par exemple mention d’une saturation annoncée du Nord Charente. La présence importante des toponymes charentais soutient l’hypothèse d’un ancrage territorial de l’expression dans les Cahiers citoyens. Elle met en avant une expression générale et une expression localisée.

4.2 Les traits composant la notion de proximité à l’éolien

Une éolienne est un objet et son implantation est localisée ; il est alors possible de calculer sa distance à d’autres objets, sur laquelle se fonde la notion de proximité. Or les termes de proximité et de distance ainsi que les termes associés comme mètre, lointain et central sont peu utilisés dans les contributions des CC qui parlent d’éolien. En revanche, la notion de proximité est évoquée au travers des termes cooccurrents au lemme éolien dans les contributions. Cette proximité peut être analysée selon les trois thèmes identifiés en 4.1.

Le premier thème porte sur les nuisances. Il inclut les conséquences possibles de l’implantation de parcs éoliens sur les personnes et sur les paysages. La proximité aux installations éoliennes peut alors être qualifiée de proximité subie (Gueorguieva-Faye, 2006), par opposition à une proximité recherchée. Les critiques portent sur la distance minimale aux habitations légalement fixée à 500 mètres et qui ne protège pas de l’encerclement et la saturation ressentis ; des craintes vis-à-vis de projets éoliens envisagés qui viendraient densifier les parcs déjà existants sont exprimées. Les conséquences pointées sont indiquées comme potentielles ; elles concernent la santé et le cadre de vie des riverains, l’attractivité touristique, les prix de l’immobilier, ainsi que les espèces animales et végétales et les milieux. Ces arguments critiques formulés dans les contributions font écho aux nombreuses publications qui reprennent les différents types de nuisance associées à l’éolien, scientifiquement avérées ou non, mais qui sont considérées comme légitimes par les auteurs car elles relèvent de la perception et sont annoncées comme telles (Barré et al., 2023 ; ADEME, 2022 ; Devanne et Fortin, 2011 ; Villey-Migraine, 2004).

Le deuxième thème concerne le positionnement de l’énergie éolienne par rapport aux autres énergies et relève de la proximité recherchée : il s’agit d’une proximité aux installations éoliennes qui concrétisent une proximité, et donc un contrôle possible, de la production d’énergie éolienne au même titre que l’énergie hydroélectrique ou l’énergie solaire (Meyer, 2017 ; Fortin et al., 2010).

Le troisième thème traite de la régulation de la production d’électricité et de son rachat ; il fait référence à l’écosystème des acteurs de l’éolien et à leurs prérogatives, actions et parfois conflits : états, collectivités territoriales, promoteurs privés, collectifs de citoyens (Garcia, 2020 ; Beuret, 2016 ; Fortin et Fournis, 2014). L’exemple charentais illustre cet aspect par la pluralité des types de participation : des particuliers, des associations et collectifs mais également des collectivités territoriales ont contribué dans les Cahiers du département.

La notion de proximité à l’éolien apparaît bien dans les Cahiers citoyens comme une notion à plusieurs dimensions. Elle correspond à une définition dynamique et contextuelle par agrégation de propriétés relatives à la perception et l’opinion des personnes qui s’expriment sur les équipements et l’énergie éoliens. Cette agrégation de traits perceptuels, émotionnels, d’opinion pour définir une notion qui s’exprime finalement de manière quantitative (ici une distance exprimée en mètres) relève de la “définition multidimensionnelle du risque fondée sur deux composantes, l’une quantitative, l’autre qualitative” proposée par Kermisch (2012). Elle conduit à une dimension contextuelle et pluraliste qui peut aussi être observée par exemple dans la proximité des aéroports par rapport aux nuisances sonores (Nicolle-Mir, 2019), ou dans l’appréciation du confort sonore urbain (Delaitre et al., 2014 ; Ascone et al., 2016).

4.3 Ouverture sur les consultations citoyennes

Dans les Cahiers citoyens, le thème de l’éolien s’est inscrit dans le contexte politique et social qui a présidé à la mise en place du Grand Débat National. Toutes les revendications ont trouvé un lieu d’expression dans les Cahiers dont les thématiques étaient libres. Toutes les revendications ont trouvé un lieu d’expression dans les Cahiers dont les thématiques étaient libres ; les institutions publiques y ont été interpellées sur de nombreux thèmes dont l’éolien, identifiés dans Ploux et al. (2021). Plusieurs propositions se trouvent dans les Cahiers, à l’image de celles déposées sur la plateforme numérique du GDN (Legris, 2019) : des propositions-solutions telles que d’installer les éoliennes en mer et les interdire dans les campagnes et des propositions-revendications sous forme de demandes. La demande de clarification des objectifs et des moyens de la transition énergétique est clairement et fermement adressée au gouvernement. Une demande de davantage de concertation citoyenne est exprimée, dans de nombreux sujets, notamment en aménagement du territoire et sur l’éolien.

Plus précisément concernant l’éolien, le gouvernement est incité à s’interroger sur le nombre important de recours contre les projets qui témoigne du manque de concertation. Alors que Meyer (2017) et Fortin et al. (2010) entre autres soulignent l’importance des consultations publiques et de la participation citoyenne pour la planification des éoliennes et leur acceptation, la volonté exprimée par les promoteurs de l’éolien de prendre en compte l’opinion des citoyens et notamment de ceux qui habitent dans les territoires transformés par les implantations, est mise en doute.

Afin d’enrichir l’analyse des Cahiers citoyens, une comparaison a été faite entre CC et GDN (désignant par la suite l’ensemble des contributions collectées sur la plateforme numérique du GDN) sur la base d’un des thèmes associés à l’éolien dans les CC, celui des types d’énergie. L’ensemble du GDN compte 153 875 contributions pour un total de 41 593 065 mots. Les contributions du GDN n’étant pas localisées à la commune (la localisation au code postal étant déclarative et non contrôlée, elle n’a été jugée fiable pour cette étude), la comparaison avec celles des CC est menée quantitativement. Les lemmes suivants ont été extraits, désignant l’énergie ou un type d’énergie : énergie, éolien, hydraulique, marémotrice, nucléaire, photovoltaïque et solaire. Le ratio des nombres d’occurrences de ces lemmes entre corpus GDN et corpus CC est de 5,60. Le corpus du GDN contient en proportion (par rapport au nombre de mots simples) presque 6 fois plus de mentions du lemme énergie que le corpus CC. Ce ratio peut sans doute s’expliquer par le fait que les contributions des CC étaient thématiquement libres alors que celles du GDN contenaient une thématique Transition écologique. Ce ratio est similaire (5,44) pour l’évocation du nucléaire ; l’interprétation est que le nucléaire occupe la même place par rapport à l’énergie en général dans les préoccupations des contributeurs et contributrices des CC et du GDN. En revanche, l’intérêt pour l’éolien est proportionnellement (par rapport aux mentions de l’énergie) plus important dans le corpus CC que dans le GDN (3,97). À l’inverse, c’est le solaire qui est plus évoqué dans le GDN que dans les CC (et dans une proportion plus importante : 10,43). Dans un contexte de comparaison des énergies, l’intérêt pour l’éolien est donc plus faible dans le GDN que dans les CC.

Les corpus de consultations citoyennes permettent d’accéder à des opinions individuelles sur un thème tel que l’éolien et d’interroger la proximité aux installations et à la production de cette énergie. Cependant, des limites de notre travail résident dans les caractéristiques mêmes de ce type de corpus. En premier lieu, pour l’ensemble du GDN, peu de connaissances sont disponibles sur les profils des contributeurs et elles sont principalement déclaratives (Legris, 2019). Le corpus des CC ainsi que celui de la plateforme sont à prendre en compte comme des expressions individuelles, et non celles d’un panel représentatif des Français, desquelles peuvent émerger des tendances partagées mais aussi des idées isolées. D’autre part, la mauvaise qualité de la transcription obère les possibilités d’une identification et d’un décompte fiables des mots, qui constituent la base de l’analyse textométique et de l’analyse sémantique. L’application des consignes de transcription a visiblement varié selon les transcripteurs et les moments de la transcription, conduisant à produire des transcriptions non homogènes. L’analyse computationnelle du corpus est fondée sur la notion de fréquence des termes, ce qui pose notamment la question de la prise en compte des pétitions. Les pétitions sont signées par un grand nombre de signataires. Lorsqu’elles ont été insérées dans un Cahier, la question se pose du “poids” numérique qu’il faut lui accorder : une unique fois ou autant que de signataires. Par exemple, après avoir consulté des contributions de Saint-Laurent-de-Céris en Charente, nous remarquons que le dossier de l’association RAPASSE a été inséré deux fois et découpé de deux manières différentes, chaque découpage correspondant à un Cahier. La première segmentation est fondée sur le découpage du cahier en pages (une contribution est égale à une page) et est bien distincte de la seconde qui présente de nombreuses erreurs de transcription ainsi que des mentions illisible. Il est plausible que le dossier ait été soumis deux fois à la mairie, et sa prise en compte relève de la question précédente concernant les pétitions.

5. Conclusions et perspectives

Les Cahiers Citoyens ont représenté un espace d’expression individuelle et collective sur tous les sujets dont voulaient se saisir les contributeurs et contributrices. À ce titre, ils ont constitué, de manière non préméditée, une tribune pour le développement d’arguments favorables ou défavorables au développement de l’éolien. Ils ont été des relais, à la fois des luttes engagées par des associations contre des projets éoliens, et aussi des opinions en faveur du développement de l’énergie éolienne pour des raisons notamment de transition et d’indépendance énergétiques. L’analyse sémantique des co-occurrences de l’éolien a montré, par l’importance numérique du cluster portant sur les autres énergies, que la construction de l’argumentaire pour ou contre l’éolien, qui se traduit finalement par la valorisation numérique de la proximité des implantations éoliennes par rapport aux riverains, est fondée sur la comparaison entre énergies.

Cette consultation citoyenne par sa proximité souhaitée aux habitants des communes et mise en œuvre par les instances organisatrices locales, constitue un outil pertinent et efficace pour interroger les opinions des riverains aux installations éoliennes existantes ou en projet. Ce type de consultation relève de la participation publique et permet l’expression et l’implication des citoyens dans des processus décisionnels (Legris 2019 ; Lacroix et Dostie-Goulet, 2013) que pourraient être les enquêtes préalables à l’implantation d’éoliennes.

Cependant, pour la partie de consultation réalisée sur la plateforme électronique et qui relève de la participation médiée par une interface électronique, des questions sont soulevées par les politistes : la sécurité du vote (Morel, 2018), l’“égal accès au vote” (utilisation d’Internet, disponibilité d’un terminal, compétences pour l’utilisation d’outils électroniques) ainsi que de “la remise en cause du symbole républicain du vote” (Maigret et Monnoyer-Smith, 2002).

Les contributions des Cahiers contiennent des opinions très diverses sur tous les sujets, dont l’éolien. Les arguments sont variés et défendent des intérêts plus ou moins partagés. La perspective principale réside dans la détection automatique de la polarité positive, négative ou neutre des opinions relatives à l’éolien. Il s’agira donc d’identifier finement ces arguments et d’y associer une polarité. Concernant le vocabulaire des CC, le constat a été fait que vocabulaire courant et vocabulaire spécialisé cohabitent dans le corpus, conduisant à élargir les analyses fondées sur le lexique. Une hypothèse est que l’utilisation de ces deux types de vocabulaire est souvent corrélée au fait que la contribution est manuscrite ou dactylographiée. Ce point serait intéressant à approfondir et à quantifier. En outre, il serait utile d’élargir le vocabulaire, couvrant déjà les thèmes technique, législatif, fiscal, en intégrant le vocabulaire de l’argumentation et de l’interaction. Une autre perspective du travail vise à la précision du contexte territorial de l’expression citoyenne qui est pour l’instant uniquement localisée dans les communes de dépôt des CC. Il serait intéressant de préciser l’environnement géographique, politique et aussi les acteurs, tels que mentionnés dans les contributions : noms de lieux, des entreprises, des pouvoirs publics et des décisionnaires.

Références bibliographiques

ACME, 2011. Mémoire concernant l’impact des éoliennes sur la santé humaine par l’association canadienne des médecins pour l’environnement. https://archives.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/eole_saint-valentin/documents/DM150.pdf.

ADEME, 2022. Éoliennes et immobilier. Analyse de l’évolution du prix de l’immobilier à proximité des parcs éoliens. https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/5610-eoliennes-et-immobilier.html.

Ascone L., Dominguès C.& Longhi J., 2016. « Perception de l’ambiance sonore d’un lieu selon sa représentation visuelle : une analyse de corpus ». Corela. Cognition, représentation, langage, (14-1). DOI : 10.1179/0008704114Z.000000000130.

Barré K., Kerbiriou C., Ravache A., Sotillo A., & Roemer C., 2023. « Prise en compte des impacts de l’éolien sur les chiroptères de la planification des projets à la phase d’exploitation ». Rapport final du projet Eolien et chiroptères, Muséum National d’Histoire Naturelle.

Beuret J.-E., 2016. « La confiance est-elle négociable ? La construction d’un intérêt général territorialisé pour l’acceptation des parcs éoliens offshore de Saint- Brieuc et Saint-Nazaire ». Géographie, économie, société, 18(3), 335–358. DOI : 10.3166/ges.18.335-358.

Delaitre P., Lavandier C., Ribeiro C., Quoy M., D’Hondt E., Gonzalez Boix E., et Kambona K., 201). « Influence of loudness of noise events on perceived sound quality in urban context ». In INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings, volume 249, p. 1505–1514

Devanne A.-S. & Fortin M.-J., 2016. Construire l’image d’une destination touristique dans un paysage en changement : défi d’articulation autour de l’éolien en Gaspésie (Canada)

Dominguès C., et Jolivet L. (2024). Analyse textométrique et spatialisée des Cahiers citoyens. 17ème Journées internationales d’Analyse statistique des Données Textuelles (JADT), Bruxelles, 25-27 juin 2024.

Devanne A.-S. et Fortin M.-J., 2011. « Construire l’image d’une destination touristique dans un paysage en changement : défi d’articulation autour de l’éolien en Gaspésie (Canada) ». Mondes du Tourisme, 4, 61–76. DOI : 10.4000/tourisme.457.

DREAL H.-d.-F., 2019. Étude sur la saturation visuelle liée à l’implantation de projets éoliens. Rapport interne, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Hauts-de-France, Service Eau et Nature.

Fodor F., 2016. « Les représentations socio-discursives de l’éolien terrestre et maritime dans les médias français ». L’énergie éolienne en Europe, p. 189–219.

Fortin M.-J. & Fournis Y., 2014. « Vers une définition ascendante de l’acceptabilité sociale : les dynamiques territoriales face aux projets énergétiques au Québec ». Natures Sciences Sociétés, 22, 231–239. DOI : 10.1051/nss/2014037.

Fortin M.-J., Devanne A.-S. é Le Floch S., 2010. « Le paysage politique pour territorialiser l’action publique et les projets de développement : le cas de l’éolien au Québec ». Développement durable et territoires [En ligne], 1(2). DOI : 10.4000/developpementdurable.8540.

Garcia R., 2020. « L’opposition aux projets éoliens terrestres, une forme de contestation territorialisée ». Géographie et cultures [En ligne]. DOI : 10.4000/gc.15126.

Gueorguieva-Faye D., 2006. « Le problème de l’acceptation des éoliennes dans les campagnes françaises : deux exemples de la proximité géographique ». Développement durable et territoires [En ligne]. DOI : 10.4000/developpementdurable.2705.

Hamman P., 2022. « Paysages, mobilisations citoyennes et acceptabilité sociale de projets éoliens terrestres. Perspectives franco-allemandes à partir d’une revue de la littérature scientifique ». VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement, Débats et Perspectives, DOI : 10.4000/vertigo.36155.

Heitz C. et Jung L., 2017. Impact de l’activité éolienne sur les populations de chiroptères : enjeux et solutions (étude bibliographique).

Itty C. & Duriez O., 2017. « Le suivi par GPS, une méthode efficace pour évaluer l’impact des parcs éoliens sur des espèces à fort enjeux de conservation : l’exemple de l’aigle royal (Aquila chrysaetos) dans le sud du Massif central ».Actes du Séminaire Éolien et Biodiversité, Artigues-près-Bordeaux.

Kermisch C., 2012. « Vers une définition multidimensionnelle du risque ». VertigO-la revue électronique en sciences de l’environnement, 12(2).

Lacroix I. & Dostie-Goulet E., 2013. « Participation décisionnelle et pouvoir citoyen ». In Congrès annuel de la Société québécoise de science politique, Montréal, Canada : Société québécoise de science politique.

Legris M., 2019. « “Grand débat” ou “vrai débat” » ? Un essai de bilan comparé ». Études, 11 (Novembre), 45–56. DOI : 10.3917/etu.4265.0045.

Lévy J.-D., Potéreau J. & Belaghene Y., 2021. Les français et l’énergie éolienne. Harris interactive pour l’ADEME, Ministère de la transition écologique, url : https://presse.ademe.fr/2021/10/sondage-harris-interactive-les-francais-et- leolien.html.

Maigret É. et Monnoyer-Smith L., 2002. « Le vote en ligne ». Réseaux, (2-3), 378–394.

Martin L., Muller B., Ortiz Suárez P. J., Dupont Y., Romary L., La Clergerie É., Seddah D., & Sagot B., 2020. « CamemBERT : a tasty French language model Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics »., 7203–7219, DOI : 10.18653/v1/2020.acl-main.645.

Meyer T., 2017. « Comparer la réussite des conflits environnementaux en Allemagne et en France : une approche géopolitique ». Hérodote, 2(165), p. 31-52. DOI : 10.3917/her.165.0031.

Morel B., 2018. « Les enseignements des expériences européennes du vote électronique ».

Revue française de droit constitutionnel, 2, 371–394.

Nadaï A., Krauss W., Afonso I. A., Dracklé D., Hinkelbein O. et al., 2013. « Une comparaison de l’émergence de paysages éoliens en France, Allemagne et Portugal ». in Terrasson D., Luginbühl Y. Paysage et Développement Durable, Quae, 157–169.

Nicolle-Mir L., 2019. « Bruit des avions et détresse psychologique : enquête autour de trois aéroports français ». Environnement, Risques & Santé, 18(2), 110–112.

Patinaux L., 2023. « Les propriétaires terriens au cœur du développement éolien. Penser la transition énergétique depuis la question foncière ». Revue Française de Socio-Économie, 30(1), 51–69. DOI : 10.3917/rfse.030.0051.

Pierre G., 2015. « Agriculture et énergies renouvelables. De la diversification agricole aux projets collectifs de territoire ». Pour, la revue du Groupe Ruralités, Éducation et Politiques, 4(228), 28–40. DOI : 10.3917/pour.228.0028.

Ploux S., Genay M. & Ploux-Chillès L., 2021. « Les mots du Grand Débat national : les réseaux lexicaux des contributions déposées sur trois plateformes ». Humanités numériques, 4.

Valeco I., 2017. Étude paysagère du projet éolien de Monsures. Rapport interne, pour les services de l’État de la Somme.

Villey-Migraine M., 2004. Éoliennes, sons et infrasons : effets de l’éolien industriel sur la santé des hommes. Rapport pour la fédération nationale “Vent de colère !”. https://maisonsaine.ca/uploads/2010/10/DA34.pdf.

[1] https://www.notre-environnement.gouv.fr/actualites/breves/article/comment-se-compose-le-mix-energetique-primaire-de-la-france

[2] Dans le document de l’appel d’offres de l’ADEME “Étude des représentations de l’éolien terrestre” en 2023, référence 2023000061.

[3] La visibilité et les sons émis, constituent aussi des critères d’évaluation des projets par les pouvoirs publics, mais ces paramètres ne sont pas toujours opposables à un projet (DREAL, 2019 ; Valeco, 2017).

[4] Estimation réalisée avec le logiciel Unitex.

[5] Institut national de la statistique et des études économiques, https://www.insee.fr/fr/accueil

[6] https://www.georisques.gouv.fr/donnees/bases-de-donnees/eolien-terrestre, version du 5 octobre 2023

Pour citer cet article :

JOLIVET Laurence, DOMINGUES Catherine, MONNIER Matilde & PLOUX Sabine, « Construction de la notion de proximité : le thème de l’éolien dans les Cahiers citoyens.», 4 | 2024 – Représentations de la proximité, GéoProximitéS, URL : https://geoproximites.fr/ark:/84480/2024/12/23/rp-al7/