Des horizons proches et lointains : une exploration des représentations sanatoriales au prisme de la linguistique

Caroline Benedetto

〉Professeure agrégée d’anglais et docteure en linguistique

〉EA 7338 Pléiade

〉Université Sorbonne Paris Nord

〉carolinetraductions@gmail.com

Mariana Cyrino

〉Doctorante en architecture

〉Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (LATTS)

〉Ecole des Ponts Paris Tech

〉maricpdiass@gmail.com

Myriem Kadri Hassani

〉Doctorante en géographie et sociologie (CIFRE)

〉EA 7338 Pléiade, Université Sorbonne Paris Nord

〉Laboratoire CLERSE, Université de Lille

〉Ecole des Ponts Paris Tech

〉myriem.kadrihassanii@gmail.com

Collectif Hors-Champ

〉https://horschamp.hypotheses.org/

〉Article court 〉

Télécharger l'article. 4-2024 Benedetto et al.

Résumé. Expression d’une pensée architecturale, géographique et médicale, dans laquelle la contemplation du paysage est envisagée comme un moyen thérapeutique (Luxembourg et al. 2023), le sanatorium occupe une place singulière dans l’imaginaire collectif. Cet article exploratoire vise à esquisser les contours de ce lieu, en explorant les représentations contemporaines qui lui sont associées, et qui dépassent sa simple réalité physique ou géographique. Au prisme de la linguistique, notre recherche vise plus particulièrement à répondre aux questions suivantes : quels vocables font partie du champ sémantique du sanatorium, et quels liens de proximité (ou de distance), entretiennent-ils avec notre objet de recherche ? En quoi ces « mots-témoins » contribuent-ils à éclairer la compréhension des représentations sanatoriales ?

Nous introduisons premièrement quelques repères étymologiques pour définir le sens général du concept de sanatorium, avant de prêter attention à sa proximité sémantique, via l’examen de certains mots qui lui sont plus ou moins proches du point de vue du sens. Ensuite, nous procédons à l’analyse plus détaillée d’un corpus d’articles scientifiques et journalistiques publiés entre 1991 et 2021, en nous penchant sur les formes lexicales les plus récurrentes qui évoquent les représentations sanatoriales contemporaines. Notre étude cherche ainsi à caractériser certaines facettes de l’identité du sanatorium et à documenter son évolution au cours du temps.

Mots-clés : identité, distance, proximité, sanatoriums, représentations sanatoriales

Abstract: Expression of an architectural, geographical and medical thinking, in which the contemplation of the landscape is regarded as a therapeutic means (Luxembourg et al. 2023), the sanatorium occupies a distinctive position in the collective imagination. This exploratory article seeks to delineate the contours of this place by examining the contemporary representations that extend beyond its mere physical or geographical reality. Through a linguistic lens, our research addresses the following questions: Which terms belong to the semantic field of the sanatorium, and what proximity (or distance) do they have with our research object? How do these “keywords” contribute to shaping our understanding of sanatorium representations?

We begin with a few etymological references to establish the general meaning of the concept of sanatorium, before exploring its semantic proximity by examining words that share similar or related meanings. Then, we conduct a detailed analysis of a corpus of scientific and journalistic articles published between 1991 and 2021, focusing on the most recurrent lexical forms that evoke contemporary representations of the sanatorium. Through this study, we aim to characterize specific facets of the sanatorium’s identity and trace its evolution over time.

Keywords. identity, distance, proximity, sanatoriums, sanatorial representations

Introduction : quelques repères étymologiques

Le vocable « sanatorium » provient du latin sanare, qui signifie « soigner », « guérir » (Académie française 1990). Autour de 1842, il est introduit dans la langue anglaise par des médecins britanniques pour désigner une station de plein air à vocation thérapeutique (Grandvoinnet 2010 : 9). Après avoir rencontré une certaine popularité au Royaume-Uni et aux État-Unis jusqu’au milieu du XXe siècle, cette forme lexicale rejoint la langue française autour de 1870 (ibid.) pour désigner une « maison de santé spécialisée dans le traitement des maladies pulmonaires infectieuses, notamment la tuberculose » (Académie française 1990).

Mais c’est surtout au XXe siècle que cette notion trouve ses réalisations concrètes, avec la construction, sur le territoire national, de près de 250 établissements sanatoriaux jusque dans les années 1950 (Cremnitzer 2005 : 1). La thérapie offerte par le sanatorium se fondait à la fois sur l’idée selon laquelle l’air, la lumière et le soleil ont des vertus curatives, et sur l’isolement des patients contagieux, placés dans un cadre naturel, à distance de des nuisances (notamment de la pollution) causées par la vie urbaine (ibid.).

Tant en anglais qu’en français, le mot possède une variante lexicale, attestée depuis 1851 : celle de « sanitarium », formée à partir du latin sanitas, qui renvoie à la « santé du corps ou de l’esprit » (CNRTL 2024). Si les deux formes correspondent à un établissement de santé spécialisé dans le traitement de maladies pulmonaires infectieuses comme la tuberculose, dans les usages courants, en français comme en anglais, c’est la forme dérivée de sanare qui est largement privilégiée par les internautes, d’après les recherches que nous avons menées sur la toile[1]. Ce choix lexical nous paraît témoigner de la place importante de la médecine et de ceux qui l’exerçaient au temps des sanatoriums. Aussi peut-on l’interpréter comme un signe de l’importance d’une lecture médicale des sanatoriums comme lieux de pratiques de soin, au bénéfice de la réception des soins par les patients ayant habité ces espaces.

1. Proximité sémantique

Pour appréhender plus finement le(s) sens associés aux espaces sanatoriaux, nous avons eu recours à la « proxémie », une méthode d’analyse accessible depuis le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL 2024a). Résultant d’une modélisation mathématique, cette approche s’inscrit dans le cadre du traitement automatique des langages naturels. Grâce à l’analyse de réseaux lexicaux constitués par des algorithmes, elle se montre utile pour identifier les mots qui partagent des significations similaires (synonymes absolus) à celles d’un mot-noyau, et des nuances de sens qui leur sont proches (synonymes approximatifs).

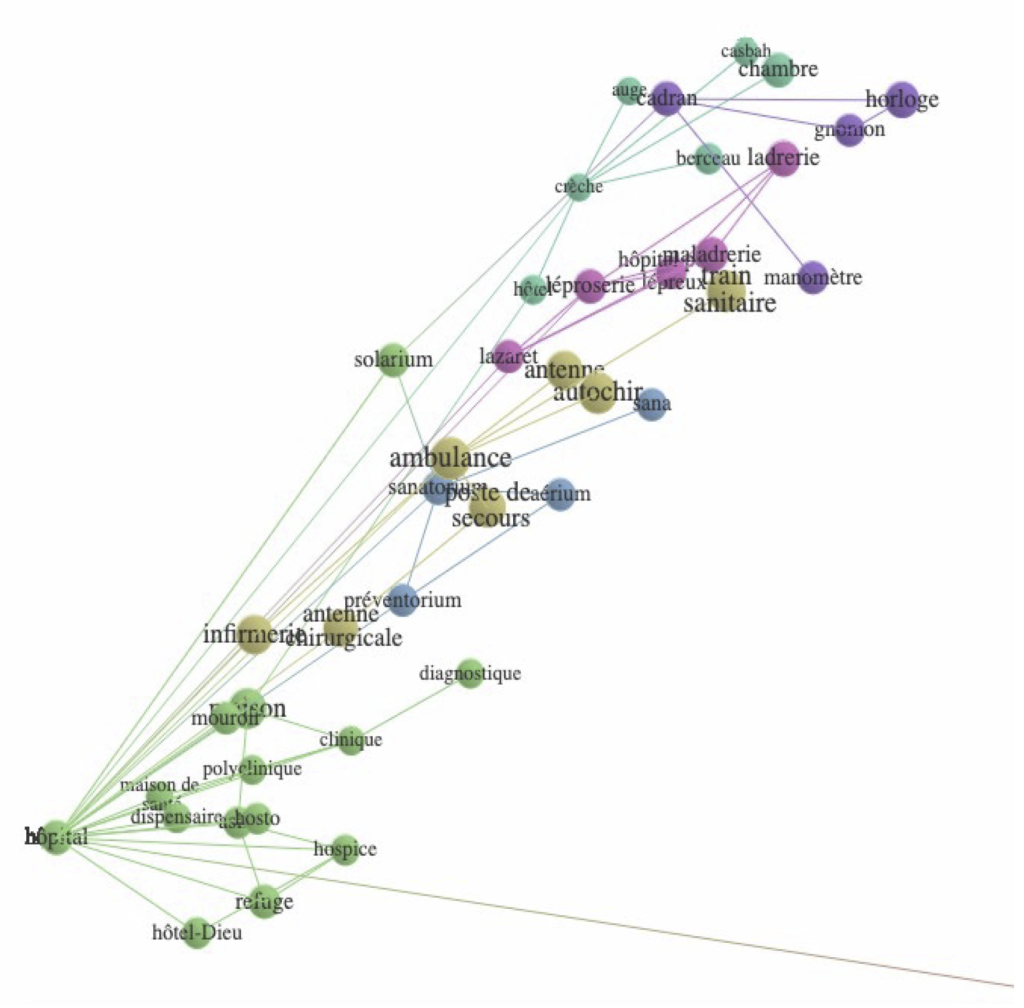

Les mots qui forment un même réseau lexical sont choisis non seulement pour leur cooccurrence – c’est-à-dire de leur présence simultanée dans un grand corpus numérique – mais aussi pour leur présence dans les définitions (renseignées par les dictionnaires) des autres mots qui constituent ce même réseau. La présence d’un motnoyau est observée non seulement dans sa définition proprement dite, mais aussi dans les exemples et dans une liste de synonymes voire d’antonymes. Un algorithme calcule ensuite la « distance proxémique » qui s’applique aux différents mots du réseau, ce qui permet de les disposer dans l’espace les uns par rapport aux autres en fonction des distances trouvées, comme cela apparaît dans le graphique ci-dessous.

Figure 1. Représentation graphique d’ensemble des synonymes et hyperonymes du mot « sanatorium » réalisée à partir de l’outil « proxémie » du CNRTL

Représenté en bleu sur le graphique, sanatorium est entouré de l’apocope sana et des termes aérium et préventorium. Pour des raisons d’espace, nous ne pourrons décrire les significations de ces différents termes, toutefois il faut souligner que ce sont les plus proches du mot-noyau en ce qu’ils désignent tous trois des établissements de soins axés sur la prévention et le traitement des maladies, souvent pulmonaires (comme la tuberculose), et où l’idée de repos et d’exposition à l’air pur occupent une place centrale.

En vert kaki, à proximité immédiate du mot-noyau, figurent des structures conçues pour le transport et la prise en charge rapide des patients, notamment en situation d’urgence, comme l’ambulance, le poste de secours et l’infirmerie ». On peut également citer, dans la médecine militaire, l’autochir (abréviation d’autochirurgie mobile), l’antenne et le train sanitaire.

Même à distance du mot-noyau, d’autres vocables peuvent éclairer la compréhension du mode de fonctionnement des sanatoriums. C’est le cas de ceux, représentés en violet sur le graphique, qui désignent des objets de quantification du temps et de l’espace. Au temps des sanatoriums, où la lutte contre la tuberculose est une véritable cause nationale, l’horloge contribuait à rythmer les activités quotidiennes prescrites par les médecins : traitements médicaux, prise de médicaments, repas et périodes de repos. En outre, le gnomon et le cadran solaire servaient à programmer les moments les plus propices à l’exposition des patients au soleil, tandis que le manomètre était un appareil utilisé par les médecins pour surveiller la pression négative dans la chambre des patients, l’enjeu étant d’empêcher la diffusion de particules infectieuses dans l’air et de réduire le risque de transmission à la tuberculose. La mention de ces instruments de mesure témoigne à la fois du besoin de l’équipe médicale de se rapprocher de la norme souhaitée, et de la rigidité du contrôle qui structurait la vie des occupants des sanatoriums.

Enfin, parmi les autres vocables les plus distants du mot-noyau figurent ceux représentés en vert clair sur le graphique : hôpital,hôtel-Dieu, dispensaire, refuge, mouroir, etc. Bien que leurs fonctions varient, les lieux dont ils servent la désignation sont tous associés à la prise en charge médicale et sociale des personnes vulnérables. Ils partagent l’idée de fournir un abri, des soins, et une forme de protection aux malades, aux indigents, aux personnes en fin de vie.

De la même façon, les mots en vert foncé situés en haut du graphique évoquent l’idée d’un espace de protection, que ce soit pour les individus en convalescence ou en quête d’intimité (chambre), les nouveaux-nés (berceau) ou encore les habitants cherchant un refuge face aux dangers (casbah), incarnant des espaces qui visent à procurer sécurité, soin et confort.

2. Proximité textuelle et contextuelle

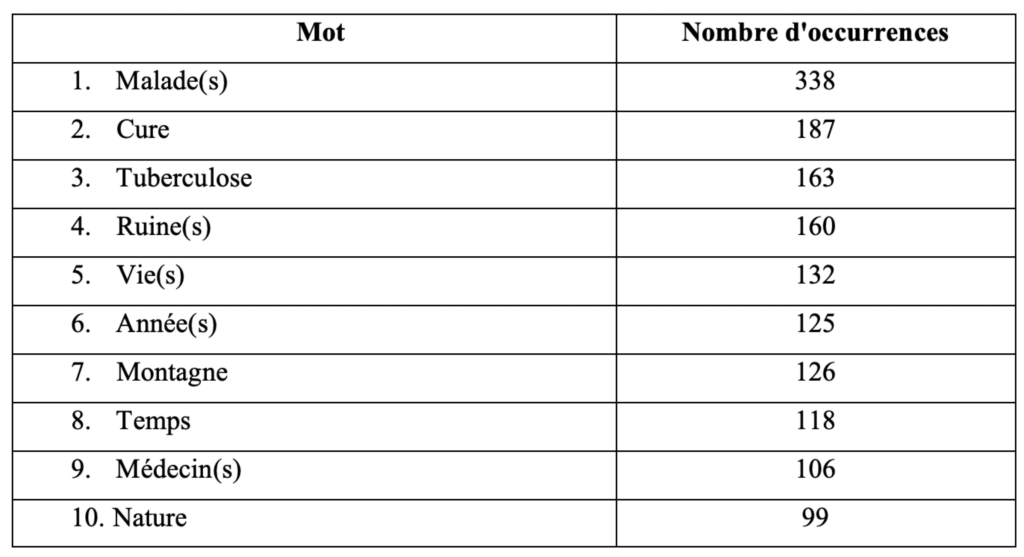

Au-delà des définitions proposées par les dictionnaires, nous avons examiné de quelle façon les sanatoriums sont représentés en France dans les écrits contemporains. Nous avons ainsi constitué un corpus d’articles contemporains en lien avec ces territoires et publiés dans la presse journalistique et spécialisée de 1991 à 2022. Cet ensemble de textes de taille réduite (26 articles, 100.000 mots) a été analysé avec le concordancier #LancsBox (Brezina et al. 2021), un outil de la linguistique de corpus utile pour examiner la distribution des mots et voir lesquels d’entre eux sont les plus représentés dans les textes. Nous les avons recensés dans le tableau ci-dessous, où ils apparaissent classés selon leur fréquence d’apparition[2].

Tableau 1. Mots-clés les plus représentés au sein du corpus d’articles (1991-2022)

Plusieurs des termes identifiés, tels que malade(s), cure(s), tuberculose, médecin(s), renvoient à la protection de la santé et à la lutte contre les épidémies. D’autres formes lexicales comme nature et montagne(s) thématisent le rapport particulier des soignants et soignés aux paysages et à leur contemplation, auxquels on attribue des vertus curatives. Enfin, certains vocables comme années, vies, et temps, par exemple, décrivent le sanatorium comme appartenant à une autre dimension, « un temps cyclique, celui du rythme des jours qui se succèdent, des éléments avec lesquels le regard fait corps: il neige, comme il pleut, comme il meurt… » (Guignard 2009 page).

Aussi peut-on considérer, avec Carribon, que tous ces aspects (médicaux, spatiaux, temporels) font partie de la « panoplie thérapeutique » (2011 : §50) à laquelle le médecin recourt pour soigner un patient, certes perçu comme un corps défaillant, mais aussi comme une personne intégrée dans un espace naturel et social spécifiquement mis en place pour promouvoir sa santé (ibid.).

Si les formes les plus récurrentes répertoriées ci-dessus confirment les résultats obtenus dans nos sections précédentes, le mot « ruine » fait office de nouveauté. Il symbolise le déclin des sanatoriums, pour la plupart abandonnés après la mise au point des traitements antibiotiques à partir des années 1960, tout en interrogeant leur devenir. Aujourd’hui effacés du paysage institutionnel et sanitaire français depuis les années 1960, les sanatoriums relèvent d’un « passé thérapeutique lointain » (Granvoinnet 2010 : 9). Isolés des centres urbains, nombre d’entre eux sont rarement préservés et mis en valeur par les pouvoirs publics, même lorsqu’ils font partie d’un inventaire national, régional ou départemental. Tantôt détruits, tantôt reconvertis en Ehpahd ou autre lieu, « c’est autant leur gigantisme que la charge mémorielle liée à la contagiosité de la tuberculose, et donc à la mort, qui les met à l’écart et perdure à en faire des marges » (Luxembourg et al. 2023 : 1).

Toutefois, à travers des pratiques récentes comme l’exploration urbaine (« urbex »), l’art urbain (photographie, land art, graffiti…), les activités récréatives (airsoft, par exemple), ou encore les projets de reconversion en tiers-lieu[3] (Sanatorium de Bergesserin, Montagne magique sur le Plateau d’Hauteville), ces lieux délaissés se voient attribuer de nouvelles significations. Les pratiques sociales exercées dans les friches sanitaires, notamment les témoignages laissés par les adeptes de l’urbex, contribuent ainsi à rendre visible les sanatoriums et à « faire mémoire », en documentant leur histoire et celles de leurs occupants (Michonneau 2020 : §4).

De façon étonnante, tous ces nouveaux usages participent d’un « retour à l’urbain », autrefois mis à distance, avec « un déplacement de ces pratiques artistiques et récréatives dans des lieux disponibles et en milieu rural » (Gauchon 2018 : §8), si bien que l’on assiste « par ce biais, à une diffusion de la culture urbaine dans des espaces de montagne et en apparence moins urbains » (ibid.). L’exceptionnalité de ces lieux « tient alors à une marginalité initialement répulsive qui devient désirable en vertu de la réévaluation dont ils font l’objet » (Le Gallou 2018 : §27).

3. Conclusion

L’origine étymologique souligne l’aspect thérapeutique du lieu, devenu un marqueur de l’histoire de la médecine aux XIXe et XXe siècles, et prônant l’importance de l’air, de la lumière et de l’isolement dans les pratiques de soin. L’exploration ultérieure des réseaux lexicaux et sémantiques du mot sanatorium apporte un éclairage complémentaire en ce qu’il dépeint ce dernier certes comme un lieu de soins, mais aussi comme un espace marqué par un rapport particulier à l’espace, au temps, et par des expériences humaines complexes. Enfin, l’observation des mots les plus récurrents dans les textes et contextes donne lieu à une compréhension plus fine des imaginaires collectifs liés à ces espaces, entre thérapie, déclin, et mémoire.

L’approche linguistique mobilisée dans cette étude se montre ainsi utile pour esquisser un cadre d’analyse qui met en lumière le caractère « multifacette » du sanatorium. Elle conduit à l’identification de trois familles de significations associées aux espaces sanatoriaux : les relations entretenues avec un paysage auquel on prête des vertus thérapeutiques voire mystiques ; la régulation du temps, des espaces et des corps identifiés comme malades selon les normes sanitaires établies au XXe siècle ; la tension entre un état de « ruine » et une réinvention des identités et imaginaires sanatoriaux.

Dans le corpus, l’émergence de la notion de « ruine(s) », en particulier, soulève les questions de la mémoire collective et de la réappropriation du sanatorium, autrefois normatif et aujourd’hui à la marge, délaissé ou patrimonialisé. Ce lieu est également décrit à la fois comme soustrayant ses occupants au monde social, et comme le support de nouvelles sociabilités. En vertu de ces caractéristiques, il semble donc important, pour tout chercheur en sciences humaines et sociales qui s’intéresse à cet objet d’étude, de sortir le sanatorium « de son unique association au passé » (Michonneau 2020 : §15) pour « prendre conscience de la diversité de ses présents, et même y dessiner des futurs potentiels » (ibid.).

Dans la perspective de recherches ultérieures, ce travail constitue un point de départ pour l’analyse des rapports de proximité entre des représentations passées et contemporaines, d’une part, et matérielles et imaginaires[4], d’autre part. Ces dépictions constituent autant de fragments d’un « miroir éclaté » qu’il convient de rassembler et d’interroger pour reconstruire le sens collectif aujourd’hui associé au sanatorium, en lui donnant si besoin de nouvelles significations.

éférences bibliographiques :

Sources primaires (corpus)

Augereau C., 2021. « Une « Babel » moderne dans les cimes : cité sanatoriale et utopie thérapeutique dans Les « Heures de silence » de Robert de Traz et dans Siloé de Paul Gadenne », Quêtes littéraires no 11, Académie de Grenoble.

Augereau C., 2022. « Du béton dans les cimes: le sanatorium, triste ermitage? » dans Gauthier-Mamaril (dir.), Cahiers ReMix n°18, La retraite: discours, figures, lieux, , Observatoire de l’imaginaire contemporain, UQAM. URL : https://oic.uqam.ca/publications/article/du-beton-dans-les-cimes-le-sanatorium-triste-ermitage

Beauvieux F,. 2021. « Quarantaine, lazarets et hôpitaux : les enfermements sanitaires à Marseille pendant la peste de 1720 », Revue d’histoire culturelle, 3.

Boucher A., 2018. « Aincourt : à l’abandon, le sanatorium attire toujours les curieux », 26 août 2018, Le Parisien.

Carribon C., 2011. « Mer, montagne et santé en France. Du milieu du XIXe siècle à la Belle Époque », in N. Richard, R. Morieux, A. Cabantous, J.-L. Chappey, & F. Walter (eds.), Mer et montagne (1–). Presses universitaires de Rennes.

Deherly F., 2023. « Les sanatoriums », Le Blog Gallica, BNF.

Dutton P., 2017. « Des sanatoriums à Sun City. L’invention de la ‘retraite active’ en Arizona ». Le Mouvement Social, 258, 85-107.

Gauchon J., 2019.« La deuxième vie des anciens Sanatoriums de Saint-Hilaire-du-Touvet : terrain de jeu de pratiques informelles et réappropriations artistiques », Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine, Lieux-dits.

Gourru S., 2019. « Angicourt : un nouveau souffle pour l’ancien sanatorium ? », Le Parisien.

Grandvoinnet P., 2017. « Valoriser le patrimoine climatique : la reconversion des sanatoriums de cure antituberculeuse », In Situ, 31 | 2017. URL : http://journals.openedition.org/insitu/14173

Guignard A., 2009. « Éléments pour une analyse de l’air des Alpes dans quelques ‘romans de sana’ », A contrario, 11, 88-98. https://doi.org/10.3917/aco.061.0088

Guillaume P., 1991. « Tuberculose et montagne. Naissance d’un mythe » In: Vingtième Siècle, revue d’histoire n°30, avril-juin 1991, 32-39. URL : https://doi.org/10.3406/xxs.1991.2373

Guyenne L. & Donjon F., 2022. « Prisé des amateurs d’urbex, le sanatorium abandonné de Bergesserin en Saône-et- Loire sera réhabilité », France 3 Régions.

Henry S., 2013. Chapitre 7. Au cœur des sanatoriums normands. In Vaincre la tuberculose (1879-1939), Presses universitaires de Rouen et du Havre. URL : https://doi.org/10.4000/books.purh.5531

Lecomte C., 2018. De la splendeur à la ruine: la déchéance des sanatoriums de Passy

Le Gallou A., 2018. « Espaces marginaux et fronts pionniers du tourisme urbain : approcher les ruines urbaines au prisme de la notion d’(extra)ordinaire », Bulletin de l’association de géographes français, 95-4 | 2018. URL : http://journals.openedition.org/bagf/4241

Lenhardt M., 2017. « Plus aucun avenir ne se dessine pour l’ancien sanatorium d’Aincourt », Le Parisien, 10 octobre 2017.

Lüthi M. D.,. 2005. « L’influence du bon air sur l’architecture. Une « guérison formelle » ? Apparition du sanatorium alpin en Suisse 1880-1914.

Michonneau S., 2020. « L’Urbex : voir, sentir et entendre les ruines ». Ruines, usages politiques et sociaux des ruines de guerre. URL : https://doi.org/10.58079/tts7

Persidat M., 2017. « Valentine Goby : son roman fait revivre le sanatorium d’Aincourt », Le Parisien, 24 mars 2017.

Lafay Q., Chanu P., Francis J.-C. & Crétois J., 2023. « La liberté du sanatorium », 2 décembre 2023, Radio France.

URL : www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/france-culture-va-plus-loin-le-samedi/la-liberte-du-sanatorium-3353222

Rebours L., 2022. « Le ‘lieu le plus hanté de France’ devient un colossal projet immobilier de 100 millions d’euros à Dreux », Actu Chartres, 11 mai 2022.

Robert B., 2021. « Saint-Nazaire. Quand la tuberculose frappait la ville », Ouest France.

Roussel F., 2020. « Ecrivains au sana, la toux majeure, Chefs-d’œuvre confinés », 31 mars 2020, Libération.

Roussel P., 2023. « Champagne, fêtes et tuberculose… À Châteaubriant, un sanatorium de luxe a attiré le monde entier », Ouest France, 13 mars 2023.

Wadbled N., 2020. « L’imaginaire écologique du tourisme de ruine : faire l’expérience d’une présence de la nature plutôt que de l’histoire », Téoros, 39-2 | 2020

Sources secondaires

Académie française. 1990. « Sanatorium » (étymologie), Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition.

Brezina V., Weill-Tessier P., & McEnery T., 2020. #LancsBox v. 6.x.

Castoriadis C., 2008. L’imaginaire comme tel, Hermann Philosophie, 162 p.

CNRTL. 2024a. Définition de « sanitarium ». URL : https://cnrtl.fr/definition/sanitarium

CNRTL. 2024b. Proxémie du mot « sanatorium ». Projet Prox, collaboration du laboratoire CLLE/ERSS et Kodex⋅Lab. URL : https://www.cnrtl.fr/proxemie/sanatorium

Cremnitzer J.-B., 2005. Architecture et santé : le temps du sanatorium en France et en Europe, Paris : Ici Librairie. URL : https://www.icigrandsboulevards.fr/product/612176/cremnitzer-jean-bernard-architecture-et-sante-le-temps-du-sanatorium-en-france-et-en-europe

Gauchon J., 2019. « La deuxième vie des anciens Sanatoriums de Saint-Hilaire-du-Touvet : terrain de jeu de pratiques informelles et réappropriations artistiques », Revue de géographie alpine, Lieux-dits.

URL : http://journals.openedition.org/rga/5407

Grandvoinnet P., 2010. Histoire des sanatoriums en France (1915-1945). Une architecture en quête de rendement thérapeutique, thèse de doctorat en architecture, Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines et Université de Genève.

Le Gallou A., 2018. « Espaces marginaux et fronts pionniers du tourisme urbain : approcher les ruines urbaines au prisme de la notion d’(extra)ordinaire », Bulletin de l’association de géographes français, 95-4 | 2018. URL : http://journals.openedition.org/bagf/4241

Luxembourg C. et al., 2023. Sanatoriums en France : patrimoine minoritaire ?, Actes de colloque, Collectif Hors-Champ. URL : https://sorbonne-paris-nord.hal.science/hal-04253485/

Michonneau S., 2020. « L’Urbex : voir, sentir et entendre les ruines », Carnet Hypothèses de l’ANR Ruines, 29 septembre 2020, §15. URL : https://ruines.hypotheses.org/1315

[1] Une recherche menée sur le moteur de recherche Google France le 2 avril 2024 montre que le mot « sanitorium » comporte 5 millions d’occurrences tandis que son corollaire « sanatorium » en affiche 26 millions.

[2] Nous avons restreint notre sélecton aux formes afchant plus de 90 occurrences dans le corpus. Par la suite, cete approche sera complétée par une étude qualitatve plus détaillée des concordances et des collocatons (cooccurrences) des mots retenus afn d’appréhender plus fnement leurs relatons dans le discours.

[3] Objets d’expérimentation d’usages, à la frontière entre plusieurs mondes sociaux, culturels et politiques (Liefooghe, 2018), les tiers-lieux s’apparentent à des espaces de capacitation intersticiels propices à former des communautés de pratiques, à l’origine de croisements de savoirs divers (Lhoste & Barbier, 2016 ; Burret, 2015). Développant des approches pragmatiques, coopératives et créatives, par le bricolage (Bazin, 2018), ces communautés génèrent, en dehors de cadres méthodologiques prédéfinis, des connaissances situées et actionnables (Bosqué, 2015).

[4] Les imaginaires sanatoriaux sont conçus comme l’ensemble des représentations mentales, des perceptions et des significations symboliques associées à ce lieu, et qui dépassent leur simple réalité physique ou géographique pour se révéler dans leur construction créatrice (Castoriadis 2008).

Pour citer cet article :

BENEDETTO Caroline, CYRINO Mariana & KADRI HASSANI Myriem , pour le collectif Hors-Champ « Des horizons proches et lointains : une exploration des représentations sanatoriales au prisme de la linguistique », 4 | 2024 – Représentations de la proximité, GéoProximitéS, URL : https://geoproximites.fr/ark:/84480/2024/12/23/rp-ac6/